Игорь Шафаревич - Трехтысячелетняя загадка

- Название:Трехтысячелетняя загадка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиополис

- Год:2002

- Город:Псков

- ISBN:5-94542-023-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Шафаревич - Трехтысячелетняя загадка краткое содержание

Так называемый еврейский вопрос, которому уже не одно тысячелетие, дожил и до наших дней. Хотя попытки разрешить его предпринимались в разные эпохи в самых разных странах. Делаются они и теперь. Выдающийся мыслитель нашего времени Игорь Ростиславович Шафаревич, исследовав еврейский вопрос, пришёл к выводу, что он всегда возникал, когда дело касалось захвата власти. Так было в Египте и Персии, в Риме и древней Хазарии, а в не столь отдалённом прошлом и в России.

Трехтысячелетняя загадка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

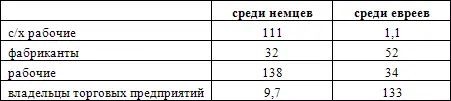

За несколько лет евреи заняли гораздо более высокое положение в экономической и культурной жизни. В 1921 г. была опубликована брошюрка «Еврейское влияние в Германии», составленная, как уверяет автор, по официальным статистическим данным и по данным прессы. Автор приводит очень яркие цифры. Например, вот некоторые данные о распределении по профессиям. На каждую 1000 человек приходится:

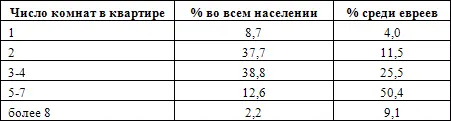

Вот характеристика жилищных условий:

Процентное отношение еврейских и немецких директоров и членов наблюдательных советов акционерных обществ, приведённых Зомбартом для начала века (см. гл. 7), сдвинулось вдвое. Среди адвокатов евреи составляли 43%, среди высших чиновников юстиции — 78,7%, врачей было в Мюнхене: из 1098 — 644 еврея, в Гамбурге: из 734 — 412, в Кенигсберге: из 284 — 159.

Уже к началу войны среди преподавателей высшей школы евреев было 937, в то время как, если бы их число было пропорционально их доле в населении, их было бы 31.

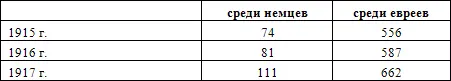

На 100 000 мужчин приходилось студентов:

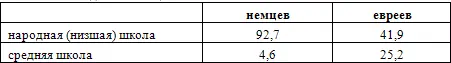

На 1 00 000 детей посещают:

По подсчётам автора, полностью в немецких руках находилось 5% всех газет, под еврейским руководством — 35%, под еврейским влиянием (состав сотрудников, объявления) — 60%. Из 806 членов немецкого союза издателей, т. е. из числа влиятельнейших в Германии издателей было 365 евреев. Из 3241 издаваемых в 1921 г. журналов 1154 издавались евреями.

Среди руководства социал-демократической партии (более умеренной) евреи составляли 18%, «Независимой» (отколовшейся, более радикальной) — 65%, коммунистов — 87%. Когда, например, в порядке демилитаризации была поставлена комиссия наблюдателей над военным министерством, то в ней из 8 членов было 7 евреев: Гольдшмидт, Кизвант, Леве, Шлезингер, Варшинский, Цукет, Брунн и Рипенбаум.

Странным образом столь резко возросшее влияние евреев на жизнь шло рука об руку с распространением националистических настроений, чувства отчуждения среди евреев. Оно особенно ярко выразилось в книге известного еврейского национального деятеля Якова Клацкина «Проблема современного еврейства», вышедшей в свет в Германии в конце 20-х гг. (мне было доступно 3-е издание 1930 г.). Ещё позже те же мысли автор изложил в брошюре, появившейся с хвалебным предисловием Эйнштейна. Обособление от остальных народов — в этом автор видит цель всего еврейства. Методом же является укрепление «духовного гетто, переносных стен еврейского государства», «шатров Израиля», т. е. воспитание (на религиозной основе) психологии чуждости, неслияния с другими народами.

«Наши мудрецы говорили: “Для других народов мира изгнание не есть рассеяние (галут). Но для Израиля, который не ест их хлеб и не пьёт их вино, изгнание воистину становится галутом”».

«Прочная стена, созданная нами, отделяла нас от народа страны, а за стеной жило еврейское государство в миниатюре. Так, по его мнению, и должно оставаться».

«Повсюду мы среди коренных наций чужаки и хотим несгибаемо держаться нашей отчуждённости».

«Можем ли мы называть страны нашего рассеяния отечеством, мечтая и стремясь к освобождению от изгнания? Что за удивительное, удивительно возлюбленное отечество, которое мы называем Галут (рассеяние) и из которого мы стремится вырваться!»

«Это “страна чужих”, “насильственное отечество”».

«Мы всегда должны повторять: „Непреодолимая пропасть зияет между вами и нами, нам чужд ваш дух, ваши мифы и сказания, ваше национальное наследство, ваши обычаи и привычки, ваши национальные и религиозные святыни“. „Нам чужды дни вашей национальной памяти, радости и горести вашей национальной жизни, история ваших побед и поражений, ваши гимны и боевые песни, ваши национальные устремления и надежды. Ваши национальные границы не разделяют наш народ, и ваши пограничные споры не наши. Поверх них распространяется наше единство вопреки всем связям и разделениям вашего патриотизма“.

«Евреи, геройски павшие, сражаясь в войсках окружающего их народа, деятели культуры — всё это, — заявляет автор, — предатели еврейского национального дела, растратившие впустую свои таланты и жизни».

Он ставит в пример предков:

«Талмудическая политика наших отцов не знала иного патриотизма, кроме еврейского. Они огорчались победами своего народа-хозяина, если они приносили несчастье народам другой страны. Их симпатии народам и странам были подчинены исключительно интересам еврейства. Они часто принадлежали не их стране проживания, а стране проживания их соплеменников, если положение евреев в этой стране было лучше».

Это даже не проповедь пассивного отстранения, а призыв к битве. Прежде всего, против христианства:

«Где раздаётся сейчас голос еврейства против величайшей лжи истории? Осмеливается ли еврейство бросить человечеству клич: Раздавите гадину!»

Он призывает:

«Потребовать от своего угнетателя признания внутреннего бессилия, короче, духовной капитуляции перед иудаизмом».

Но и всю жизнь он воспринимает как войну:

«Наше галутное существование в некотором смысле есть состояние перманентной войны».

«Это состояние неослабевающей битвы с окружающим нас чуждым миром, который стремится нас поглотить».

Надо представить себе положение Германии того времени.

Поражение, национальное унижение, голод, безработицу, болезни (% больных туберкулёзом, например, или детская смертность были в несколько раз выше, чем во Франции). Для многих немцев в этих условиях воспоминания о «героической войне», когда они боролись со всем миром, оставались единственным утешением. (Мы не берёмся здесь обсуждать, «правильно» это было или нет.) Но в то же время существовало влиятельное движение «антимилитаризма», например, союз «Новое отечество», позже переименованный в «Лигу прав человека», в руководство которого входили Эйнштейн, Бернштейн, издатель журнала «Вельтбюне» Якобсон, журналист Тухольский, Курт Эйснер, Генрих Манн, Кэте Кольвиц, близкий сотрудник Ратенау — Макс Дессуар и др., призывавший каждого немца в своей душе осознать вину немцев перед Францией. Такое течение очень легко могло приобрести антинемецкий оттенок (например, когда журнал «Вельтбюне» обвинял правительство в том, что армия тайно перевооружается, нарушая Версальский договор). Но часто наличествовало и прямое желание под видом антимилитаризма в духе Гейне и Берне поглумиться над «тупыми немцами». Например, основанная Моссе «Берлинер Тагеблатт» (с этой газетой мы уже не раз встречались) в приложении «Ульк» систематически публиковал а фельетоны редактора Тухольского (крайнего либерала, заявившего, что он из иудаизма «выходит»), под псевдонимом Теодор Тигер, в которых высмеивались и оплёвывались офицеры вплоть до призыва: «сорвать с них погоны!» Дошло до того, что военный министр, социал-демократ Носке, вынужден был обратиться в суд. Но орган социал-демократической партии «Форвертс» (редактор Куттнер) поддержал не своего партийного товарища, а Тухольского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: