Андрей Никитин - Королевская сага

- Название:Королевская сага

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Королевская сага краткое содержание

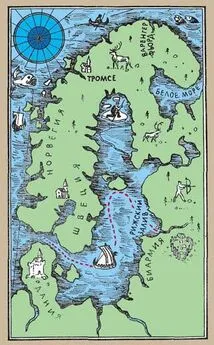

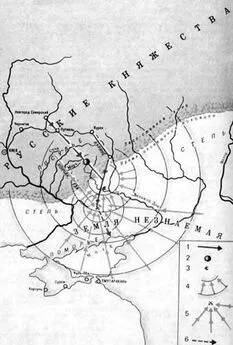

Андрей Леонидович Никитин - историк, археолог, литературовед, публицист. Вел археологические исследования в Волго-Окском междуречье, на берегах Белого моря. Участвовал в раскопках Новгорода, Пскова, в Крыму, на юге Украины, в Молдавии, в Закавказье. Действительный член Географического общества СССР. Автор работ по археологии, истории, палеогеографии, исторической экологии Восточной Европы. Творчество Андрея Никитина - писателя, члена СП СССР, неразрывно связано с Русским Севером. Печатается с 1962 года. Основные книги: "Голубые дороги веков" (1968), "Цветок папоротника" (1972), "Распахнутая земля" (1973), "Возвращение к Северу" (1979), "Дороги веков" (1980), "Над квадратом раскопа" (1982), "Точка зрения" (1985), "День, прожитый дважды" (1985). [подробнее] С 1975 по 1985 годы в качестве ученого секретаря А.Л.Никитин направлял работу Постоянной комиссии по проблемам «Слова о полку Игореве» СП СССР, выступил инициатором празднования 800-летия «Слова о полку Игореве» в ЮНЕСКО.

Королевская сага - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И все же Пялицу объединили с Чапомой. Увезли из Пялицы скот, технику; потом закрылся клуб, школа, магазин, медпункт… Жизнь уходила из когда-то крепкого многолюдного села, обладавшего и пахотными землями, и покосами, и большим стадом оленей. Начали закрываться тоневые участки, некого стало на них сажать летом, повалились избушки, сетевки, ледники, люди стали разъезжаться кто куда. Теперь Пялица оживала только летом, когда в отпуск или просто на отдых в заколоченные дома приезжали их владельцы, живущие зимой в городах.

Чапома же не стала ни богаче, ни многолюднее. Ей не под силу было держать разросшуюся ферму, негде было расселять людей, и постепенно все в ней вернулось к исходным величинам, определяемым природными условиями куда более точно, чем добрыми пожеланиями районных руководителей. Но с Пялицей покончено было, пожалуй, раз и навсегда…

Так обстояло дело и с другими селами, половина которых оказывалась на грани гибели. Я хорошо знал человека в районе, который собственной властью и неосмотрительностью вызвал этот процесс. Сейчас он готов был сознаться в ошибке, осудить свою поспешность, но дело уже было сделано. Огромный старинный поморский район требовал немедленной помощи. Об этом я писал в своих очерках, пытался найти выход из создавшегося положения, но должно было пройти еще около десяти лет, смениться руководство в области и в рыбакколхозсоюзе, прежде чем настали ощутимые перемены. Пока же следовало продолжать собирать материал, анализировать его и надеяться, что рано или поздно он ляжет весомым вкладом в возрождение этой древней русской земли…

Мы поднимались вверх по реке к водопадам, выходили по берегу к Стрельне - реке и маленькому умирающему, как и Пялица, селу, снимали рыбаков на тонях… И все же в конце первой недели я не удержался и решил сбегать в Пялицу, чтобы взглянуть на курган и остатки поселения. Да и пора было готовить под базу экспедиции дом, хозяин которого жил в Чапоме и согласился сдать его нам на лето в аренду.

До Пялицы по берегу считалось тридцать с лишним километров - то ли тридцать три, то ли тридцать шесть, я так и не выяснил до сих пор. Сколько бы их ни оказалось в действительности, все их надо было пройти, чтобы попасть из одного села в другое. А коли так, что попусту считать? С моим приятелем, кинооператором, мы вышли под вечер, как уверяли нас часы и собственная усталость после целого дня работы. Солнце стояло высоко за нашими спинами, берег просматривался вперед на много километров, и ориентиры его были мне хорошо знакомы. Далекая белая башня Никодимского маяка отмечала примерно треть пути, разбитого тоновыми избушками на более дробные участки. Почти точно на половине дороги нас ждала единственная "живая" тоня, где можно было отдохнуть и подкрепиться. Две трети пути отмечало устье Чернавки, маленькой речки, возле которой стояла свежесрубленная избушка пялицкого связиста, в чьем доме я всегда останавливался раньше. Ну а дальше было рукой подать…

Как я любил эти маршруты по берегу! Спокойное, переливающееся то синевой, то опаловой мутью, то сплошным солнечным молоком Белое море слегка покачивалось, как в полудреме, отступая от берега и обнажая темно-рыжее песчаное дно, гофрированное прибоем, с лужами и протоками, в которых спасались от отлива оранжевые морские звезды. Тропинка двоилась и троилась, бежала по заросшим вереском дюнам, то взбираясь на гребень, то спускаясь в раздутые ветром котловины, где почти всегда можно было увидеть россыпи кварцевых отщепов и обожженные камни древних очагов. Слева, отмечая очередную морскую террасу, поднимался береговой откос, поросший кустарником, из которого время от времени с истошным кудахтаньем и всхлипами вырывались куропатки. Там, наверху, были мокрые тундры, болота, прикрытые пружинящей сеткой багульника, бесчисленные озерца, ручьи, холмы - и так почти без изменений до самого Баренцева моря!

Удивителен был этот прибрежный северный мир, освещенный незатухающим полярным днем. Шорохи волн о песок, редкие всполохи птиц, попискивание мышей на сухой тундре вокруг тропы… На одиноких столбах, высеребренных дождями, солнцем и ветром, оставшихся то ли от белых тоневых избушек, от амбаров-сетевок или от старого створного знака, сидели неправдоподобно большие, казавшиеся почему-то мохнатыми, белые полярные совы, словно громадные чучела, сбитые из пышного белого войлока. Иногда на краю берегового откоса бесшумно возникали огненно-рыжие, еще не сбросившие зимнюю шубу лисы. Убедившись, что мы не вооружены и никакой опасности не представляем, они втягивали воздух остренькими носами и провожали нас настороженным взглядом.

До Пялицы мы добрались уже под утро, когда, обойдя нас слева, солнце уже успело подняться довольно высоко и теперь светило прямо в лицо. И все-таки то был не день, а раннее утро! Деревня спала. Сонно, бесшумно и еще робко чертили свои пути над тундрой и берегом проснувшиеся крачки, поднимавшие днем несусветный гомон при приближении человека. Даже река казалась притихшей, и рокот порога отдавался холодно и приглушенно, вполсилы, словно под утро иссякал водный поток, еще питавшийся снежниками в далеких лесах на севере.

Курган стоял на прежнем месте. Он был таким же, каким я оставил его прошлой осенью. Оператор, несмотря на усталость, ходил вокруг него, прикидывая, откуда лучше будет вести съемку, и восхищался. Что и говорить, курган являл удивительное зрелище. В яркой тишине полярного утра он был похож на голову, выступающую из земли, с редкими прядями светлых, поднятых ветром волос, - кривыми северными березками, еще не успевшими надеть свой зеленый летний убор.

На нем мало отразились протекшие столетия. Холм сохранил свою правильную форму, разве что слегка оплыл в сторону реки. Поверхность его поросла березой и вереском, на склоне вытянулся свечкой небольшой можжевельник, а у подножия, почти по всему периметру холма, можно было заметить крупные валуны, крепившие в древности насыпь от сползания. Ни прошлой осенью, ни сейчас, рассматривая насыпь, я не испытал ни малейшего сомнения, что она создана руками человека. Осенью я сфотографировал курган с самых разных точек, и все археологи, которым я показывал снимки, - а рассматривали они их придирчиво и ревниво, - соглашались, что это, безусловно, гробница викинга.

С его вершины взгляду открывалась широкая и глубокая долина реки, где серые каменные плиты, покрытые яркими брызгами и разводами золотого - живого и черного - уже мертвого лишайника перемежались с зеленеющими луговинами и островками кустов, хранивших остатки недавней зимы. Сужаясь, долина уходила в глубь полуострова, к далекой серой щеточке леса. В сторону моря долина расширялась. Обрывались кусты криволесья, гряды холмов, и взгляд разбегался по обширной плоскости высокой береговой террасы, на которой были рассыпаны еще сохранившиеся домики Пялицы. Поодаль поднимались красно-белые антенны метеостанции; за ними к горизонту уходила морская гладь, сереющая под ветром, и там, вдали, стлались дымы невидимых глазу судов, идущих торной морской дорогой из Архангельска во все концы необъятного мира, лежащего за горлом Белого моря, за Сосновкой и Поноем…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: