Андрей Никитин - Королевская сага

- Название:Королевская сага

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Королевская сага краткое содержание

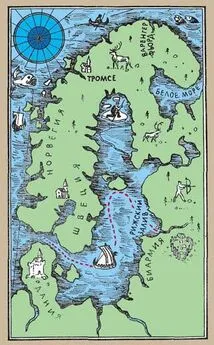

Андрей Леонидович Никитин - историк, археолог, литературовед, публицист. Вел археологические исследования в Волго-Окском междуречье, на берегах Белого моря. Участвовал в раскопках Новгорода, Пскова, в Крыму, на юге Украины, в Молдавии, в Закавказье. Действительный член Географического общества СССР. Автор работ по археологии, истории, палеогеографии, исторической экологии Восточной Европы. Творчество Андрея Никитина - писателя, члена СП СССР, неразрывно связано с Русским Севером. Печатается с 1962 года. Основные книги: "Голубые дороги веков" (1968), "Цветок папоротника" (1972), "Распахнутая земля" (1973), "Возвращение к Северу" (1979), "Дороги веков" (1980), "Над квадратом раскопа" (1982), "Точка зрения" (1985), "День, прожитый дважды" (1985). [подробнее] С 1975 по 1985 годы в качестве ученого секретаря А.Л.Никитин направлял работу Постоянной комиссии по проблемам «Слова о полку Игореве» СП СССР, выступил инициатором празднования 800-летия «Слова о полку Игореве» в ЮНЕСКО.

Королевская сага - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В известном смысле саги опередили свое время. Слава к ним пришла много позднее их открытия, и с тех пор интерес к сагам растет не только у специалистов, но и у широких кругов современных читателей.

В чем здесь секрет? Мне кажется, на нас воздействует предельная обнаженность сюжета, который сами мы подсознательно, уже при чтении, облекаем в плоть и наполняем жизнью. Возможно и другое, что здесь действующей силой становится мощное дыхание давней жизни, которая породила цельные, словно бы раз и навсегда отлитые характеры героев, они знают свой путь в жизни и потому спокойно принимают его конец. Эпоха викингов, эпоха саг - эпоха молодости европейского мира. Просторы морей и океанов никем не измерены, они полны неведомого, полны опасностей и приключений, зовущих героя. Мир саги - мир необозримых просторов, которые ждут, чтобы их испытал и открыл человек. Этот мир замешен на железе и крови, на богатстве, за которым отправляются в дальние походы, но которое растрачивают так же легко, как и его приобретают. За золото можно купить все - дружбу, жизнь, смерть, власть…

И все же эти "волки моря", для которых океан был лишь "полем борозды морского коня", как выражались скальды, безжалостные пираты и бандиты, наводившие ужас на побережья Западной Европы, больше всего на свете ценили славу, полагая, что только похвальное слово поэта остается бессмертным, перенося из уст в уста имя героя, вкованное в неразрушимую цепь стиха!

За строку висы или драпы, как называлась славящая героя песнь, викинг готов был отправиться на край света, в обитель ледяных великанов, в царство мертвых - куда угодно, если только это принесет ему славу. Чем больше подвигов он совершал, чем больше сокровищ привозил с собой, чем щедрее одаривал ими своих друзей, слуг, дружину, а главное - скальдов, тем выше поднималась слава викинга, тем шире распространялась она по земле. Щедрость, великодушие, смелость славят скальды не только у воспеваемых ими героев, но и у их противников, потому что нет заслуги победить подлого, трусливого и скупого. Даже королевское достоинство не спасало викинга от презрения окружающих, если он был жадным и расчетливым скопидомом. Самым тяжким грехом сыновей Эйрика Кровавой Секиры было то, что они, по слухам, закапывали драгоценности в землю, вместо того чтобы их раздаривать.

Слава гнала викинга в море. Слава заставляла его на годы покидать родимый край. Слава заставляла его сражаться с первым встречным. Поэтому ученый араб Марвази, живший на рубеже XI-XII веков, в поучение своим соотечественникам с удивлением и некоторым недоумением писал об обитателях побережий Балтики:

"За страною йура (так Марвази называл венгров. - А. Н.) находятся береговые люди; они плавают в море без нужды и без цели, а лишь для прославления самих себя, что вот, мол, они достигли такого-то и такого-то места. Они - люди, находящиеся на крайней степени глупости и невежества. Вот едут они на кораблях по морю, и вот встретились два корабля. Привязывают их обоих моряки один к другому, обнажают мечи и сражаются. Кто остался победителем, тому и владеть обоими кораблями".

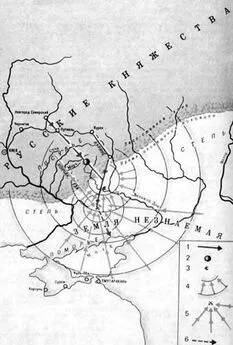

Ученый араб был прав. Именно так, цепляя крючьями и связывая корабли веревками борт о борт, шли викинги на абордаж, чтобы помериться силами и, уничтожив более слабую команду, захватить корабль. Именно так, чтобы показать свою отвагу и удаль, достигнуть пределов, которых до них никто не достигал, отправлялись скандинавы в плавание. Они обшаривали берега Европы, поднимались по рекам в глубину континента, совершали набеги на Ирландию и Испанию, через Гибралтар нашли путь в Средиземное море, где основали потом "королевство обеих Сицилий", и начали бесконечные войны, подточившие Византийскую империю. Так, сначала из удали, а потом уходя от власти нарождавшихся норвежских королей, пытавшихся подчинить себе свободных землевладельцев-бондов, норвежцы плыли в Исландию, в Гренландию и Америку…

Стоит напомнить, вероятно, что в основном среди викингов была молодежь от 15 до 25 лет от роду - буйная, неукротимая, еще не создавшая семью, только ищущая своего пути и своей удачи в жизни. Отсюда и все качества викингов - удаль, бесшабашность, презрение к смерти, гипертрофированное честолюбие, алчность и щедрость одновременно, неудержимый "зуд" в руках, тянущий в драку, предприимчивость…

Колония Эйрика Рыжего в Америке - точнее, на Ньюфаундленде - погибла при неизвестных обстоятельствах. Гренландские колонии в тяжелейших условиях просуществовали несколько веков. В Исландии потомки первых колонистов выжили, создав свою культуру, свое государство.

Одним из главных сокровищ исландской культуры стали саги.

О сагах известно и много и мало. Кто скажет, как слагалось первоначальное ядро саги и когда? Как оно обрастало "плотью"? Как видоизменялось с течением времени в устах рассказчиков и под пером переписчиков? Как соотносились саги с современной им иноязычной литературой? Что они заимствовали, что отдавали? Наконец, никто не может сказать, какое время отделяет ту или иную сагу от событий, о которых она рассказывает. В случае, когда сохранилось несколько списков одной саги, можно увидеть изменения, которые претерпел текст, выдвигать достаточно гипотетические предположения о причинах таких изменений, но единственной реальностью, с которой имеет дело исследователь, остается только сам текст. И лишь от исследователя зависит, насколько будет удачно его прочтение; что он сумеет извлечь из текста саги, а что останется закрытым за семью печатями…

В исторических сагах действуют реальные лица. Их существование и подвиги можно проверять по другим сагам, историческим документам, по географическим ориентирам и событиям всемирной истории, которые так или иначе нашли свое отражение в жизни героя. Главным источником о плаваниях и подвигах древних норвежцев стали исландские саги - если и не сложенные на далеком острове, то именно там отредактированные и записанные. Трезвый, практический ум скандинавов одновременно был чист и невинен, как у ребенка, будучи готов поверить в любые чудеса. И в то же время он оказывался гиперкритичен, когда речь заходила о людях реальных, известных, и о фактах, которые связаны с жизнью окружающих людей.

Многие исследователи скандинавской литературы именно поэтому относятся с недоверием к сагам как к историческому источнику. Саги представляются им исключительно произведениями художественного творчества, чем-то вроде нашей беллетристики. Современный исландский литературовед и историк Б. Торстейнссон со всей определенностью писал, что "каждый, кто хочет выяснить себе сущность исландских саг, причины их появления и оригинальность, должен понять, что они являются реалистической литературой определенного общественного строя… Они выдуманы, но повествование держится в тех рамках, которые не извращают представлений того времени о героической эпохе". Другими словами, Торстейнссон полагал, что саги так же соотносятся с действительностью, как романы Ю. Бондарева или В. Быкова - с событиями Отечественной войны, а производственные романы И. Герасимова - с развитием нашей послевоенной промышленности. Общий дух, быт, характеры, поступки - но не больше. Напрасно, стало быть, искать в них исторические факты, проверять по ним хронологию, находить отражение реальных событий, почти документальную запись разговоров и действительные причины тех или других поступков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: