Андрей Никитин - Королевская сага

- Название:Королевская сага

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Королевская сага краткое содержание

Андрей Леонидович Никитин - историк, археолог, литературовед, публицист. Вел археологические исследования в Волго-Окском междуречье, на берегах Белого моря. Участвовал в раскопках Новгорода, Пскова, в Крыму, на юге Украины, в Молдавии, в Закавказье. Действительный член Географического общества СССР. Автор работ по археологии, истории, палеогеографии, исторической экологии Восточной Европы. Творчество Андрея Никитина - писателя, члена СП СССР, неразрывно связано с Русским Севером. Печатается с 1962 года. Основные книги: "Голубые дороги веков" (1968), "Цветок папоротника" (1972), "Распахнутая земля" (1973), "Возвращение к Северу" (1979), "Дороги веков" (1980), "Над квадратом раскопа" (1982), "Точка зрения" (1985), "День, прожитый дважды" (1985). [подробнее] С 1975 по 1985 годы в качестве ученого секретаря А.Л.Никитин направлял работу Постоянной комиссии по проблемам «Слова о полку Игореве» СП СССР, выступил инициатором празднования 800-летия «Слова о полку Игореве» в ЮНЕСКО.

Королевская сага - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но дело обстояло, по-видимому, сложнее.

Те, кого греки именовали кельтами, а римляне - галлами, были одним из древнейших представителей семьи индоевропейских народов, обитавших в Европе. У них был схожий быт, одинаковые верования, сходное восприятие мира. Соприкосновение с римской цивилизацией и культурой всколыхнуло их собственные творческие силы и направило их энергию по сходному пути. Расцвет этих народов историки относят ко второй половине I тысячелетия до нашей эры. В начале нашей эры они словно бы исчезают со сцены: происходит завоевание Галлии, затем Британских островов… Кельтская цивилизация вроде бы гибнет под ударами римских легионов в центре и германских племен на северо-востоке Европы. Но как теперь уверенно могут сказать археологи, то была всего лишь иллюзия.

Города приобрели другой облик, были разрушены укрепления, но сами-то кельты остались! Они никуда не уходили, не исчезали, став основой, на которой возникла и развилась культура Европы в раннем средневековье. Высочайшие художественные достижения кельтских ремесленников, ювелиров и скульпторов, живших на территории сегодняшней Франции, Ирландии, Германии, создав удивительный сплав из римского духовного наследия и собственных кельтских традиций, в I тысячелетии нашей эры оплодотворили новую романскую культуру, возникшую на развалинах Западной Римской империи, и подготовили почти тысячелетие спустя после своего исчезновения великолепный взлет фантастической готики - настоящий "кельтский ренессанс"!

С восторгом и трепетным чувством смотрел я всегда на удивительные, ничем не объяснимые лики людей, чудовищ, зверей, раздвигающих камень храмов, извивающихся, скалящих в дьявольской усмешке зубы на стенах готических соборов Европы, поднимающих на своих спинах шпили, аркбутаны, капители, своды, тронные кресла и пудовые свечи… Их можно было заметить везде - на фресках, в тончайшей чеканке ларцов и ковчегов со святыми мощами, на полях и среди текста молитвенников, среди вышивок сохранившихся гобеленов и на драгоценном блюде, украшенном эмалями.

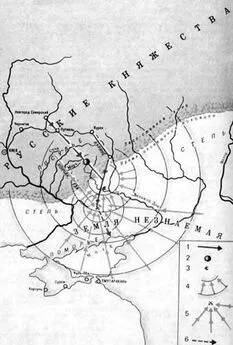

Кельтский, языческий мир, давно, казалось бы, погребенный под пластами культур и народов, вдруг в краткий период торжества готики вырвался на свободу по всей Европе. Он проявился даже у нас, на далекой восточной окраине Европы, когда владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбскпй, решив покончить с церковной зависимостью от Киева и Византии, призвал к себе на Клязьму каменных дел мастеров из Великой Моравии, за что и был убит. Всего через полвека после его смерти на стенах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском мы находим тот же "кельтский ренессанс" во всем его языческом великолепии: со скуластыми головами, странными плоскими ликами, объяснение которым не найти ни в одной христианской эмблематике, с чудовищами, по поводу которых до сих пор ломают голову исследователи, как их назвать и как объяснить…

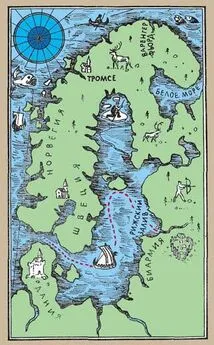

Сохранились и сами кельты - со своим языком, фольклором, преданиями, художественными традициями. Они живут в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, во французской Бретании. Еще недавно живая кельтская речь звучала на острове Мэн и в Корнуэлле. Но это представители особой языковой группы кельтов, северо-западных. На самом же деле кельтские и родственные им по языку и культуре племена населяли практически всю Европу - от Скандинавии на севере до Средиземного моря и Малой Азии на юге и юго-востоке и от побережья Атлантики на западе до… Вот здесь и возникает та самая неясность, с которой еще недавно мирились археологи, историки и лингвисты.

Самым восточным форпостом кельтских народов считали племя бойев, оставивших память о себе в прежнем названии Чехии - Богемия. Историки полагали, что на востоке бойи прошли до Карпат. Это казалось доказанным и никого особенно не интересовало. Судьбой древних кельтов, их распространением, исчезновением, их контактами с другими народами интересовались главным образом сами кельты. А таких ученых было немного.

Обширное наследие богатейшей кельтской, а по существу - всеевропейской культуры, как часто бывает, приписывали другим, куда более молодым народам, которые растворили якобы в своих недрах остатки кельтского населения, придя со своим языком, своими законами, своей организацией общества и государства. Древняя Галлия исчезла под державой франков, Центральную Европу вплоть до Балтики присвоили себе сначала славяне, а потом германцы, получившие свое имя опять-таки от кельтов. Юго-восток Европы и Балканский полуостров были славянизированы за исключением Румынии, где сказалось позднее римское влияние, и Трансильвании, захваченной уграми. Правда, внимательно вглядевшись, можно заметить, что процесс был несколько иным. Кельты не были поглощены. Наоборот, оставаясь неизменным местным населением, населением коренным, они растворяли в себе всех вновь появившихся, усваивая их организацию, самоназвание, язык и законы.

Такое происходило в прошлом не раз. Я мог бы назвать волжских булгар, оставшихся тюрками, но сменивших письменность и религию; хазар, сохранивших в неприкосновенности свой генофонд, но превратившихся в караимов, восприняв чужую религию и письменность. Наоборот, болгары дунайские передали славянам свое племенное имя, но сами растворились в них без остатка с языком, структурой общества и религией… Примеры можно продолжить, напомнив, что так называемые "германцы", по последним представлениям антропологов, отнюдь не "нордическая раса". Они пришли с юга, и большая их часть на территории Германии оказывается всего лишь онемеченными славянами. Впрочем, последнее тоже ставится теперь под сомнение.

Похоже, что большинство балтийских "славян" - кельты.

Стоило только начать работать филологам, как под тонким покровом германизмов, галлицизмов и славянизмов на всем пространстве Европы стал открываться мощный пласт кельтских названий рек, озер, ручьев, городов, лесов, урочищ, гор. Эти названия выявляли территорию, долго и плотно обжитую древними европейцами. Кельтскими оказались имена литературных героев и исторических лиц, отмеченных в хрониках, документах раннего средневековья, надписях на стенах соборов, церквей, на могильных памятниках, предметах быта. Следом за филологами, а кое-где опережая их, все нарастающими темпами шли археологи. Они открывали не просто кельтскую культуру, а ее блестящую цивилизацию - с городами, замками, крепостными укреплениями, ремесленными и художественными мастерскими, великолепными ювелирными традициями.

Казалось, кельтов нет только в Восточной Европе. Историческая традиция отдавала эту часть света неким "финно-угорским племенам", обитавшим здесь якобы с изначальной древности и вплоть до славянской колонизации в Х-XI веках. То был один из основополагающих мифов, которые родились как бы сами собой, на пустом месте, укоренились, пустили множество побегов, и уже к этим побегам археологи и историки начали деловито прививать развесистые ветви своих теорий, памятуя, что собственное древо вырастить трудно, а уже имеющееся - "во благо"…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: