Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Название:Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005577269

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II краткое содержание

Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Динамика развития мануфактурной промышленности в России взяла свой старт в петровскую эпоху. Немногим более чем за два десятилетия количество мануфактурных предприятий в стране выросло почти в 8 раз. Наряду с вотчинной мануфактурой существовали и предприятия, выраставшие из недр самого крестьянского хозяйства.

Налоговая политика Петра I приводила к разрушению хозяйственных единиц, прежде всего земледельческих хозяйств, а нередко и целых деревень. Подворная перепись 1709—1710 годов показала заметную убыль дворов по сравнению с переписью 1678 года.

Разорённые крестьяне толпами устремлялись в города, где пополняли и без того значительную армию бродяг и побирушек.

По приказу властей на мануфактурные предприятия и фабрики нередко отдавались «неимущие пропитания и промыслов» мужчины и женщины, если они «без призрения по городам и слободам и по уездам между двор будут праздно шататься и просить милостыню» [1]. Указом 1719 года предписывалось отсылать на фабрики «баб и девок, которые, будучи в Москве из приказов, также и из других губерний, по делам за вины свои наказаны». Игольному фабриканту Томилину было указано брать для работы на фабрике людей «из бедных и малолетних, которые ходят по улицам и просят милостыню». Шёлковый фабрикант Милютин набирал рабочих «из убогих людей» [2].

Наиболее ранними крупными заводами в России являлись горные и металлургические. Первоначально их основывало правительство. Впоследствии среди учредителей таких предприятий появляются частные лица. Правительство поощряло подобную частную инициативу. Предпринимателям предоставлялись в распоряжение не только рудники с обширными лесными массивами (дачами), но и крестьяне. Приписанные к горным заводам крестьяне считались государственными, но отличались тем, что не выплачивали податей деньгами, а обязаны были отрабатывать подати (полностью или частично) на заводах за определённую плату. С середины ХVIII века вознаграждение за обязательный труд крестьяне стали получать деньгами, подати же уплачивали сами.

В период царствования Елизаветы Петровны многие казённые заводы были переданы в частные руки. Если на казённых предприятиях в эти годы трудилось около 15 тыс. человек, то на частных предприятиях – около 100 тыс. человек. В царствование Екатерины II многие частные заводы были возвращены в казну. В 1794—1796 годах на казённых предприятиях трудилось уже 241.253 работников, а на частных всего 70.965 человек.

В основном это были крестьяне, не порывавшие связи с сельским хозяйством. Большинство из них занято было разными черными работами – рубкой леса, жжением угля, доставкой его к домнам, копкой руды, возкой припасов на завод и железа с пристани, постройкой и сплавом дощаников.

Положение рабочих, приписанных к заводам, мало чем отличалось от положения крепостных крестьян. Несмотря на то, что владельцам предприятий предписывалось обеспечить своим рабочим «удобный и пристойный наем», держать их «в сытости», в тоже время они имели право сурово наказывать ленивых, в том числе бить батогами и плетьми, заковывать в железа.

Путешествовавший в 1768—1772 годах по Уралу будущий академик И. И. Лепехин так описывал одно из селений близ города Туринска: «…Великое можно было видеть различие (заводских – Авт .) от других крестьян: всяк отменно был подобострастен, и все их домостроительство было в расстройке; не видно на их полях такого рачения, как у других крестьян, многие пашни стояли запущены и обросли волчецом, да и хижины почти совсем развалились от ветхости и худого присмотра. В такое состояние привел их жребий, возложивший на них заводскую работу, а отдаленность завода в большее их привела убожество противу других крестьян, тому же жребию подверженных» [3].

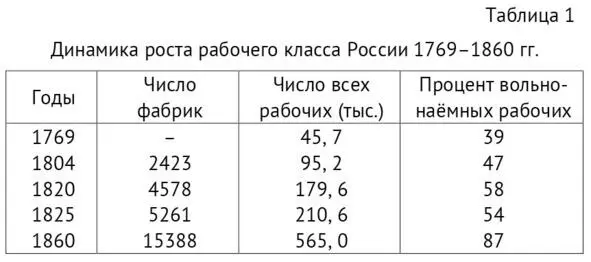

Отсутствие полноценной статистической базы, раскрывающей динамику развития российского предпролетариата и пролетариата, вынуждает исследователей анализировать отдельные показатели этой динамики, касающиеся отраслей производства. Но и сохранившиеся (не совсем полные и точные) данные, в том числе приведенные в таблице 1, позволяют утверждать о довольно высоких темпах роста кадрового потенциала отечественной промышленности.

Численный рост рабочего класса сопровождался ростом его борьбы за свои права, за более благоприятные условия труда и быта. Довольно крупных масштабов волнения на промышленных предприятиях достигли уже в первой половине ХIХ века. За это время по далеко не полным данным было зафиксировано около 200 конфликтов и волнений.

Источник: Лященко П. И. История русского народного хозяйства. М.; Л., 1927. С. 228.

Численный рост рабочего класса сопровождался ростом его борьбы за свои права, за более благоприятные условия труда и быта. Довольно крупных масштабов волнения на промышленных предприятиях достигли в первой половине ХIХ века. За это время по далеко не полным данным было зафиксировано около 200 конфликтов и волнений.

В первой четверти ХIХ века наблюдались два крупных подъема рабочего движения. Первый из них был связан с войной 1812 года, второй – с аграрным кризисом 1820-х годов. Несмотря на то, что рабочие волнения в эти годы, как и в ХVIII столетии, были тесно связаны с крестьянскими, требования, выставлявшиеся участниками волнений, были по существу чисто рабочими. Характерно, что вспышка волнений на каком-либо заводе быстро распространялась и на соседние предприятия. Рабочие бросали работу, скопом двигались в губернский или уездный город для объяснения с начальством, снимая по дороге рабочих заводов и присоединяя их протест к своему.

Аграрный кризис 1820-х годов своеобразно отразился на Урале. Это своеобразие состояло в том, что уральские заводчики держали снабжение рабочих провиантом почти полностью в своих руках. Остро ощутив хозяйственный кризис в нехватке наличных средств, в денежном голоде, заводчики прибегли к испытанным приёмам пополнения кассы: к задержке, а подчас и прямой невыдаче или недодаче зарплаты рабочим и к повышению цен на хлеб, продаваемый рабочим «в счёт зарплаты» из заводских магазинов. Поднявшаяся волна рабочего движения была связана с протестом против подобных порядков и стремления предпринимателей переложить все неудобства, вызванные аграрным кризисом, на плечи рабочих.

Первыми бросили работу в марте 1822 года рабочие Кыштымских заводов купца 1-й гильдии Расторгуева. Затем к ним присоединились мастеровые с других предприятий, в том числе соседних Уфалейских заводов и заводов купцов Губиных, всего – около 8000 человек. Волнения приобрели настолько массовый характер, что встревоженный министр финансов лично стал хлопотать о скорейшей выдаче рабочим хлеба, разрешив даже продавать для хлебных закупок металл, находившийся под арестом за казённую недоимку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: