Владимир Коршунков - Ветроум. Странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века

- Название:Ветроум. Странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6046372-1-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Коршунков - Ветроум. Странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Ветроум. Странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судить по совести

Бумаги по этому делу оказались в Вятской верхней расправе. Туда поступила и сама «книжка» [10] ЦГАКО. Ф. 1228. Оп. 2. Д. 15. Л. 19.

. Однако к сохранившемуся архивному делу она не приложена, да и копии текстов, увы, нет.

Вятские «расправные» сами заниматься следствием и судом не стали. Они передали дело в следующую инстанцию – Вятский совестный суд [11] Там же. Л. 19 об.

.

Так называемые совестные суды создавались по одному в каждой губернии Российской империи по инициативе Екатерины II, начиная с 1775 года, как специальные учреждения для тех правонарушений, виновные в которых оказывались людьми малолетними или безумными. Ещё там расследовались дела об оскорблении родителей детьми, а также преступления, совершённые в состоянии аффекта, случайно, неумышленно или по стечению обстоятельств. Разбирать дела полагалось в соответствии с «естественным правом», милосердно, учитывая смягчающие обстоятельства, стремясь не столько покарать, сколько примирить [12] Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. [СПб.]: Тип. II отд. Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 20. С. 233, 278–279; Слободянюк И.П. Реформа судебной системы в России в период «просвещённого абсолютизма» // История судебных учреждений в России: сб. обзоров и рефератов / РАН ИНИОН; Рос. акад. правосудия; гл. ред. Ю. С. Пивоваров. М., 2004. С. 117–118.

.

Живший в XIX веке юрист и историк Г. М. Барац указывал, что положение о совестных судах носило «переводно-компилятивный характер»: оно было собрано из украинских и британских установлений. Если при Екатерине эти суды вызывали «гиперболические похвалы в русском обществе», то при её преемниках «в законодательных сферах, по-видимому, совершенно охладели к полуказацкому, полуанглийскому судебному учреждению, столь нежданно-негаданно перенесённому на русскую почву в екатерининскую эпоху». Отнесение к его деятельности колдовства – результат смешения «малороссийского с английским» [13] Барац Г. Очерк происхождения и постепенного затем упразднения в России совестных судов и суда по совести: историко-юридический очерк. СПб.: Тип. Правительствующего сената, 1893. (Оттиск из «Журнала гражданского и уголовного права»). С. 19–21, 10.

. Изучавший законодательную деятельность Екатерины II О.А. Омельченко расценивал совестные суды как учреждения, которые и по своим полномочиям, и по предоставленным законом правам были «малозначительными» [14] Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй: просвещённый абсолютизм в России. М.: Юрист, 1993. С. 286.

. Специалист по истории российской правовой системы И. П. Слободянюк отмечала, что «принципы гуманности и справедливости, провозглашённые при учреждении совестных судов, не были в полной мере реализованы» [15] Слободянюк И.П. Указ. соч. С. 118.

. Юристка О. В. Харсеева писала: «К сожалению, современная наука не располагает данными правоприменительной практики, которые в целом свидетельствовали бы об успешности функционирования данного института» [16] Харсеева О.В. Совестные суды в системе ювенального правосудия императорской России // Уч. зап. Крымского федерального ун-та им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 4 (70). № 2. С. 331.

. Знаменитый историк В. О. Ключевский задолго до того утверждал, будто «за всё царствование Екатерины не насчитать и десятка дел, решённых во всех совестных судах надлежащим образом» [17] Ключевский В. О. Соч.: в 8 т. М.: Госполитиздат, 1958. Т. 5: Курс русской истории. Ч. 5. С. 125.

.

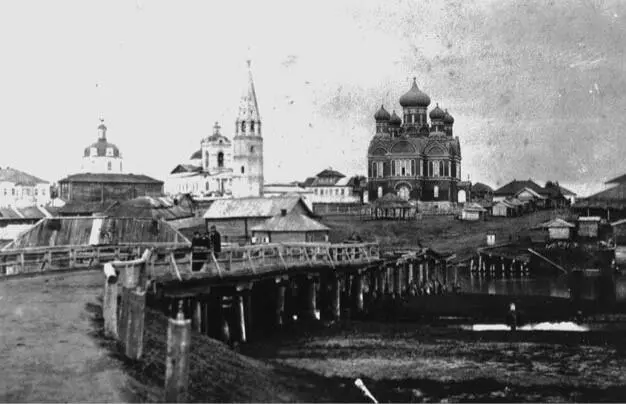

Уездный город Яранск на старинных фотографиях

Тем интереснее выяснить, как на деле работал этот суд в одной обширной и удалённой от центра провинции – на Вятке. В последние годы российские историки и юристы стали обращать внимание на деятельность совестных судов как составной части правовой системы в Российской империи последней четверти XVIII – первой половины XIX века. Уже раздаются голоса, что это суды значимые, решения они принимали важные, относились к делу серьёзно, руководствуясь принципами гуманизма и целесообразности [18] Баранов Ю.В. Правоприменительная практика Московского совестного суда по уголовным делам // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 7. С. 59–62; Его же . Судебная практика Московского совестного суда (1782–1861) // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Сер.: Юриспруденция. 2020. № 1. С. 67–73.

.

Действительно, вопреки мнению Ключевского, Вятский совестный суд за один только 1787 год рассудил гораздо большее количество правонарушений, чем указанный им десяток. И уж когда перед судьями представал несовершеннолетний, которого обвиняли в недоносительстве, упущении арестованных и т. п., то его обычно миловали. Если же подросток занимался открытым, наглым грабежом, то велели пороть розгами и «отпускали в жительство» под присмотр. Розги – это не убийственный кнут, такое наказание – скорее, для острастки.

Совестный суд в Вятском наместничестве тогда только начинал свою работу. Его торжественное открытие произошло менее года назад, в декабре 1780-го [19] ЦГАКО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1. Л. 20; Бехтерев Н. Открытие Вятского наместничества // Столетие Вятской губернии. 1780–1880: сб. мат. к истории Вятского края / изд. Вятского губ. стат. комитета. Вятка: Тип. Губ. правления и литография Котлевич, 1880. Т. 1. С. 11.

. Из-за очередной реорганизации системы местного управления суд прекратил свою деятельность в 1796 году, но уже в 1801 году возобновил её [20] Бехтерев Н., Андриевский А., Спасский Н. Краткая летопись событий и законоположений, касающихся Вятской губернии, за первое столетие с открытия наместничества // Столетие Вятской губернии. Т. 1. С. 386.

.

В архиве сохранился журнал записей Вятского совестного суда за 1787 год, который до сих пор не привлекал внимания историков. Это толстенный том в переплёте из бараньей кожи. День за днём туда вписывали, кто из заседателей наличествовал, а кто иной раз не был по болезни, какие дела рассматривали и что решили. В начале того года председательствовать в суде был назначен надворный советник Антон Живоглотов [21] Вскоре после создания Вятского наместничества, в 1781 году он служил советником наместнического правления (см.: Там же. С. 214).

. Случалось и так, что никакие дела в тот или иной присутственный день не поступали вовсе. Нередко в таких случаях в журнале отмечали, что судьи, дескать, знакомятся с основополагающими юридическими документами: «Читаны законы и указы, и Высочайшее Ея Императорского Величества о управлении в наместничествах Учреждение, и правила Совестного суда». Или же честно писали, что «по невступлению» входящих дел ничего в этот день не рассматривали. К концу года записей о повышении юридической квалификации становилось всё меньше… И всегда, в любом случае, в начале и в конце протокола имеются одни и те же фразы: «Прибыли пополуночи в 8-м часу»; «Вышли из присудствия пополудни во 2-м часу».

Интервал:

Закладка: