Сергей Ковалев - По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4

- Название:По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ковалев - По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4 краткое содержание

– что предки Суворова были шведами:

– как он оказался со своей армией в Швейцарии и почему ему там пришлось единственный раз в своей жизни отступать;

– откуда взялось название кофе капучино;

– чем занимался Ермак до покорения Сибирского ханства; – благодаря кому мы знаем сегодня имена Дежнёва, Пояркова и Хабарова и какими людьми они были;

– какой сибирский народ наши предки так и не смогли покорить силой;

– что привело русских в Америку; – как король Гавайских островов объявил о своём желании стать подданным Российской империи и что из этого вышло;

– как США покупали у нас Моржероссию и почём;

– зачем китаянки бинтовали ноги;

– как родилось русское выражение «китайская грамота»;

– чем занимались в конце XIX – начале XX веков китайские боксёры;

– что произошло недалеко от русского города Благовещенска 4 (17) июля 1900 года, а также как сформировалась нынешняя российско-китайская граница и почему нам всем нужно очень хорошо знать эту историю.

По заросшим тропинкам нашей истории. Часть 4 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Генерал-лейтенант Александр Михайлович Римский-Корсаков (1753–1840)

Вот как характеризует личные качества Римского-Корсакова человек, хорошо его знавший: «Он искусен был во всех воинских упражнениях, сведущ в тактике и доказал то удовлетворительными опытами в войнах с турками и шведами в Финляндии. Недостаток пищи и сна он без труда переносил, и тело его и дух равно приобычны были к самым сильным напряжениям. Он, как главный полководец его, Суворов, имел истинное мужество, умение презирать не только опасности, но и оскорбления, и никак невозможно было ни поколебать, ни обмануть, ни устрашить твёрдое его праводушие» [281] Г. Танненберг «Жизнь Павла Первого, императора и самодержца Всероссийского» в книге «Рыцарь трона», М., Фонд Сергея Дубова, ОАО «Типография ‘Новости’», 2006, стр. 218.

.

Но, с другой стороны, Римский-Корсаков был крайне недоверчив, заносчив, считал себя звездой, не очень-то прислушивался к мнению своих подчинённых и – что и сыграло с ним трагическую шутку – ни в грош не ставил иностранцев-военных, в том числе и французскую революционную армию, полагая своих противников вояками никудышными. В середине мая он заявил: «Меньше чем через месяц Массена́ будет со связанными руками и ногами отправлен в Санкт-Петербург» [282] Цит. по: Г.П. Драгунов «Чёртов мост: По следам Суворова в Швейцарии», М., издательский дом «Городец», 2008, стр. 82.

. (А тут ещё эрцгерцог Карл разбивает в июне этого француза в ходе Первой битвы при Цюрихе.) Не было порядка и в штабе Римского-Корсакова: его подчинённые действовали зачастую так, как считали нужным [283] Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1852, т. 3, стр. 173.

, а не так, как было предписано. И мне бросилось в глаза ещё вот что. Несмотря на постоянные – и справедливые! – жалобы о том, что у него по сравнению с французами сил недостаточно даже с учётом австрийского корпуса и что если враг начнёт наступление, то «и Швейцарию оставлять мне будет должно» [284] Op. cit., 1853, т. 4, стр. 290.

, Александр Михайлович накануне наступления, которого он так опасался, проявил просто удивительную беспечность. Он не мог не понимать, что Массена́ постарается расправиться с ним именно сейчас, когда Суворов идёт через Сен-Готард (да и сам Александр Васильевич предчувствовал это), но вот – поди ж ты! – бал.

Но была ли у нашего генерала возможность избежать разгрома? Разгрома – да, а вот поражения, я думаю, нет. Заблаговременно отступить от Цюриха ему запрещал приказ того же Суворова, которому он подчинялся. Более того, наш главнокомандующий, наоборот, приказывал наступать! Так что Римский-Корсаков оказался в своеобразной психологической западне собственной конструкции: вперёд идти до приближения фельдмаршала не решался, а назад отходить не имел права. И попался. (Хотя элементарной предосторожности никто не отменял!)

Массена́ начинает в пять утра. По условленному сигналу на воду быстро спускаются лодки, и французы устремляются к противоположному берегу. Принимается работать артиллерия – 20 орудий [285] Op. cit., стр. 82.

. Наступление противника оказывается для наших солдат полнейшей неожиданностью, но тем не менее они не бегут и пытаются организовать оборону. Куда там! Преимущество французов настолько подавляющее, что они быстро переходят на другой берег и вскоре, как и планировал Массена́, рассекают русские позиции надвое. Наш отряд, защищающий переправу, попадает в окружение и погибает почти целиком, а его командир, генерал-майор Евгений Марков [286] См. Википедию, статью «Марков, Евгений Иванович».

, тяжело раненный в самом начале боя, оказывается в плену.

Параллельно французы предпринимают ту самую ложную атаку. Её они специально не очень-то скрывают: шумят, солдаты суетятся, делают вид, что готовятся пересечь реку, и командующий всеми русскими силами на правом берегу Лиммата генерал-лейтенант Михаил Дурасов [287] См. Википедию, статью «Дурасов, Михаил Зиновьевич».

на эту уловку попадается. Он стягивает сюда все имеющиеся у него силы и целых четырнадцать (!) часов, до семи вечера, стремится отразить то, что противник и не думает осуществить. Когда он, наконец, получает известие о том, что же реально происходит под Цюрихом (а мы сейчас увидим, что́ там происходило), его войска (7.840 человек [288] Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1853, т. 4, стр. 294.

) уже давно оказываются безнадёжно отрезанными от основных русских сил и никакого участия в битве принять не могут. Дурасов отходит на север, часть его корпуса вообще уходит за Рейн, весь следующий день он стоит без движения, узнаёт, что вокруг Цюриха везде французы, и ночью окончательно переправляется через эту реку [289] Op. cit., стр. 102.

.

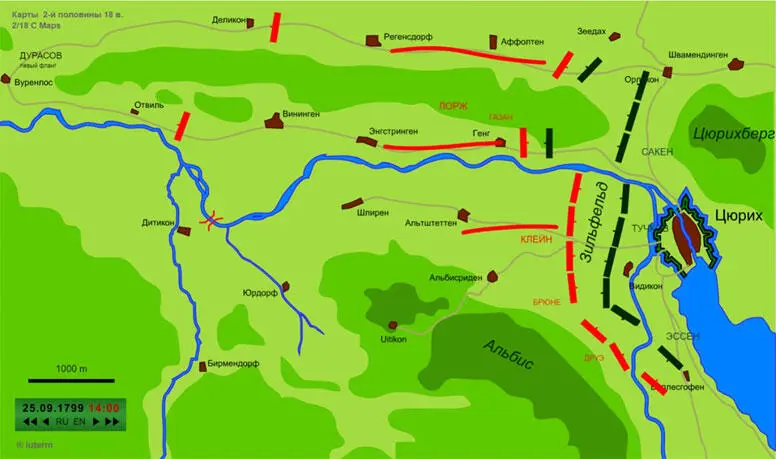

Вторая битва при Цюрихе, положение войск к двум часам дня 14 сентября 1799 года (красным цветом обозначены позиции французов, чёрным – русских)

Массена́ же развивает атаку по всем правилам военного искусства. Он не ожидал, что переправа пройдёт настолько гладко, не даёт противнику опомниться, устремляется к Цюриху по правому берегу Лиммата, а сам командует начать наступление против основных сил Римского-Корсакова, стоящих перед городом на противоположной стороне.

Оно начинается в восьмом часу утра. У французов численное преимущество, но упорный бой длится почти пять часов, и наши в конце концов переходят в контратаку и гонят неприятеля аж до вершины хребта А́льбис, находящегося слева от них. Английский военный историк Ра́мсэй Уэ́стон Фипс в своём описании Второй битвы при Цюрихе упоминает момент, от которого мурашки по спине бегут: «Русские сражались с обычной для них храбростью, но командовали ими плохо, и сердце сжималось при виде того, как они карабкались на отроги Альбиса, ожидая увидеть на его гребне Суворова и крича его имя» [290] Цит. по: Википедия, статья «Second Battle of Zurich» (на английском языке).

. В этот момент на позицию прибывает сам Массена́ и приказывает подтянуть резервы. Перевес французов в живой силе становится на этом участке подавляющим: 17.000 бойцов против 8.000 у нас [291] Д.А. Милютин «История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году», СПб., типография Штаба военно-учебных заведений, 1853, т. 4, стр. 87.

. А по другую сторону реки к городу приближаются ещё как минимум восемь тысяч неприятельских солдат [292] Op. cit., стр. 85.

(см. карту-схему).

Интервал:

Закладка: