Сергей Шокарев - Источники по истории московского некрополя XII – начала XX в.

- Название:Источники по истории московского некрополя XII – начала XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-1491-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Шокарев - Источники по истории московского некрополя XII – начала XX в. краткое содержание

Исследование построено на материалах письменных источников, как опубликованных, так и архивных, изобразительных источников и вещественных источников (надгробий) из музейных собраний.

Книга рассчитана на специалистов-москвоведов, культурологов, историков, некрополистов и всех, интересующихся проблемами отечественной истории и культуры.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Источники по истории московского некрополя XII – начала XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Результаты различных экспертиз свидетельствуют о том, что во всех останках из Вознесенского некрополя в той или иной степени присутствуют повышенные дозы мышьяка, ртути, свинца, цинка и других металлов. Это (помимо вышеперечисленных) княгини Евфросинья Андреевна и Евдокия Романовна Старицкие, дочери князя Владимира Андреевича Старицкого княжны Татьяна, Анастасия и Мария, царица Марфа Васильевна Собакина и царица Ирина Федоровна и несколько неизвестных взрослых и детских захоронений [157] Там же. Ч. 1. С. 36, 321, 322; Ч. 2. С. 29, 62, 63, 99, 100, 122, 165, 166, 246; Панова Т.Д. Яды в борьбе за власть… С. 138 (о царевне Феодосии Федоровне).

.

Любопытно сопоставить эти выводы с результатами иного исследования кремлевских останков естественнонаучными методами. В 2013 г. Т. Д. Панова в составе авторского коллектива опубликовала другие итоги изучения останков тех же Старицких княгинь (методом рентгенофлуоресцентного анализа). Это исследование привело к выводу о том, что «гипотеза об отравлении указанных выше исторических личностей соединениями ртути, мышьяком или сурьмой не подтвердилась» [158] Ижевский П. В., Панова Т.Д, Федотов Ю. А., Шейно И. Н. Исследование содержания тяжелых металлов в костных останках людей Средневековья // Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 4. М., 2013. С. 18.

. Аналогичное противоречие касается и причин смерти царицы Марфы Собакиной. Самое удивительное, что именно старицкие княгини Евдокия и Евфросинья, согласно письменным источникам, были убиты по приказу Ивана Грозного. Причем, первая, по свидетельству Пискаревского летописца, отравлена.

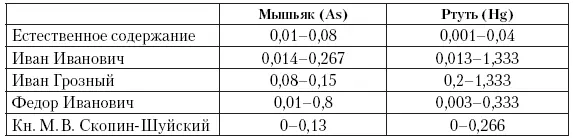

Нельзя не сказать и о выводах вскрытия четырех гробниц Архангельского собора в 1963 г. и их переосмыслении Т.Д. Пановой. Как известно, при начале работы комиссии по вскрытию захоронений Ивана Грозного, его сыновей и князя М. В. Скопина-Шуйского, перед учеными была поставлена задача установить причины смерти этих исторических лиц. В ходе исследований во всех захоронениях было обнаружено количество отравляющих веществ, значительно превышающее норму (данные сведены в таблицу):

И это при том, что естественное содержание мышьяка в останках человека составляет от 0,01 до 0,08 мг на 100 г массы, ртути – от 0,001 до 0,04 мг. Однако такие результаты были восприняты судебными медиками тех времен довольно спокойно. Они указали, что исследование «не дает оснований говорить о каких-либо отравлениях соединениями мышьяка. Повышенное количество ртути, обнаруженное в останках Ивана Грозного и Ивана Ивановича, может быть обусловлено применением ртутьсодержащих препаратов с лечебной целью. <���…> В то же время обнаруженное количество ртути не позволяет полностью исключить возможность острого или хронического отравления ее препаратами» [159] Прозоровский В. И., Алисиевич А. И., Кантер Э. И., Рубцов А. Ф. Исследование останков царя Ивана IV, его сыновей и князя Скопина Шуйского // Судебно-медицинская экспертиза. № 1. М., 1969. С. 19–21.

. Т.Д. Панова полагает, что экспертиза 1960-х гг. не уделила должного внимания ядам в царственных костях. По ее мнению, Иван Грозный и царевич Иван могли быть отравлены, а царь Федор и Скопин-Шуйский – были отравлены [160] Панова Т.Д. Яды в борьбе за власть. С. 129–135, 142–144.

. Впрочем, отравление Скопина-Шуйского и ранее считалось достоверным фактом, поскольку подтверждено современной ему литературной традицией.

Как уже говорилось выше, идея об отравлении Ивана Грозного и его сыновей очень нравится его современным поклонникам (в чем, естественно, нет вины ученых). С критикой этих выводов выступил С. А. Головин. Он пишет о несовершенстве методов, применяемых для подсчета отравляющих веществ, о токсичности среды, окружавшей средневекового человека, и приходит к выводу о смерти царя «от хронического сифилиса и протекавшей на его фоне ртутной интоксикации» [161] Головин С. А. Иван Грозный был отравлен? Осмысление результатов химических исследований царственных останков из некрополей Архангельского и Вознесенского соборов московского Кремля // Genesis: исторические исследования. 2018. № 2. С. 1–23. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_25249.html (дата обращения: 16.06.2018).

. Концепция С.А. Головина также имеет слабые места, следовательно, вопрос об отравлении Ивана Грозного и других исторических лиц далек от разрешения. Мне кажется, что выводы Т.Д. Пановой и ее коллег не однозначны. Это касается не только интерпретации результатов вскрытия гробниц Ивана Грозного, его сыновей и князя М. В. Скопина-Шуйского, но и комплексной программы изучения останков из некрополя Вознесенского собора. Помимо отравления, которое почти всегда с той или иной степенью вероятности признается причиной смерти исторических лиц из вознесенской усыпальницы, необходимо рассматривать и другие причины повышенного содержания ядов в останках, обобщить все данные и сопоставлять их с экспертизами из захоронений, близких по времени и условиям, как в России, так и за рубежом. Представляется, что собранный материал пока задает больше загадок, чем отвечает на них, а полноценное осмысление результатов и решение вопроса об отравлениях среди московского правящего дома еще впереди.

В 1993 г. начались раскопки в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря и вокруг него. Во время этих работ были обнаружены погребения в деревянных колодах, существование которых предшествовало строительству современного собора, а также более поздний некрополь XV–XVIII вв. [162] Ульянов О.Г. Древнейшая история некрополя… С. 24–28; Беляев Л.А. Древние монастыри Москвы (кон. XIII – нач. XV в.) по данным археологии. М., 1994. С. 189, 190, 264, 265; Ульянов О.Г. «.От твоих могил не отрекусь» // Московский журнал. № 11. М., 1997. С. 44–47.

Найденные останки послужили предметом особого интереса, и была предпринята попытка представить два из обнаруженных погребений как мощи преподобных иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного [163] Беляев Л. А. Андрей Рублев и проблема реконструкции средневековой художественной личности (заметки археолога) // Неизвестные произведения. Новые открытия. Сборник научных статей к юбилею Музея имени Андрея Рублева. Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. М., 2017. С. 18–22, 39–45.

. Руководитель первых раскопок в Спасо-Андрониковом монастыре О. Г. Ульянов, напротив, атрибутировал найденные захоронения как мощи первых игуменов монастыря – преподобных Андроника и Саввы [164] Ульянов О. Г. Цикл миниатюр лицевого «Жития Сергия Радонежского» о начале Андроникова монастыря // Памятники культуры. Новые открытия. 1995. М., 1996. С. 181–192; Он же. Вопросы церковно-археологического освидетельствования мощей на современном этапе // Церковная археология. Вып. 4. Материалы Второй Всероссийской церковно-археологической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н. В. Покровского. 1–3 ноября 1998. СПб., 1998. С. 304–305; Заграевский С.В. Вопросы архитектурной истории собора Спаса Нерукотворного Андроникова монастыря. [Эл. ресурс]. URL: http://www.zagraevsky.com/andron_hist.htm (дата обращения: 10.10.2018).

. Настоятель Спасского собора протоиерей Вячеслав Савиных в приложении к работе академика Российской академии художеств С. В. Заграевского, опубликованной в 2008 г., предположил, что в ходе работ произошло обретение мощей сразу всех подвижников – преподобных игуменов Андроника и Саввы, их преемников Александра и Ефрема и святых иконописцев Андрея Рублева и Даниила [165] Савиных В., протоиерей. История Спасо-Андроникова монастыря и обретение святых мощей [Эл. ресурс]. URL: http://www.zagraevsky.com/andron_ hist.htm (дата обращения: 10.10.2018).

. Попытки атрибуции захоронений, обнаруженных в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря, не получили признания ни в церковной, ни в научной традиции [166] Звягин В. Н. Опыт медико-криминалистического исследования церковных захоронений // Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских некрополей / под ред. д. и. н. А. К. Станюковича. Звенигород, 2003. С. 210–211.

.

Интервал:

Закладка: