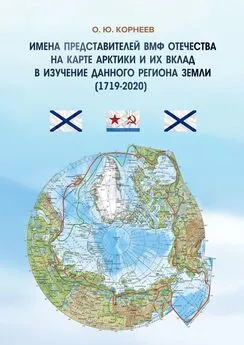

Олег Корнеев - Имена морских офицеров – выпускников «Гнезда Петрова» (1701—2021) на географической карте мира

- Название:Имена морских офицеров – выпускников «Гнезда Петрова» (1701—2021) на географической карте мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005304018

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Корнеев - Имена морских офицеров – выпускников «Гнезда Петрова» (1701—2021) на географической карте мира краткое содержание

Имена морских офицеров – выпускников «Гнезда Петрова» (1701—2021) на географической карте мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для справки:

25 июня 1838 года на знамя Морского кадетского корпуса была прикреплена белая Андреевская лента, на которой в частности было написано: «1715. Академiя морской гвардiи».

Поскольку с января 1716 г. по октябрь 1717 г. Петр I вместе с супругой находился за границей, то становление Академии происходило без него. Директором Академии был поставлен барон Сент-Илер под главным начальством графа А. А. Матвеева, между которыми почти сразу начались разногласия. В декабре 1716 г. А. А. Матвеев писал Ф. М. Апраксину, что «он С. Илер навигаторской науки не знает; и если бы не случилось английских профессоров, то нельзя было бы и в десять лет ни одного кадета из науки в науку произвесть». В результате данных разногласий 12 февраля 1717 г. Петр I шлет из Амстердама указ Ф. М. Апраксину о том, что руководство Морской академией поручить А. А. Матвееву, а барона Сент-Илера «для его прихотей отпустите, ибо на его место мы надеемся здесь сыскать другаго».

Из Москвы в Петербург приехал профессор Г. Фарварсон и некоторые учителя из русских, в том числе восемь навигаторов, среди них Ф. Алфимович, Г. Г. Скорняков-Писарев. Кроме этого были переведены учителя французского языка Иосиф Иванов Гагин (родом итальянец) и немецкого языка Яган Вурм. В феврале 1716 г. из Навигацкой школы в Москве было дополнительно переведено в Санкт-Петербург 36 преподавателей географии, геометрии и математики. 14 февраля 1716 г. граф Ф. М. Апраксин приказал послать в Санкт-Петербург также учителя Степана Гвына со своими учениками.

Петр I собственноручно написал перечень наук, необходимых для изучения в Академии: математика, навигация, сферика, астрономия, математическая география, ведение шканечного (вахтенного) журнала, артиллерия, ружейные приемы, фортификация, изучение корабля, рисование, геодезия, фехтование и верховая езда (вольтижировка). Во время летней кампании воспитанники должны были находиться в практическом плавании на кораблях Балтийского флота, исполняя обязанности матросов, комендоров и морских солдат, обучаться «корабельному правлению», самостоятельному ведению «журналов путеплавания» и производству обсерваций. Таким образом Академия морской гвардии должна была готовить офицеров в области навигации, артиллерии, фортификации, устройства корабля (кораблестроители) и геодезии.

Первые ученики в Морскую академию набирались по результатам смотра недорослей, проведенного на исходе 1715 г., сразу после утверждения проекта Положения об Академии. Президент Адмиралтейств-коллегии граф Ф. М. Апраксин 14 февраля 1716 г. приказал, чтобы к концу февраля из Навигацких школ Москвы, Нарвы и Новгорода были переведены окончившие классы геометрии и тригонометрии 279 учеников из недорослей и солдатских детей лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков и других разночинцев. Когда же из Москвы и других городов приехало значительно большее количество учеников, чем требовалось, то 44 ученика из бедных семей отправили обратно, а часть оставшихся школьников попала на Петровский завод, где военный инженер Вилим Геннин организовал свою школу.

В Академию принимались в основном дворяне, значительно реже – разночинцы. В учебном заведении поддерживалась строжайшая дисциплина: побег карался смертной казнью, опоздание из отпуска – каторгой. Сроки обучения не были строго установлены и определялись уровнем знаний учеников.

Академия имела военную организацию: 6 бригад-отделений по 50 человек во главе с офицерами гвардейских полков, называвшимися «командирами морской гвардии». В помощь каждому назначались, также из гвардии, один или два офицера, два сержанта и несколько заслуженных старых солдат, исправлявших должность дядек и обеспечивавших дисциплину. Воспитанники должны были жить в здании Академии, однако многие жили на квартирах.

В апреле 1716 года вышло «Положение о гардемаринах в российском флоте», которым отменялось воинское звание «навигатор». Воинское звание «гардемарин» (в переводе с французского – «страж моря», «морской гвардеец») было установлено как переходное от ученика Академия к чину мичмана (учрежден в 1713 году, младший офицерский чин в Российском флоте с 1732 по 1917 гг., с перерывом в 1751—1758 гг.).

Петром I было установлено, что в гардемарины могли быть переведены только те ученики Академии, которые «превзошли науки», то есть успешно сдавшие высшие мореходные науки. В последующем, сдав очередной экзамен, гардемарины получали первичное офицерское звание – унтер-лейтенант (с 1732 г., после причисления звания мичмана к офицерскому составу, выпускникам Академии присваивалось при выпуске это воинское звание). Таким образом моментом окончания Морской академии являлось получение гардемарином офицерского звания. В связи с этим имеющиеся в архивных документах фразы о том, что ученики Морской академии выпускались гардемаринами, являются некорректными.

С момента образования гардемаринов они не имели определенной военной формы. Историк Ф. Ф. Веселаго писал, что форма, по всей видимости, была матросская, так как при первом практическом плавании летом 1716 г. было отмечено: «Им роздали такие же парусиновые „бостроки“ как матрозам». Только в мае 1723 года указом Петра I было постановлено гардемаринам иметь форму «во всемъ» сходную с лейб-гвардии Преображенским полком, то есть: кафтаны темно-зеленые, у кафтанов воротники и обшлага, и также камзолы и штаны красные, а шинели василькового цвета. Гардемарины имели шпаги с золочеными эфесами и ружья. Такая форма просуществовала до момента преобразования Академии в Морской шляхетный кадетский корпус в 1752 г.

В строевом отношении гардемарины составляли роту по образцу Гвардейской сухопутной роты. Кроме рядовых гардемаринов, в ней находились сержанты, каптенармусы, фурьеры и капралы. Одно время были унтер-фендрики, называвшиеся потом подпрапорщиками. В унтер-офицерские чины назначались гардемарины «хорошей нравственности» и «обучающие высшие науки». Кроме каптенармуса, ответственного за хранение вещей и обмундирования гардемаринов, другие унтер-офицеры по форме ничем не отличались от рядовых гардемаринов. В полном составе Гардемаринская рота практически никогда не пребывала: летом все были на практике на кораблях, а зимой в портах, где зимовали корабли. Тем не менее обязательным условием обучения гардемаринов было дальнейшее получение теоретических знаний, для чего они имели занятия с учителями Академии.

В первые годы существования Морской академии финансирование ее деятельности было все же недостаточным. Так, А. А. Матвеев 2 мая 1717 г. жаловался Сенату на «неописанную скудость денег» и «несказанные трудности», так как от Адмиралтейства «кроме доброго „нета“ никакого положительного довольствия не получается». В результате школьники Морской академии снимали углы по окраинам, где подешевле, и даже на другом берегу Невы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: