Коллектив авторов - «Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н.С. Борисова. Сборник научных статей

- Название:«Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н.С. Борисова. Сборник научных статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-171-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - «Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н.С. Борисова. Сборник научных статей краткое содержание

Для ученых, специалистов гуманитарных дисциплин и широкого круга читателей, которых интересует история России.

На обложке: Поклонение волхвов. Миниатюра Сийского Евангелия 1340 г. (БАН, Санкт-Петербург)

«Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н.С. Борисова. Сборник научных статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторый свет на данные вопросы проливает неизвестный ранее список Похвалы Ивану Калите, обнаруженный нами в сборнике РГБ, Рог. 662 (далее – Р ). Это рукопись в 4°, на 322 л., датируемая 20-ми или 30-ми гг. XVI в. 170 170 Встречаются филиграни следующих видов: 1) литера P под цветком, Лихачев № 1554 (1529 г.); 2) литера P, перечеркнутая, под цветком, не отожд.; 3) тиара, Лихачев № 1630 (1536 г.); 4) щит с тремя лилиями под короной, Брике № 1826 (1521 г.); 5) единорог, Лихачев № 1539 (1527 г.); 6) рука в манжете под цветком, Лихачев № 1573 (1530 г.). Сборник не имеет начала; утрачен один лист между л. 27 и 28 и два (вероятно) листа между л. 319 и 320.

Сборник переписан одним опытным каллиграфом 171 171 Если не считать восстановленного л. 6 (вероятно, скопированного со старого ветхого листа; л. 1–5 – пустые, новейшей бумаги) и приписок на л. 82, 318об., 321–322об.

, дважды копировавшим в 10-е – 20-е гг. XVI в. Сильвестровский сборник XIV в. 172 172 Речь идёт о рукописях ГИМ. Увар. 85–1° и ГИМ. Муз. 1197 (первая рукопись переписана данным писцом полностью, вторая – наполовину). См. об этом: Грибов Ю. А. Значение палеографических особенностей для определения состава и генеалогии четьих сборников // История и палеография: Сборник статей. М., 1993. Вып. 1. С. 34–55; Он же . О реконструкции новгородского иллюстрированного сборника XIV в. // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи: Труды международ. научн. конф. Москва, 5–7 сентября 2005 г. С. 253–267 (фотоснимки – в обеих работах). По данным Ю. А. Грибова, тот же писец переписал и часть Толковой Палеи ГИМ, Вахр. 89.

Состав рукописи таков: л. 6–81об.: поучения, преимущественно из Пролога и Измарагда; л. 83–224об.: богослужебные тексты; л. 225–283об.: Хождение игумена Даниила; л. 283об.–314: «Летописець Рускыя земли…» (последнее известие – 7008/1500 г.); л. 314: «Колко днии Адамъ пребысть в раи»; л. 314–317об.: краткий летописец от сотворения мира до Седьмого Вселенского собора; л. 317об.– 318: «О семи верстах человеческых»; л. 318: изречения о Псалтыри («Псалтырь составленье Давыдово…»), числа от 1 до 100 000; выписка из Послания Климента Смолятича в редакции толковых сборников («Никтоже бо можеть уведати силу алфе без Божья строения…» 173 173 Ср.: Вершинин К. В. Послание Климента Смолятича и толковые сборники // Текстология и историко-литературный процесс. Сборник статей. М., 2017. Вып. V. С. 23.

); л. 318, 319–319об. (л. 318об. – пустой): изречения Григория Богослова, но без её ростовских Исаака «Рурина» (Сирина), Нила, Максима; л. 319об.: «Слово, како вспросили ученици Господа…»; л. 320 (между 319 и 320 – лакуна): фрагмент флорилегия, начинается словами: «река течеть во брезех каменых…» 174 174 Ср.: Розанов С. П. Материалы по истории русских Пчел. СПб., 1904 (Памятники древней письменности и искусства. № 154). С. 60–62.

; л. 320об. –321: «Словеса о родех о всех, написано вкратце. Симонова (!) роду на пол-30 язык: 1 – евреи, 2 – персы…» (из Повести временных лет, с дополнениями).

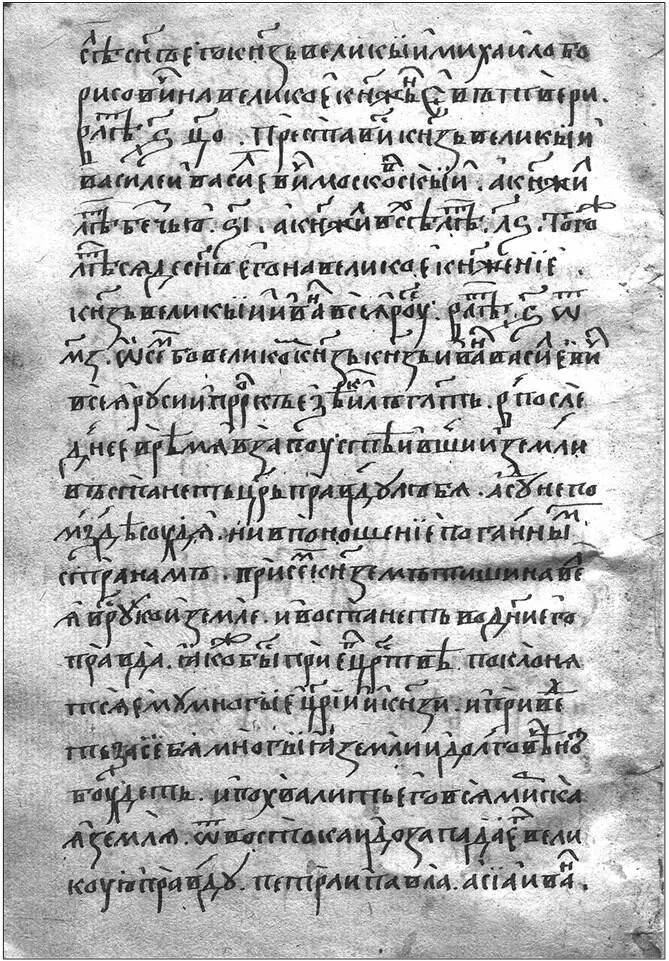

Похвала Ивану Калите (начало). РГБ, Рог. 662, л. 311об.

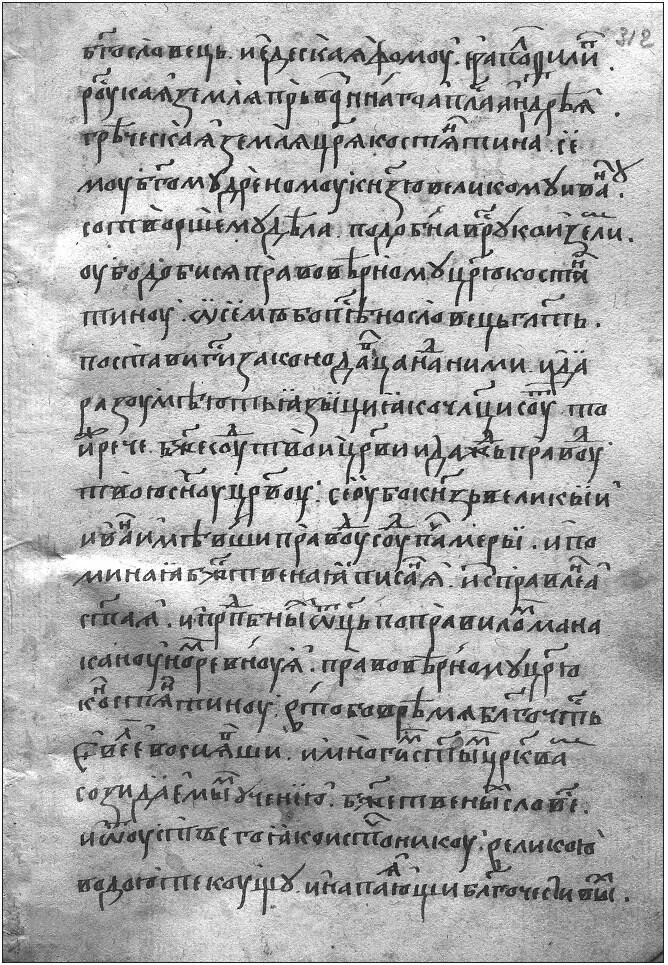

Похвала Ивану Калите (продолжение). РГБ, Рог. 662, л. 312

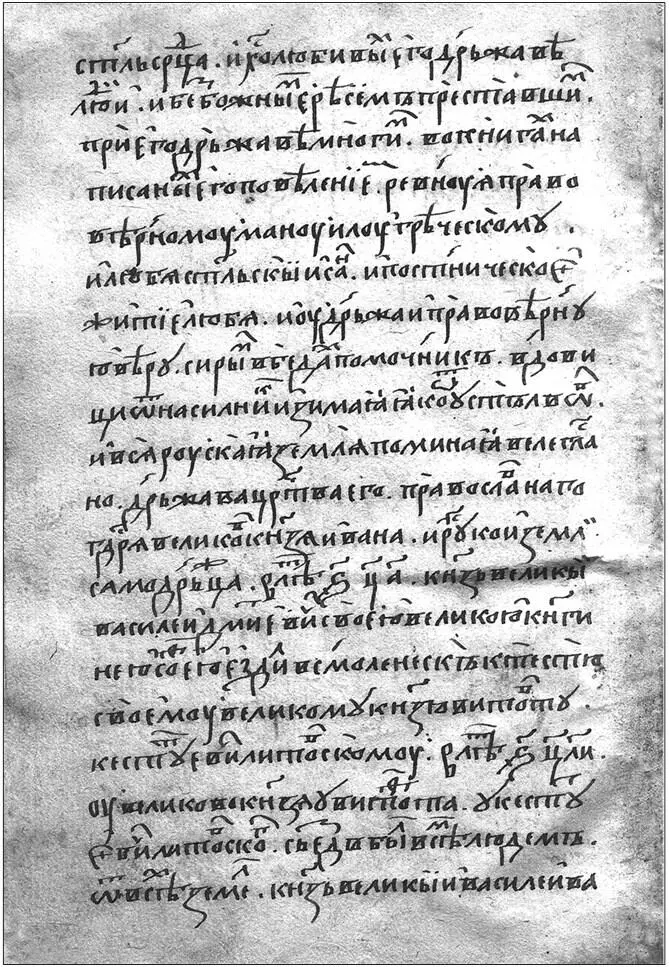

Похвала Ивану Калите (окончание). РГБ, Рог. 662, л. 312об.

Похвала Ивану Даниловичу читается в составе летописца, занимающего л. 283об.–314 175 175 Заметим, что в 1955 г. с рукописью (судя по листу использования) ознакомился А. Н. Насонов, прилагавший особенные усилия к разысканию неизвестных летописных текстов. Однако ни среди опубликованных работ учёного, ни в его личном фонде (Архив РАН. Ф. 1547) нам не удалось обнаружить сведений о рукописи Рог. 662.

. Исследование этого сложного памятника будет нами предпринято в особой работе. Предварительно можно отметить, что перед нами свод, среди источников которого – летопись, сходная с Симеоновской (следовательно, и с Троицкой), и другая летопись, близкая к Московско-Академической в её последней части, но без её ростовских известий.

Похвала находится после статьи 6970 г. о смерти князя Василия Васильевича. В начале текста вместо «князе великом Иване» (запись в СЕ ) читается: «князе Иване Васильевиче всея Русии» (л. 311об.). Таким образом, сводчик начала XVI в. «переадресовал» похвалу современному ему князю, но дата 6847 г. осталась неизменной. Непонятно, откуда Похвала попала в Р , но её инородность по отношению к окружающему тексту очевидна. Противоречит она и сохранившейся в летописце под 6836 г. уникальной немосковской характеристике Ивана Даниловича, которого «татарове посадиша… на великое княжение» (л. 298 об.).

Сам факт обнаружения второго списка похвалы Калите делает версию о составлении памятника специально для СЕ маловероятной. Едва ли перед нами копия рукописи 1339/1340 г. Стали бы в библиотеке небольшого Успенского монастыря на Лявле, куда вложено Евангелие, искать книжные редкости? Основанный в 1520 г. Антониев Сийский Троицкий монастырь во время создания рогожской рукописи также не был сколько-нибудь заметным центром книжности 176 176 Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII вв. Л., 1977. С. 25–26. Обычно считается, что книга была передана в Антониев Сийский монастырь в 1632–1633 гг. ( Каштанов С. М., Столярова Л. В. Древнейшее московское Евангелие… С. 253), однако документами это не подтверждается и не опровергается ( Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки… С. 76), так что теоретически СЕ могло оказаться там и раньше.

. Но важнее другое. Р содержит большое число разночтений по сравнению с СЕ , что было бы трудно объяснить в случае копирования последнего (тем более если учесть его крупный, парадный устав). Вот наиболее показательные примеры (исключаем явные ошибки и пропуски). В Р читаем: «поклонятся ему многые царии (!) и князи, и приведеть за себя многыя земли, и долговеченъ будеть». Этот фрагмент отсутствует в СЕ ; он отсылает к Пс. 71:11 («И поклонятся ему вси царие земстии, вси языцы поработаютъ ему»), возможно, также к Пс. 71:15 («И живъ будетъ»); между тем Пс. 71 обильно цитируется в похвале и выше, и ниже 177 177 Борисов Н. С. Политика Московских князей… С. 338.

, так что есть основания относить фрагмент к архетипу текста. Вместо «благородному князю» ( СЕ ) читается «богомудреному князю» (lectio difficilior, лексема весьма редкая 178 178 Отмечена дважды в переводных текстах X–XI вв. (в основном значении «одаренный от Бога мудростью») и единожды в послании митрополита Фотия (но в особом значении «заключающий в себе Божественную мудрость» – не о личности, а об умении, «реместве»): Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 27. М., 2006. С. 261.

); вместо книжного «помощникъ» – просторечное «помочникъ»; вместо ошибочного «вдовци» – правильное «вдовици» (которых Калита «от насилникъ изимая»); наконец, вместо «въ апустевший земли» – «в запустеивший (!) земли».

Интервал:

Закладка: