Ганс Шиндлер Беллами - Предание об Атлантиде

- Название:Предание об Атлантиде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8276-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ганс Шиндлер Беллами - Предание об Атлантиде краткое содержание

Книга будет интересна всем любителям древней истории Земли.

Предание об Атлантиде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку собравшиеся философы не возражали против такого отклонения от намеченной цели собрания, а Тимей был не против ещё раз услышать то же самое, Критий начал так {9} 9 Текст диалогов Платона приведён нами в классическом переводе С. Аверинцева (по изданию: Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986). Г.Ш. Беллами использует свой собственный перевод, который местами весьма разнится с привычным русскоязычным читателям вариантом. В нескольких местах на это вынужденно обращено особое внимание, однако мы не сочли возможным искажать текст первоисточника двойным переложением – с греческого на английский и затем с английского на русский.

:

Послушай же, Сократ, сказание хоть и весьма странное, но, безусловно, правдивое, как засвидетельствовал некогда Солон [7] Солон («то, чем «стреляет» праща», то есть железный шар, σολος) – афинский политик, поэт и мудрец, жил между 640 до 558 годами до н. э. Его визит в Египет и общение с «очень образованным жрецом Сончисом в Саисе» (по Плутарху) или со жрецом Патенеитом (согласно Проклу), как предполагается, имели место около 570 года до н. э., во время царствования фараона XXVI династии Амасиса.

, мудрейший из семи мудрецов.

Он был родственником и большим другом прадеда нашего Дропида [8] Дропид («тот, кто ищет» или «выбирает»). Неоплатоник Прокл из Византии (411–485 гг. н. э.) сообщает, что Солон и Дропид были братьями, но формулировка Платона не указывает на столь близкие родственные отношения.

… о чем сам неоднократно упоминает в своих стихотворениях; и он говорил деду нашему Критию – а старик в свою очередь повторял это нам, – что нашим городом в древности были свершены великие и достойные удивления дела, которые были потом забыты по причине бега времени и гибели людей; величайшее из них то, которое сейчас нам будет кстати припомнить… (21b) {10} 10 Дошедшие до нынешних дней сочинения Платона принято приводить с указанием пагинации (то есть последовательной нумерации страниц или столбцов издания цифрами) по первому английскому изданию, подготовленному выдающимся французским филологом-эллинистом XVI века Стефаном. Этьен (Эстьен), Стефанус Робер (1503–1559), французский деятель Реформации, типограф, учёный-филолог, основатель французской лексикографии, издатель Библии. В 1539 году он стал типографом короля Франциска I. Под его эгидой опубликовал ряд античных классиков и раннехристианских Отцов Церкви, в том числе и Платона. Им была введена практика билингвальных изданий, в которых Стефан ввёл разделение текста, остающееся общепринятым и поныне. В научной литературе платоновские тексты цитируют с указанием именно этой пагинации, которая сохраняется на полях любого новейшего академического издания сочинений Платона, независимо от принятого в том или ином варианте порядка расположения отдельных трудов и языка публикации.

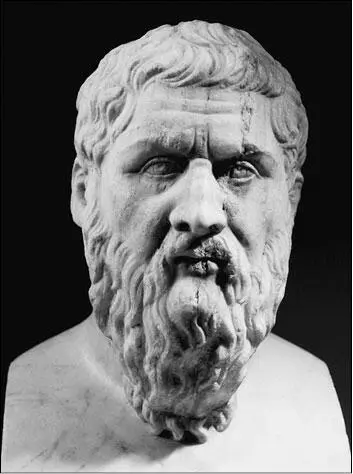

Платон. Мраморный бюст работы неизвестного скульптора, римская копия. Рим, музеи Капитолия

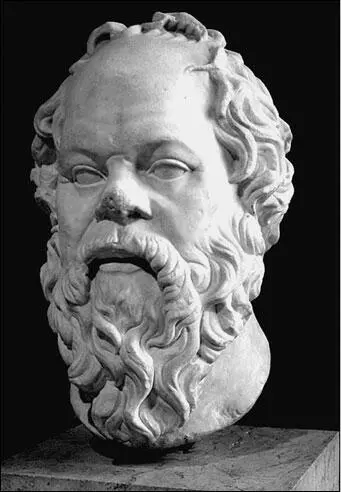

Сократ. Портрет работы знаменитого древнегреческого скульптора Лисиппа. Париж, музеи Лувра

Мы справляли тогда как раз праздник Куреотис на Апатуриях [9] Апатурии, «Сбор родов» – трёхдневный афинский праздник в честь бога Диониса, который проходил в месяц сбора урожая Пианепсион («Месяц зерна»), что примерно соответствовало нашему октябрю. Первый день называли Дропейя – «Сбор»; второй – Аннаррисис – «Спасительный», но церемонии, которая проводили в эти дни, забыты и могут быть выведены из названий. Третий день Апатурий был кульминацией праздника и именовался Куреотис {91} . В этот день детей, которые родились в предыдущем году (или, по мнению некоторых авторитетных источников, в возрасте от трёх до четырёх лет) представляли старейшинам и вносили в реестры их фратрий, или родов. Слово «Куреотис» буквально означает «День пострижения». Он получил название от ритуального пострижения волос принятых в род детей. Во время Крития-старшего это действо уже было полузабытым.

, и по установленному обряду для нас, мальчиков, наши отцы предложили награды за чтение стихов. Читались различные творения разных поэтов, и в том числе многие мальчики исполняли стихи Солона, которые в то время были еще новинкой. И вот один из членов фратрии, то ли впрямь по убеждению, то ли думая сделать приятное Критию, заявил, что считает Солона не только мудрейшим во всех прочих отношениях, но и в поэтическом своем творчестве благороднейшим из поэтов. (21c) А старик – помню это, как сейчас, – очень обрадовался и сказал, улыбнувшись: «Если бы, Аминандр [10] Имя Аминандр означает «человек боя».

, он занимался поэзией не урывками, но всерьез, как другие, и если бы он довел до конца сказание, привезенное им сюда из Египта, а не был вынужден забросить его из-за смут и прочих бед, которые встретили его по возвращении на родину, я полагаю, что тогда ни Гесиод, ни Гомер, ни какой-либо иной поэт не мог бы превзойти его славой». (21d) «А что это было за сказание, Критий?» – спросил тот. «Оно касалось, – ответил наш дед, – величайшего из деяний, когда-либо совершенных нашим городом, которое заслуживало бы стать и самым известным из всех, но по причине времени и гибели совершивших это деяние рассказ о нем до нас не дошел». «Расскажи с самого начала, – попросил Аминандр, – в чем дело, при каких обстоятельствах и от кого слышал Солон то, что рассказывал как истинную правду?»

(21e) «Есть в Египте, – начал наш дед, – у вершины Дельты, где Нил расходится на отдельные потоки… город… Саис… Покровительница города – некая богиня, которая по-египетски зовется Нейт [11] Нейт. Будучи богиней-хранительницей Саиса, очень космополитичного города, эта богиня впитала признаки многих других божеств, и трудно, если не невозможно, определить её первоначальный облик. Смысл её имени неизвестен. Была выдвинута и отклонена (отклонена, на мой взгляд, несправедливо) гипотеза, что Н(ей)т и А-ф(и)н-а – параллельные метасинтетические формы. Как и Афина, Нейт была воинственной и мудрой богиней, защитницей своей земли от посягательств воды и культурной героиней. Рождение Афины. Прорисовка античного изображения из изданной в Германии в XIX веке книги, посвящённой древнегреческой мифологии Отличие её от Афины было в том, что она рассматривалась как существовавшая «сама по себе, с самого начала» и считалась «матерью богов».

, а по-эллински, как утверждают местные жители, это Афина [12] Афина. Как и большинство других греческих богов, Афина являет нам сочетание очень древних космогонических черт и более поздних качеств культурной героини. В связи с этим может быть интересно отметить, что миф о рождении Афины имеет космический и катастрофический подтекст. Метида («Премудрость»), дочь Океана и Тетис и самое мудрое из всех живущих существ, будь то божественные существа или смертные, была первой женой Зевса, «Сияющего». Зевс по совету Урана и Геи проглотил её, когда та забеременела, дабы предотвратить рождение ею после Афины сына, который свергнул бы Зевса. Через некоторое время Зевс почувствовал страшную головную боль. Гефесту (или Прометею) пришлось разбить череп Зевса топором, чтобы избавить его от боли, после чего возникла Афина, одетая в сияющие доспехи, вооружённая копьём и щитом-эгидой, и издала пронзительный боевой клич, которому в ужасе вторили небо и земля. Это «рождение» произошло на реке Тритон на крайнем западе {92} . Значение имени Афина неизвестно, но я уверен, однако, что оно вовсе не означает «подобная цветку». Скорее всего, оно в конечном счёте происходит от той же этимологической основы, что и «Аттика» – земля, в защите которой её роль была столь велика. Горельеф работы Джотто с изображением Форонея (первая половина XIV века)

: они весьма дружественно расположены к афинянам и притязают на некое родство с последними. Солон рассказывал, что, когда он в своих странствиях прибыл туда, его приняли с большим почетом; (22a) когда же он стал расспрашивать о древних временах самых сведущих среди жрецов, ему пришлось убедиться, что ни сам он, ни вообще кто-либо из эллинов, можно сказать, почти ничего об этих предметах не знает. Однажды, вознамерившись перевести разговор на старые предания, он попробовал рассказать им наши мифы о древнейших событиях – о Форонее [13] Фороней был сыном Инаха («быстротекущий») {93} и Мелии («ясень») {94} . По словам греческого историка Акусилая (V век до н. э.) {95} , в его время произошёл Огигов потоп, и, действительно, имя, которое означает «тот, кто родился после», будет знаковым для героя потопа. Не менее важным являются его происхождение, имена его отца, связанное с характерным аспектом потопа, и его матери, обозначающее материал, из которого был сделан «ковчег» Форонея. После этого наводнения, говорят, он собрал рассеянные остатки человечества и дал ему культуру, а также огонь. Его подопечные должны были быть пеласгами, представителями известного древнейшего племени Греции, и он упоминается в качестве их «первопредка», который, хотя и не рассматривается как автохтон, должен считаться «культурным героем» или «царём». Через своего отца, который был «сыном Океана» («быстротекущий») и Тетис («подательница» или «кормилица») – иными словами, происходил от морских божеств, – он сохранил рудименты предания о потопе. Про Инаха говорили, что он привёл аргивян с гор на равнину после великого потопа и стал их первым царем. Фороней стал царём Аргоса после него. То, что это не согласуется с мифом, упомянутым в первой части настоящей записки, не следует осуждать слишком строго: многие греческие мифы запутаны, потому что, когда многочисленные мелкие группы постепенно объединились в несколько больших племён, их традиции накладывались друг на друга и перемешивались.

, почитаемом за первого человека, о Ниобе [14] Ниоба, дочь Форонея и Лаодики («светящаяся в земле), или, по словам Павсания, Сердо («жадный», олицетворение хтонических сил) {96} . Она понесла от Зевса и стала матерью Аргуса («равнина»), впоследствии преемника Форонея на троне правителя аргивян (см. Примечание 15), а также Пеласга («болотного человека», «глиняного человека» или «морского человека»), который стал «первым человеком» в Аркадии. (По фрагментам других мифов, цитируемым древними авторами параллельно с вышеизложенным преданием, Ниоба была женой Форонея, а по другим – его матерью.) Смысл имени Ниоба неизвестен, но, по словам Макса Мюллера, его можно объяснить примерно как «Снегурочка». Это будет действительно перекликаться с изменением климата после захвата Луны, когда и должна была родиться дочь Форонея. Её имя может означать, что она была первым ребёнком, родившимся в этом регионе после катастрофы. Горельеф работы Джотто с изображением Форонея (первая половина XIV века) Эта Ниоба не совпадает с известной «персонификацией печали» дочерью Тантала и Дионы, супруги Амфионы, который хвастался, что имел больше и лучше, чем дети Лето, и чьи потомки были убиты Аполлоном и Артемидой.

и о том, как Девкалион и Пирра [15]пережили потоп (22b); при этом он пытался вывести родословную их потомков, а также исчислить по количеству поколений сроки, истекшие с тех времен. И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми… Все вы юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. (22c) Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные – из-за огня и воды, а другие, менее значительные, – из-за тысяч других бедствий. Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне [16], сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подвержены более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря; а потому постоянный наш благодетель Нил избавляет нас и от этой беды, разливаясь. (22d) Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов [17]оказываются унесены потоками в море, но в нашей стране вода ни в такое время, ни в какое-либо иное не падает на поля сверху… (23a) По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех, хотя и верно, что во всех землях, где тому не препятствует чрезмерный холод или жар, род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе. (23b) Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых.

Интервал:

Закладка:

![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/569895/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod.webp)