С. Асфатуллин - Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, испр. и доп. издание. Часть II

- Название:Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, испр. и доп. издание. Часть II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449863560

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Асфатуллин - Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, испр. и доп. издание. Часть II краткое содержание

Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, испр. и доп. издание. Часть II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

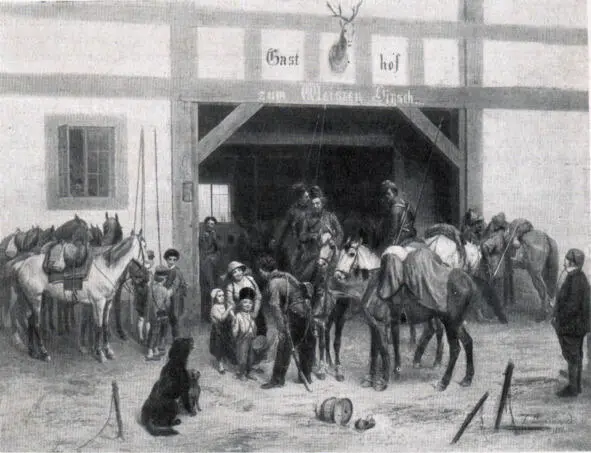

Казаки в Бауцене, в Саксонии в 1813 году. Худ. Виллевальде В. П. 1885 гг.

А один из немецких журналов напечатал в те дни: «Ничего подобного уже целый век не было в Берлине! Хрупкие женщины целовали бородатых казаков и лихо прикладывались к фляжкам с простой водкой, которые им подносились в ответ. Разве кто мог в чём-либо отказать людям, которые отвоевали для нас Отечество и готовы были в дальнейшем жертвовать ради нас своей жизнью. Во многих окнах развевались белые платки и повсюду раздавалось тысячекратное «ура» 52 52 Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече. 2010. С. 239.

.

Однако Наполеон тоже не терял времени даром и сосредоточил свою новую армию в 300 тыс. человек в Тюрингии в районе Эрфурта, планируя начать оттуда контрнаступление. Поэтому теперь Кутузов не торопился переносить боевые действия за Эльбу против основных сил Наполеона. Надо было сначала подчистить тылы. Ведь там оставались крупные гарнизоны осажденных крепостей: Данцига, Торна (Торуни), Модлина и других. Взаимодействуя с вновь собранными основными силами французской армии, они могли быть опасны. Прежде всего было решено овладеть Торном – сильнейшей крепостью на Висле. Начиная с 27 марта (8 апреля) скрытно провели военно – инженерные работы и подтянули осадную артиллерию. Но поняв бесцельность дальнейшего сопротивления, гарнизон Торна 4 (16) апреля капитулировал. Ее принял Барклай де Толли, сменивший в феврале 1813 г. на посту командующего 3-й Западной армией адмирала Чичагова.

Осада Модлина продолжалась вплоть до заключения перемирия в июне 1813 г. На Одере были осаждены крепости Штеттин (18 марта-21 ноября 1813 г.), Кюстрин (9 марта 1813 г. – январь 1814 г.) и Глогау 13 марта 1813 г.-30 марта 1814 г.). В этих осадах участвовали и многие башкирские полки. Часть башкирских конников использовалась для связи между действующими корпусами русской армии или конвоирования пленных. Например, 18 октября 1813 года из дер. Гунтельми Платов рапортовал Барклаю де Толли, что занята «Крепость Кенигсховен, в которой оставлен комендантом Тептярского казачьего полка есаул Сагетов с пятнадцатью человеками казаков» 53 53 Усманов А. Н. «Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года» // Ватандаш. 2012. №3. С.70 / Донское казачество в Отечественной войне 1812 года. М. Госполитиздат. 1942. С. 44.

.

Освобождаемые народы Европы с ликованием встречали российские войска. Знакомый нам подпоручик Александр Щербинин пишет: «10-го апреля. В Бауцене ожидала нас торжественная встреча искренних добрых жителей. На полмили от городу нашли мы их уже собранными, ожидающими прибытия государя. Не менее того оказывают они всякому русскому, скромно меж них проезжающему, те ласки, каковых владетели за золото и почести купить не могут. Часто при проезде моём, сопровождаемый одним козаком, кричали жители ура, бросали верх шляпы, били в барабаны и на трубах играли. Из каждого окна выглядывает искреннее лицо, на котором радость написана. Это случалось со многими товарищами моими. Вечером был город иллюминирован с необыкновенной расточительностью и вкусом. Каждый дом горел бесчисленным множеством разноцветных огней. Окна увиты были гирляндами, а на балконах горели транспаранты. 12 апреля вступила Главная армия в Дрезден, сопровождаемая государем и величеством русского имени. Торжество сего дня было единственное» 54 54 Щербинин А. А. Военный журнал 1813 года. «1812 год. Военные дневники». М., 1990. С. 266—267.

.

Русский язык, как и часто используемые другие, живой организм. То есть, под влиянием новых явлений жизни, значения прежних слов зачастую меняются. Это создаёт определённые проблемы для историков. Но рассказывая о событиях 200-летней давности для живущих сегодня, надо всё же использовать слова и термины с тем смыслом, какие вкладывают в них твои современники. Слово «поход» вплоть до ХХ века имело только военное значение. Поэтому участники освобождения Европы использовали именно его. (Появившиеся в Х1Х в. поездки богатых людей по Африке или Азии именовались путешествиями, а организованные при помощи государств дальние поездки назывались экспедициями). В ХХ веке в СССР широко распространились туристические походы и слово «поход» стало ассоциироваться именно с туризмом. Но из-за существования «железного занавеса» туристических походов за границу просто не могло быть. Поэтому в советской историографии обо всех этих крупных событиях продолжали использовать скромный термин самих участников «Заграничный поход 1813 – 1814 годов». Но времена-то изменились, теперь любой не бедный россиянин может оформить Шенгенскую визу и отправиться по странам Европы, что многие и делают. То есть слово «поход» совсем перестало нести тот военный смысл, который вкладывали в него участники событий 1813—1814 годов. Между тем, количество участников, огромные потери сторон, всеевропейский географический масштаб происходящего тогда и, наконец, неподдельная радость освобождённых народов, дают право и, даже требуют, ныне называть всё это, не иначе, как «Освобождение Европы в 1813 – 1814 годах». Чтобы не складывалось облегчённого представления, что наши предки просто сходили в заграничный туристический поход с ранцами вместо рюкзаков и живыми, невредимыми вернулись домой.

В новой сложившейся обстановке первоочередной задачей для Кутузова стало сосредоточение основных сил российской армии на направлении предполагаемого главного удара Наполеона. Исходя из тщательной оценки обстановки и вероятных намерений противника, таковым было признано Лейпцигско – Эрфуртское. Поэтому он решил сосредоточить главные силы армии в районе Лейпциг – Люцен – Альтенбург. Время показало, что он не ошибся. Но заканчивали сосредоточение войск за Эльбой уже без него. Потому – что Кутузов М. И. довел победоносные русские, а с марта 1813 г. и союзные с ними прусские войска до Эльбы, и даже успел создать плацдармы за ней, но 16 (28) апреля в силезском городке Бунцлау умер, умер прямо в Освободительном походе. Сказались чрезмерное перенапряжение сил, неимоверно большой масштаб деятельности и полная лишений походная жизнь. К этому времени он стал настолько популярен в освобождаемых странах Европы, что жители г. Бунцлау, где он умер, воздвигли ему памятник. На нем выбито: «До сих мест довел князь Кутузов – Смоленский победоносные российские войска, но здесь положила смерть предел славным дням его. Он спас отечество свое, он открыл путь к избавлению народов, да будет благословенна память героя» 55 55 М. И. Кутузов. Сборник документов. Т.5. М. 1956. С.571.

. Ныне это город Болеславец на юго – западе Польши.

Интервал:

Закладка: