Анатолий Петряшин - От Мурома до Свияжска. Военный поход Ивана Грозного в 1552 году на Казань

- Название:От Мурома до Свияжска. Военный поход Ивана Грозного в 1552 году на Казань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449861900

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Петряшин - От Мурома до Свияжска. Военный поход Ивана Грозного в 1552 году на Казань краткое содержание

От Мурома до Свияжска. Военный поход Ивана Грозного в 1552 году на Казань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все как будто забыли про большую дорогу. О ней прямо сообщает участник взятия Казани князь Курбский. Он капризно и с обидой сообщает нам, что якобы царь, отправившись сам на судах от Казани вверх по Волге к Нижнему Новгороду, послал конницу «…не по той доброй дороге , по которой сам шёл к Казани, а вдоль Волги скверными тропами…». Здесь очень ясное указание. Грозный шёл по хорошей – доброй дороге. А добрая и лучшая дорога здесь «Царская Сакма». И если опираться не только на цветистые и легковесные былинные байки, хотя и они тоже важны и нужны, а на строки из летописи «Казанской истории», говорящие о местах стоянок, сообщение Курбского и маршрут по которому проходила Сакма, то план движения царя к Казани будет принимать более чёткие очертания.

В настоящее время техника шагнула далеко вперёд. Географические карты корректируются прямо из космоса. Уважаемый господин инженер – генерал-лейтенант Шуберт, по картам которого работали дореволюционные исследователи этого события, и мечтать о таком не мог. Конечно же, были неточности в картах, и как следствие разногласия в названии поселений. Однако, те названия поселений которые сообщаются в древней летописи существуют и по ныне.

Ил.3. Село Саваслейка, Михайло-Архангельский храм.

3. город «Поль»

И так, Первый стан « Поиде за р. Оку на Саконский лес. И того дни ночевал в лесу на реке на Велетьме и от города Поль 30 вёрст». (3) Ил.3. Исследуем путь по современной пятикилометровой карте Нижегородской области. Река Велетьма пересекает современную большую дорогу Арзамас – Муром, она же, по моему мнению, древняя Сакма. На перекрёстке реки и дороги находится деревня Саваслейка. От Мурома всего 10 километров. Это и понятно, в первый день пройдено небольшое расстояние: переправа через большую реку заняла много времени, начало похода – необходимо вработаться.

«…и от города Поль 30 вёрст…» Эту фразу некоторые исследователи как-то невнятно объясняют или вообще пропускают. Однако, как мне кажется, она очень важна для объяснения одной из целей именно пешего похода царя. 30 вёрст не оглядываясь назад, тогда нужно смотреть вперёд. Разговорим три ключевых слова – «верста», «город» и «Поль».

«Верста, русская мера длины, равная 500 саженям (1,0668 км), до 18 века существовала межевая верста (1000 саженей; 2,1336 км), употреблявшаяся для межевания и определения расстояний между населёнными пунктами». (4) Таким образом измеряя расстояние межевой верстой, от деревни Саваслейка вперёд по пути движения войска, мы имеем протяжённость дороги в современном исчислении (2.1336х30= 64 км.).

Город – городище, огороженное и значит укреплённое место для безопасного проживания, защиты прилегающей местности или участка важной дороги. Все эти определения подходят к упоминаемому в летописи Сконскому городищу тем более, что и количество километров примерно совпадает с летописными цифрами. До современного села Саконы от Саваслейки по Сакме и современной большой дороге 57,5 километров. Ил.4.

«Поль» – это слово вполне можно отнести к названию Саконского городища. Город на заливных лугах левого берега реки Тёша, на поле, в поле, польский.

Полис – так по-гречески звучит слово город.

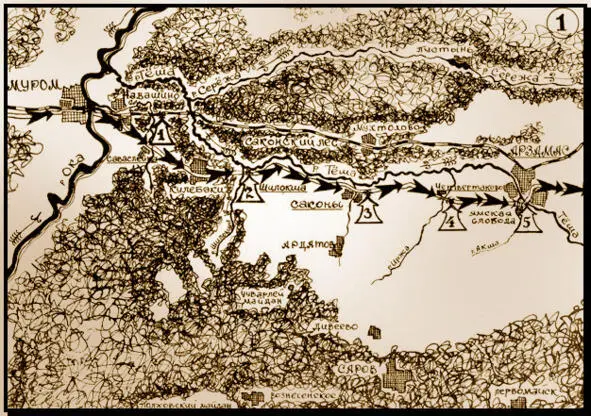

Ил.4. Первая часть карты похода.

«А другой (второй А.П.) стан на Шилокше». По большой дороге, во второй день 27,5 км. до современной деревни Шилокши, стоящей на одноимённой реке при впадении её в рекуТёшу. Ил.8.

Ил.5. Село Шилокша. Архангельский храм.

«А третий стан под Саконским городищем».От Шилокши до Саконразогнались, поспешают уже 30 километров, никуда не сворачивая по той же большой дороге. Ил.6.

Сообщения о городище разных исследователей противоречивы. Так арзамасский археолог исследователь древней мордовской культуры В. Н. Мартьянов утверждает, что археологический объект «Саконы II» является ярким представителем мордовского городища-тверди (крепости А.П.) «Мордвы Пургасовой».Правда и его смущает местоположение этого городища. «Тверди располагались, как правило, вдали от больших рек, в вершинах мелких оврагов. Площадь их – от 0,3 га. до 4,0 га. Многие из них до сих пор находятся в лесу. Из семи известных городищ только одно (Саконы II) находится на правом берегу р. Тёша. На большей части из них – небольшой культурный слой (или отсутствует совсем), что может свидетельствовать о коротких сроках проживания на них. Все рассматриваемые нами городища-тверди построены не ранее рубежа I – II тысячелетий до н. э. Мощные оборонительные сооружения свидетельствуют о назначении городищ: укрывать жителей от набегов. Окружающие их болота, густой лес были серьёзной преградой на пути княжеских дружин». (5)

Ил.6. Село Саконы

Здесь надо пояснить. В этой местности в современном большом селе Саконы и его окрестностях существовало два городища: Саконы-I и Саконы-II. В самом селе небольшое городище с сохранившимися хорошо видимыми валами крепости треугольной в плане, размером примерно 65 на 73 на 86 метров. И в окрестностях села, направлением на север через реку Тёшу, в 2-х км. располагалось второе городище, которое было в несколько раз больше первого. Так вот речь идёт о первом городище Саконы – I, которое расположено в самом селе уже на левом берегу реки Тёша.

Проще говоря, эти «мощные оборонительные сооружения», как пишет В.Н.Мартьянов, мордовские крепостицы – частокол или срубы в столбы с набольшим рвом на 30—40 сотках, являлись схронами в дремучем лесу. Основной их защитной функцией было спрятаться получше. Поэтому Саконское городище, расположенное в поле на виду, на берегу реки, перекрывая большую торговую дорогу, как-то выпадает из видового ряда мордовских городищ в наших краях.

А вот что об этом городище сообщает нам исследователь Нижегородских татар А.М.Орлов. «Одним из первых татарских объектов, обнаруженных во время похода в пределах Нижегородского края было татарское селение Саконы, … – Саконское городище возникло задолго до похода (Ивана IV Грозного на Казань А.П). По всей вероятности, оно возведено татарами – выходцами из Чеготайского (Джагатайского) улуса в конце XIII в. Они поселились в пределах современного Ардатовского района. Городище в Саконах служило резиденцией владетельных князей. Подле него находился единственный в крае каменный курган, воздвигаемый обычно для кипчакских вождей. … Не случайно, здесь находился таможенный пост на старинной торговой дороге, связывающий русские земли с Булгарией и степными городами. В связи с установлением контроля со стороны Казанского ханства дорога в 1498 г. была закрыта. (6) В своей книге «Нижегородские татары» А.М.Орлов обычно делает сноски после таких смелых и амбициозных заявлений в тексте, здесь же после этих строк про Саконы они отсутствуют. Откуда сведения про «резиденцию», «таможенный пост», «контроль Казанского ханства», «1498 г.» и, наконец про «каменный курган кипчакского вождя». Что – это домыслы и легковесные умозаключения исследователя, основанные на былинах и фольклоре? Где доказательства? Владимир Николаевич Мартьянов, упорный археолог, практически и тщательно исследующий эту территорию, видит так сказать, на два метра под землю, однако, он в своих отчётах ни чего не сообщает о каменном кургане, да ещё и кипчакского вождя на месте Саконского городища.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)