Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Название:Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток краткое содержание

Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Археологи установили, что городское поселение на месте современного Иерихона просуществовало не менее двух тысяч лет. Лишь во второй половине 7 тыс. до Р.Х. оно постепенно пришло в упадок и по неизвестным пока причинам оказалось заброшено. Возможно, закат города стал следствием какой-то трагедии. Но если даже это так, она носила местный, локальный характер. Другие земледельческие поселения, раскопанные археологами в различных частях страны, продолжали процветать и развиваться.

Интерлюдия 7. Распад древнейших праязыковых общностей

Численный рост человеческой популяции в неолите заметно ускорился. Заселялись новые области, и этот процесс сопровождался распадом древнейших праязыков. В 10–8 тыс. до Р.Х. распадается афразийский праязык. В связи с постепенным высыханием Сахары часть афразийских племен двинулось на восток в долину Нила, Аравию и Переднюю Азию. Те из них, что расселились в долине Нила, дали начало древним египтянам, а те, что заселили Аравию, стали носителями прасемитского языка. Другие племена двинулись на север и запад, достигнув Средиземноморского и Атлантического побережья. Они стали носителями прабербероливийского языка. Наконец, часть афразийцев ушла на юг (в окрестности озера Чад) и юго-восток (в Эфиопию). Они стали носителями прачадского, пракушитского и праомотского языков.

Сходный процессы протекали в других областях Земного шара. Как уже говорилось, обширнейший ареал расселения имели представители австралоидной расы, говорившие на древнем прааустрическом языке. В 7 тыс. до Р.Х. из этой языковой общности выделяются носители праавстроазиатского языка, составлявшие тогда основную часть населения Индостана и значительную часть населения Индокитая (в том числе, к ним относились предки кхмеров). В 5 тыс. до Р.Х. прааустратическая общность окончательно распалась. Из нее выделяются носители праавстронезийского языка (будущее население Тайваня, Индонезии, Филиппин, Малайзии, Океании и Мадагаскара), прадунтайского (Индокитай и Южный Китай) и прамяо-яо языков (Китай).

В 11 тыс. до Р.Х. от ностратической языковой общности отделились носители пракартвельского и прадравитского языков. Пракартвелы в конце концов обосновались в Закавказье (в более позднюю эпоху они дали начало грузинам, мегрелам, лазам и сванам). Прадравиды, по-видимому, изначально проживали на территории Ирана. Потом они продвинулись в долину Инда и на территорию Индостана, где смешались с первоначальным австралоидным населением (именно им современные дравиды обязаны темным цветом кожи).

В 10 тыс. до Р.Х. ностратическая языковая общность распалась на праиндоевропейскую и урало-алтайскую группы. В 9 тыс. до Р.Х. распалось урало-алтайское единство. Прародина уральцев, возможно, находилась между нижней Обью и Уральскими горами, где в тот период были благоприятные климатические условия. Уральцы обитали там с 5 по 3 тыс. до Р.Х. Прародину алтайцев локализуют в районе современного Алтая. Праалтайский язык просуществовал до 5 тыс. до Р.Х., когда из него выделяются три самостоятельные ветви: тюрко-монгольская (распавшуюся в сер. 4 тыс. до Р.Х. на тюркскую и монгольскую ветви) тунгусо-манчжурская и японо-корейская (распавшаяся в сер. 3 тыс. до Р.Х. на корейскую и японо-рюкюскую ветви). Примерно в то же время прауральский язык распадается на финно-угорскую и самодийскую ветви (в конце 1 тыс. до Р.Х. прасамодийский язык распался на ненецкий, энцский, нганасанский и некоторые другие). Полагают, что к праурало-алтайскому языку был близок праэскимосско-алеутский язык, который распался в 4 тыс. до Р.Х. на праэскимосский и праалеутский.

В 9 тыс. до Р.Х. распался сино-кавказский праязык. Его носители широко расселились по всей Евразии. Есть основания полагать, что к сино-кавказскому праязыку восходят языки многих древних народов Малой Азии и Европы, где они предшествовали индоевропейцам. Прежде всего в этой связи называют хаттский язык, на котором говорили предшественники хеттов и тирренский – язык древнейших племен западного и юго-западного побережья Малой Азии (на этом языке говорили, в частности, этруски). К тирренцам были близки пеласги, заселявшие до приходя греков и италиков многие районы Балканского и Апеннинского полуостровов. По-видимому, к сино-кавказскому праязыку восходит и язык иберов, владевших до прихода кельтов Пиренейским полуостровом, а также родственных им пиктов, населявших Шотландию. Значительная часть прасинокавказцев осела в районе Кавказа (носители прасеверокавказского языка – предки современных абхазцев, адыгейцев, чеченцев и дагестанцев), часть расселилась в Закавказье, на севере Месопотамии и на юго-востоке Малой Азии (древние носители кутийского, хурритского и урартских языков), часть двинулась на север – в бассейн Енисея (носители праенисейского языка, не позже 3 тыс. до Р.Х. родственные им племена на-дене проникли на Аляску и на территорию современной северо-восточной Канады). Самая многочисленная группа носителей сино-кавказского праязыка – сино-тибетцы – заселили Тибет и Китай, вытеснив оттуда древних австронезийцев (которые расселились после этого по островам Тихого океана). В 5 тыс. до Р.Х. сино-тибетский язык распался на пракитайский и пратибето-бирманский.

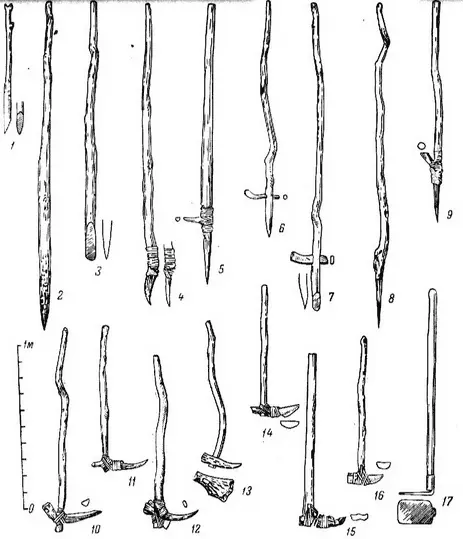

Интерлюдия 8. Мотыга

С древнейших времен одним из основных занятий человека было собирательство. Под этим словом современные ученые подразумевают сбор съедобных семян, орехов, фруктов, корней, личинок, яиц и т. п. Основным орудием при собирательстве была толстая палка-копалка, один конец которой был заострен и обожжен на огне для прочности. Но уже в очень древние времена наряду с ней стала употребляться палка с поперечным сучком, более удобная для копания земли. В этом орудии уже можно видеть прообраз мотыги. Позже рабочую часть такой палки стали делать из рога или кости. Наконец появились каменные мотыги, насаженные на деревянную ручку. Этим орудием можно было вскапывать землю, переворачивать ее и разбивать комья. Когда люди перешли к культурному возделыванию растений, мотыга на протяжении нескольких тысячелетий оставалась главным сельскохозяйственным инструментом земледельца.

Палки-копалки и мотыги

Интерлюдия 9. Пиление, сверление и шлифовка камня

По мере усложнения хозяйственной деятельности человека, он стал испытывать нужду в более совершенных инструментах с тщательно отделанными лезвиями. Изготовление их требовало новых приемов в обработке камня. Около восьми тысяч лет назад люди освоили технику пиления, сверления и шлифовки. Эти открытия были настолько важны, что эту эпоху называют неолитической революцией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: