Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Название:Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082532-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

В этой книге оживают страницы отечественной истории XV–XVI веков – как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты – новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения. Почему первоначальные успехи сменились поражениями?

Что во «втором» русском государстве изначально было – или со временем стало – причиной подобной непрочности? Третий том проекта «История Российского государства» продолжает разговор об истории Отечества с читателем, который предпочитает увлекательную манеру повествования, но стремится изучать факты, а не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно.

Эта версия книги подготовлена специально для чтения на iPad.

Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова (адаптирована под iPad) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Диапазон мнений о характере и натуре Ивана III у историков весьма широк – от восторженного до обличающего, в зависимости от того, нравится этот государь автору или нет. В его деяниях безусловно можно найти основания и для восторгов, и для обличений.

Наглядный пример такой противоречивости можно, например, встретить у Н. Костомарова, который в одном месте пишет: «Он не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами», а через несколько абзацев: «Решительный и смелый, он был до крайности осторожен там, где возможно было какое-нибудь противодействие его предприятиям».

Попробуем реконструировать личность Ивана III сами, руководствуясь не чьими-то оценками, а установленными фактами и правдоподобными предположениями.

Не вызывает сомнений, что важную роль в формировании личных качеств Ивана сыграли впечатления детства, полного потрясений, опасностей и резких перемен.

В жизни мальчика было очень много страшного: страх перед татарами, взявшими в плен отца; страх перед жестоким Шемякой, приказавшим выколоть отцу глаза; страх перед изменниками-боярами; страх перед ненадежными родственниками; да и грозная бабушка Софья Витовтовна, которой боялся сам Шемяка, наверняка внушала домашним трепет.

Главный урок, извлеченный Иваном из этих ранних переживаний и из трагического опыта его беспечного родителя, заключался в том, что государь должен быть очень осторожен, никогда не идти напролом и всячески избегать личного риска.

Итак, первая, коренная черта этого характера – осторожная расчетливость. Уже в юности Иван, по выражению Карамзина, «изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную: ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности, и несправедливости, уважая общее мнение и правила века». Обстоятельность, терпеливость, настойчивость и последовательность в достижении поставленной цели обеспечивали Ивану III успех почти во всех делах, за которые он брался.

В этой стратегической установке проявлялась самая сильная и позитивная сторона самодержавной монархии как политической системы. Самодержец Иван III мыслил масштабами не своей земной жизни, а целой династии, поэтому он мог строить дальние планы, завершить которые предстояло его преемникам – как, например, произошло с присоединением Псковщины: аннексию этого важного региона государь неторопливо подготавливал десятилетиями, а завершилось дело уже при его сыне Василии. Ближайшие соседи и вечные соперники, польские короли, не обладавшие абсолютной властью и каждый раз избиравшиеся на трон, подобной роскоши позволить себе не могли и дальних планов обычно не вынашивали.

Напрямую с осторожностью связана другая черта, присущая Ивану Васильевичу, – небоевитость, которую некоторые современники и многие историки оценивали как трусость. Уже говорилось, что первый свой военный поход княжич-соправитель возглавил еще двенадцатилетним, но то была воля отца. Став полновластным государем, Иван в боевых действиях предпочитал не участвовать и лично вел войско лишь в такие походы, когда капитуляция противника была гарантирована.

Портрет Ивана III Васильевича из «Царского титулярника»

Серьезный урон репутации великого князя нанес поспешный отъезд из армии в 1480 году, когда на Русь двигалась рать ордынского хана Ахмата (об этом эпизоде пойдет речь в «татарской» главе). Бросив войско на сына и воевод, государь уехал в Москву, где его публично обозвал «бегуном» архиепископ Вассиан, сказавший (цитирую по Соловьеву): «Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бившись с ними; зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный; а без року смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю; дай мне, старику, войско в руки, увидишь, уклоню ли я лицо свое перед татарами!» Зароптали и москвичи. Великому князю пришлось вернуться к войску, но до конца противостояния он держался на безопасном расстоянии от боев.

Вряд ли это была трусость – скорее, типичная для Ивана рассудительность. Он знал, что воеводы ведают военную науку лучше, чем он, а главное, не желал из-за какой-нибудь несчастливой случайности повторить судьбу отца, тем самым погубив великое дело, которое замыслил. Государь любил действовать наверняка. Австриец Сигизмунд фон Герберштейн, на которого я в этом томе еще не раз буду ссылаться, пишет: «Он обыкновенно никогда сам не присутствовал в сражении и однако ж всегда одерживал победу».

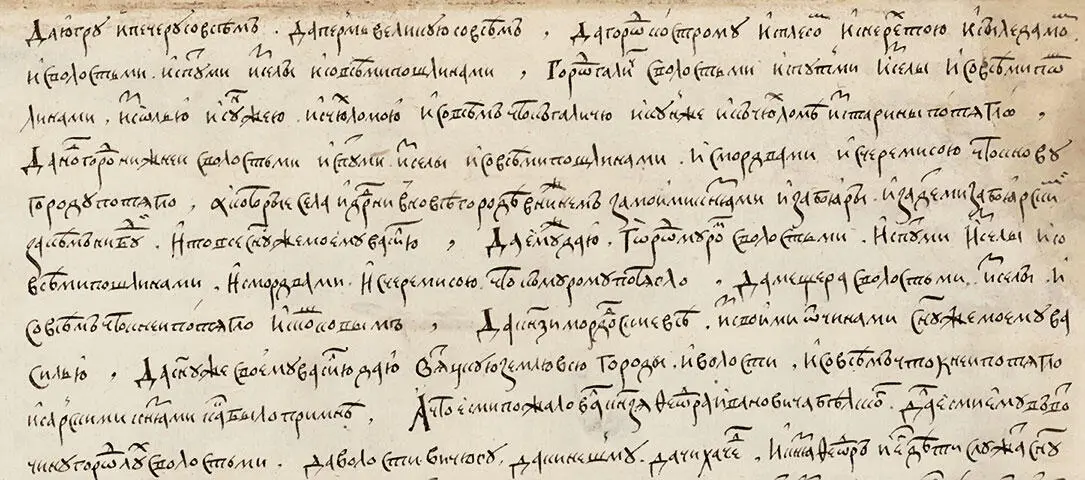

С рассудительностью связано другое качество, в высшей степени свойственное Ивану III – практичность, хозяйственность, рачительность. Это была натура очень приземленная. Проявляя набожность и благочестие на словах, истово отстаивая интересы православия, возводя пышные храмы (не столько для Бога, сколько ради демонстрации собственного величия), государь относился к религиозным вопросам сугубо прагматически. Это проявилось и в его церковной политике, о которой мы еще поговорим, и в терпимости к иноверцам, и в легкости, с которой он выдал свою дочь за католика, и даже в последней воле – Духовной. В самом начале завещания, почти скороговоркой проговорив обязательную формулу («Во имя святыя и живоначальныя Троица: Отца и Сына и Святого Духа, и по благословению отца нашего Симона Митрополита всеа Руссии. Се яз многогрешный и худый раб Божий Иоанн, при своем животе, в своем смысле, пишу сию грамоту душевную»), далее, очень деловито и дотошно он делит имущество: «…а сын мой Андрей дает со всего удела со всего, и с Старицы, и с Холмских вотчины с Холму, и с Нового города, и с Олешни, и с Синие, и синых волостей с Тверских, что ему дано, сорок рублев с аполтиною и полчетверты денги… А сыну моему, князю Ивану: пояс золот татаур, да два ковша золоты по две гривенки». Великокняжеские завещания всегда подробны в хозяйственных распоряжениях, но все же не до «полчетверты денги». Такая обстоятельность перед лицом смерти, пожалуй, даже вызывает почтение: управляющий вотчиной под названием «Русь» сдает хозяйство и заботится, чтобы оно поддерживалось в порядке.

Страница из завещания Ивана III

Оборотной стороной рачительности была скупость – наследственная болезнь потомков прижимистого Калиты. Даже удивительно, как это в Иване III масштабность задач уживалась с патологической мелочностью. Он был несметно богат, много богаче всех своих предшественников – доходы из новых земель шли в казну потоком; перечень сокровищ в Духовной («лалов, яхонтов, других каменьев, жемчугу, саженья всякого, поясов, цепей золотых, сосудов золотых, серебряных и каменных, золота, серебра, соболей» и прочей «рухляди») нескончаем. Но при этом известно, что, выдавая иностранным послам положенную по протоколу провизию, государь требовал шкуру от съеденных баранов отдавать обратно. В 1504 году, когда в Москву явился посол императора Максимилиана с просьбой прислать для охоты белых кречетов, которыми славилась Русь, Иван Васильевич поскряжничал, хотя был очень заинтересован в хороших отношениях с Веной – дал только одного белого кречета и подсунул четырех красных, менее ценных, а посланника одарил такой плохой шубой, что тот даже обиделся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: