Александр Кондратов - Века и воды

- Название:Века и воды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Детская литература»

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Века и воды краткое содержание

В книге рассказывается о подводной археологии, науке занимающейся затонувшими городами, поселениями, кораблями на дне озер, морей и океанов. Юные читатели узнают об истории подводной археологии, методах раскопок под водой, о перспективах развития этой науки.

Века и воды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже первые ученые, описывая Ольвию, отмечали, что воды лимана затопили часть Нижнего города. Вот что писал академик П. И. Кеппен еще в начале прошлого века: «Самая пристань без сомнения находилась не в крепости, а вне оной. Жители здешние утверждают, будто бы в верховую погоду, а особливо при северо-западном ветре, когда вода отступает от берега, видим бывает еще мост, у коего некогда приставали корабли; они прибавляют к сему и то, будто бы пристань сия некогда для прочности залита была свинцом».

В середине прошлого века граф А. С. Уваров задался благородной но малоосуществимой целью: за один полевой сезон снять план со всех крупных археологических памятников от устья Дуная до Кавказского побережья (памятников этих оказалось несколько сотен!). Верхний город Ольвии Уваров считал акрополем, а Нижний — «народной» или «главной» площадью. «Волны, беспрепятственно теперь подмывая берег, обрушивают его и постепенно суживают площадь. Оттого нам кажется удивительным, что главная площадь такого большого города могла занимать столь узкое пространство. В древние времена площадь простиралась по крайней мере на десять сажен далее в лиман», — писал Уваров в своем «Исследовании о древностях Южной России и берегов Черного моря».

Уваров полагал, что «ольвийцы, желая воспрепятствовать обрушиванию берега и намереваясь сделать тут удобную пристань, укрепили берег каменною постройкою, следы которой дошли и до нас». Это покрытые водой плиты, что лежат в десяти саженях от берега, и бывают видны, когда сильный ветер сгоняет воду лимана. В древние времена, писал Уваров, с высокого берега Верхнего города спускалась каменная лестница — прямо к пристани Ольвии, длиной в двести метров, сложенной из больших плит, а «связанных между собою железными скобами, припаянными свинцом».

Чаша с изображением Пелея и Ахилла, найденная в Ольвии в 1899 году.

С Уваровым согласился Ф. К. Брун, посетивший Ольвию в 1862 году. В метрах сорока от берега, при продолжительном северо-западном ветре «заметны большие плиты довольно твердого известнякового камня, связанные между собой железными скобами, припаянными свинцом», пишет Брун и добавляет, что лично ему «посчастливилось видеть в этом месте, обыкновенно покрытом волнами, кроме других кусков разного рода камней, несколько стесанных кусков известкового камня в полтора аршина длины и пол-аршина ширины, принадлежащих, вероятно, ступеням лестницы, которая спускалась с высокого берега к реке».

В начале нашего века детальные раскопки города провел Б. В. Фармаковский, которого справедливо называют «родоначальником» Ольвии, то есть ее подлинно-научного изучения. Раскапывая Нижний город, Фармаковский пришел к выводу, что значительная часть его погребена водами лимана. Его внимание, конечно, привлекли руины, находящиеся под водой неподалеку от берега. Но, в отличие от Кеппена и других исследователей Ольвии, Фармаковский не считал их остатками пристани или величественной каменной лестницы, соединявшей Верхний и Нижний город. По его мнению, это руины-развалины оборонительных стен Ольвии.

«Остатки стен города, которые, судя по надписям, здесь, у р. Буга, несомненно, должны были быть, находятся, очевидно, уже под водой, — писал он. — Очень может быть, что то грандиозное сооружение, которое находится под водою сажен на 10 от берега у южной части прибрежной Ольвии и которое было отмечено уже графом А. С. Уваровым и другими исследователями, представляет именно остатки прибрежных стен Ольвии, защищавших ее порт».

«Счастливую» Ольвию охраняли мощные оборонительные стены. Однако они не спасли город от нашествия гетов. После разгрома город возродился, но теперь его размеры стали меньше. Ольвийцы возвели новую стену, ограничивающую город с северной стороны — стена эта была открыта украинскими археологами в середине 30-х годов н. в. Начиналась она в Верхнем городе, спускалась в Нижний и… упиралась прямо в лиман. Если же продолжить линию от этой стены на восток, то она пройдет почти по центру затопленного сооружения. Того самого, что лежит в десятке саженей от берега и которое именовалось Фармаковским развалинами оборонительной степы, а остальными исследователями Ольвии, начиная с академика Кеппена, — «пристанью»!

Голова бога из Ольвии. (Середина V века до н. э.).

Голова бородатого бога из Ольвии (IV век до н. э.).

Первый поиск

Экспедиция украинских археологов, во главе которой стоя, член-корреспондент Академии наук УССР Л. М. Славин, работала в Нижнем городе два сезона — в 1935 и 1936 годах. А сентябре следующего года здесь провел подводно-археологические исследования профессор Р. А. Орбели.

«Первые работы в Ольвии подтвердили наше мнение о том что Нижний город ополз. Не осел, а ополз! Оползла с ним и на бережная, — писал Орбели. — Предполагаемая квадратура набережной — 11 100 м²… Для исследования территории причала, а также внутренней части сооружения необходим грунтосос».

Однако раскопки с помощью грунтососа проведены не были. Погод, стояла штормовая, на дно спускались водолазы, а не профессиональны археологи (ведь акваланг еще не был изобретен). Да и время работ! экспедиции было крайне ограничено — всего-навсего два дня! Неудивительно, что многие выводы Орбели оказались впоследствии слишком поспешными.

Женский портрет, найденный в Ольвии, (I век до н. э.).

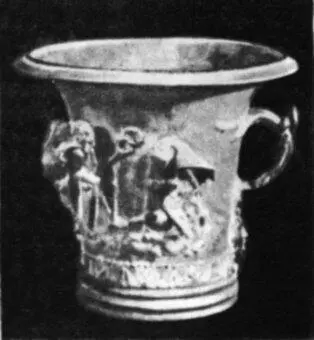

Сосуд с изображением суда Париса (I век до н. э), найденный крестьянином весной 1891 года в склепе близ села Тарутино (древняя Ольвия).

Около четырех десятилетий вел раскопки Ольвии Александр Николаевич Карасев. В октябре 1946 года северо-западные ветры были как никогда сильны. Они согнали воды лимана, и тогда обнажились крупные каменные блоки, лежавшие в десяти саженях от берега. Кара сев сфотографировал их. И пришел к выводу, что территория Нижней города в древности занимала большее пространство. «Линию городских стен вдоль берега, построенную в III веке до н. э., надо предположительно отнести на край береговой мели, до линии, находящейся под водой «пристани», — писал он.

Слово «пристань» Карасев взял в кавычки: ведь он считал, что руины под водой — это обломки приморской городской стены, построенной еще до нашествия гетов. По его мнению, в древности правый берег Бугского лимана проходил на полкилометра далее на восток, чем ныне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: