Александр Кондратов - Атлантиды пяти океанов

- Название:Атлантиды пяти океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1987

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Атлантиды пяти океанов краткое содержание

Это вторая часть трилогии о «новых атлантидах» — о загадках пяти океанов планеты: Тихого, Индийского, Южного, Атлантического, Северного Ледовитого. Существовал ли в Тихом океане затонувший материк Пацифида? Соединялись ли Южная Америка и Австралия «мостами» суши с Антарктидой или же эти материки некогда образовывали вместе с Индией и Африкой единый сверхматерик Гондвану? Была ли Лемурия — «Атлантида Индийского океана»? Не было ли на месте нынешнего Северного Ледовитого океана «ледяной Атлантиды» — Арктиды, связывающей Азию и Америку? Таков круг вопросов, затрагиваемых в новой книге А. М. Кондратова.

Для широкого круга читателей.

Атлантиды пяти океанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свидетельства земли и океана?

Как видите, в пользу гипотезы об «индоокеанской атлантиде» говорит множество данных, добытых самыми различными науками: зоогеографией и историей географических «открытий, лингвистикой и антропологией и т. д. Однако все эти данные, какими бы они ни казались убедительными, сколь бы ни были достоверно установлены факты, на которые мы ссылались, все-таки нельзя считать прямыми доказательствами существования и гибели Лемурии. Прямые же доказательства должны находиться там, где им и надлежит быть, — на дне Индийского океана. Только науки о Земле, в первую очередь морская геология (и, разумеется, подводная археология), могут окончательно подтвердить — или опровергнуть — гипотезу об «атлантиде Индийского океана».

Плавания в Индийском океане начались очень давно: суда протоиндийцев и шумеров, египтян и арабов, греков и персов, финикиян и римлян, дравидийских народов, населявших берега южной Индии задолго до нашей эры, бороздили его воды. Очень давно началось и изучение рельефа дна океана: измерение глубин вблизи многочисленных городов и гаваней, портов и пристаней Индии и Восточной Африки, Аравии и Персии, Шри-Ланки и коралловых Мальдивских островов. Но промеры лоцманов и мореходов охватывали лишь материковые и островные отмели. Большие глубины Индийского океана вплоть до середины прошлого столетия оставались практически не изученными. Более того: и в середине нашего столетия известный океанолог Роджер Ревелл мог справедливо заметить, что поверхность Луны нам известна лучше, чем дно Индийского океана. Однако в шестидесятых годах был сделан решающий шаг в изучении этого океана, омывающего Африку, Азию, Австралию и Антарктиду и с древнейших времен бывшего «морем мира», по которому шел обмен товарами, культурными ценностями — и знаниями.

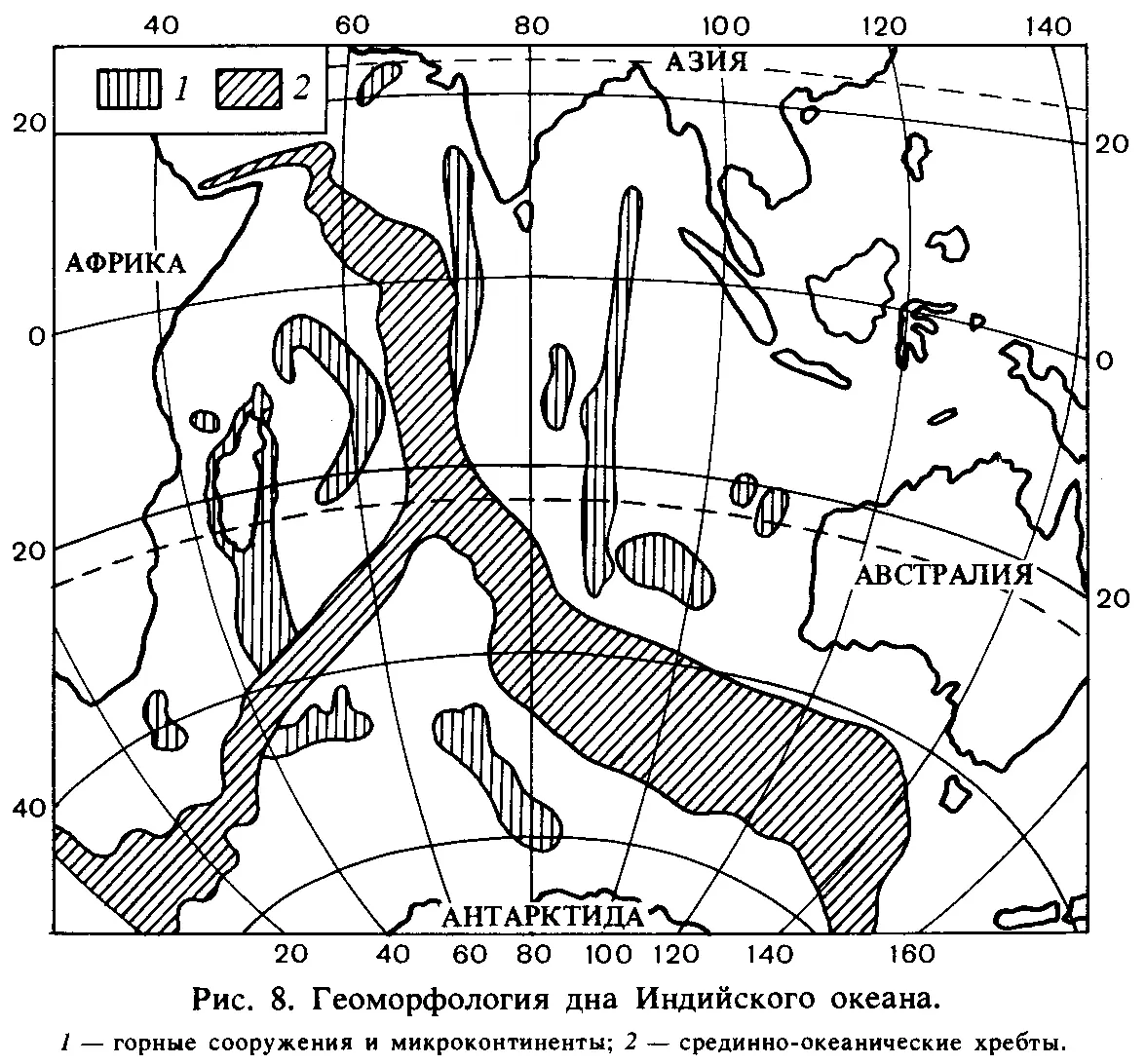

Рис. 8. Геоморфология дна Индийского океана.

1 — горные сооружения и микроконтиненты; 2 — срединно-океанические хребты.

После того как успешно завершился МГГ — Международный географический год — организация ЮНЕСКО предложила провести международные исследования Индийского океана. С 1960 по 1965 год продолжались работы Международной индоокеанской экспедиции, участие в которой приняло около двух десятков стран. А когда эти работы были официально завершены, исследования Индийского океана продолжили как страны, расположенные на его берегах (Индия, Австралия, Пакистан, ЮАР и другие), так и находящиеся вдали от него.

Во всех направлениях, от Аравии до Антарктиды, от Африки до Австралии, пересекли Индийский океан галсы океанографических судов. С помощью эхограмм были составлены карты рельефа дна, проведены сейсмические исследования методом преломленных волн, исследования теплового потока в океане, аэромагнитная съемка с самолетов и морская съемка буксируемыми протонными магнитометрами, подводное фотографирование, измерения силы тяжести с помощью судовых маятниковых гравиметров. Были взяты пробы донных осадков, на дне океана пробурены десятки скважин с колонками грунта. Все это колоссально расширило наши знания об Индийском океане, его подводном рельефе и его истории — во всяком случае, его истории на протяжении последних 150–200 миллионов лет.

Где же могла находиться Лемурия, если исходить из данных, полученных океанологами и геофизиками, сейсмологами и геологами, т. е. представителями наук о Земле и океане, которым и принадлежит право решающего голоса в дискуссии об «индоокеанской атлантиде»?

Более половины всей площади Индийского океана занимают глубоководные котловины с их типично океанической корой. Никакой затонувшей суши здесь не было и быть не могло, во всяком случае в течение последних 150–200 миллионов лет. Почти 13 миллионов квадратных километров занимают в Индийском океане разветвления планетарной системы срединных океанических хребтов. Общее наименование для срединного хребта в Индийском океане — «Индоокеанский» или «Срединно-Индоокеанский», но так как в районе острова Родригес этот хребет расходится на три ветви, которые, в свою очередь, состоят из нескольких ветвей, принято давать отдельные названия всем этим большим и малым разветвлениям Индоокеанского срединного хребта.

Могла ли находиться Лемурия на вершинах какой-либо из ветвей срединного океанического хребта? Безусловно отпадают расположенные далеко на юге, за тропиком Козерога, Западно-Индийский, Центрально-Индийский, Африканско-Антарктический хребты. Остаются северо-западная ветвь, Аравийско-Индийский хребет, и отделенный от него разломом Оуэна (крупнейшей линейной структурой северо-западной части Индийского океана длиной около 1500 миль) Срединно-Аденский хребет. Но глубины над Аравийско-Индийским хребтом, даже минимальные, превышают километр, а это значит, что если хребет и выходил когда-то на поверхность океана, то это было очень давно, задолго до появления человека на Земле.

Кроме срединных океанических хребтов в Индийском океане есть множество подводных хребтов, возвышенностей и горных массивов. Но большинство из них погружено на большие глубины и покрыто мощным, до километра, слоем осадков — а это верный признак того, что если все эти горные сооружения и выходили на поверхность, то это было многие десятки миллионов лет назад. Таков, например, удивительный Восточно-Индийский хребет, чьи вершины возвышаются над дном до четырех километров, тянущийся с поразительной прямолинейностью вдоль 90-го градуса восточной долготы на протяжении 5000 километров. Минимальная глубина над этим хребтом — 847 метров. Но, пробурив скважины на его гребне, под абиссальными (глубоководными) отложениями морские геологи обнаружили осадки, образовавшиеся в условиях мелководья, хотя сейчас они лежат на глубине три с половиной километра. Значит, на такую огромную глубину опустилось в этом районе океанское дно. Однако это была не суша, а только мелководье и опускание его происходило задолго до появления человека, причем так быстро, что здесь не смогли поселиться неутомимые строители-кораллы.

Параллельно Восточно-Индийскому хребту тянется Мальдивский хребет. Вершинами его являются коралловые архипелаги Чагос, Мальдивские и Лаккадивские острова. Погружение дна в этом районе шло более медленно, колонии кораллов, как и в Тихом океане, постоянно «надстраивали» свои сооружения над опускающимся дном. Глубинное бурение показало, что Мальдивский хребет погрузился примерно на два километра — и этот процесс растянулся на десятки миллионов лет. И хотя на Мальдивских островах археологические раскопки, организованные неутомимым путешественником и исследователем Туром Хейердалом, обнаружили следы древней цивилизации, «адресом Лемурии» коралловые архипелаги Индийского океана считаться не могут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: