Юрий Горьков - Кремль. Ставка. Генштаб.

- Название:Кремль. Ставка. Генштаб.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- Город:Тверь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Горьков - Кремль. Ставка. Генштаб. краткое содержание

Аннотация издательства: Книга генерал-полковника Ю. А. Горькова открывает новые страницы истории Великой Отечественной войны — трагического периода в жизни нашей Родины. В ней использованы до сих пор неизвестные широкому кругу специалистов и читателей документы из закрытых ранее архивов.

Об авторе: Горьков Юрий Александрович, генерал-полковник. Родился в 1928 году в с. Бар-Слобода Сурского района Ульяновской области. Окончил 7 классов, с 1941 по 1945 год работал трактористом, в 1945 году экстерном сдал экзамены за среднюю школу. С 1946 года — курсант Горьковского училища зенитной артиллерии, окончил его в 1949 году с воинским званием лейтенанта. Проходил службу в войсках ПВО в должностях командира взвода зенитной батареи и начальника штаба зенитного артиллерийского полка. В 1962 году окончил Военную академию противовоздушной обороны, в 1971 году — Военную академию Генштаба. Командовал зенитным артиллерийским полком и бригадой, дивизией ПВО. С 1973 года служит в должностях начальника штаба и командующего отдельной армией ПВО. С 1983 по 1988 год — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Московского округа ПВО. С 1988 года — генерал-полковник в отставке — консультант Историко-архивного и военно-мемориального центра Генерального штаба.

Кремль. Ставка. Генштаб. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

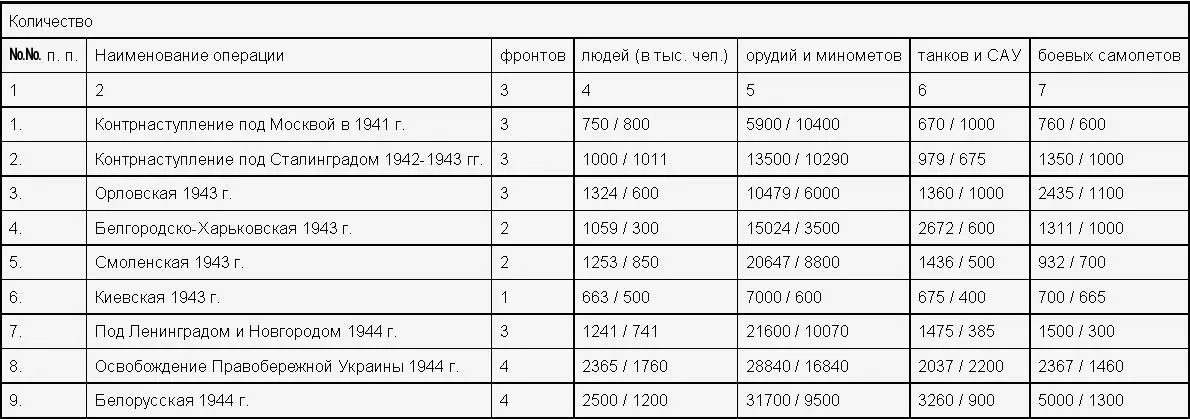

В 1944 году в ходе летне-осенней операции имелось тоже четыре стратегические группировки в Карелии и Белоруссии, на Украине и в Молдавии. В составе этих стратегических группировок действовало несколько фронтовых объединений, имевших в своем составе от одной четверти до половины (иногда и более) всех сил и средств действующей армии. Для решительного разгрома немецких стратегических группировок Верховному Главнокомандованию приходилось привлекать крупные силы и средства — от 600 тыс. до 2,5 млн. человек; орудий и минометов от 8 до 40 тыс. единиц; танков и САУ от 700 до 6 тыс. единиц, боевых самолетов от 700 до 7 тыс. единиц.

В таблице приводятся данные о количестве сил и средств советских войск и войск противника к началу некоторых операций. [98] Военное искусство во Второй мировой войне, с. 205.

Примечание: в числителе — состав советских войск, в знаменателе — немецких.

Большая роль в создании стратегических группировок отводилась резервам Ставки. Так, при подготовке летне-осенней кампании с 1 апреля по 1 июля 1943 года за счет резервов Ставки состав Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов увеличивался: в людях на 851560 человек (на 39 %); в самолетах на 1400 шт. (на 60 %), в танках на 4233 единицы (до 280 %).

При подготовке стратегической наступательной операции в Белоруссии весной и летом 1944 года Советское Верховное Главнокомандование усилило 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты четырьмя общевойсковыми армиями, двумя танковыми армиями, четырьмя артиллерийскими дивизиями прорыва, двадцатью тремя авиационными дивизиями, двумя зенитно-артиллерийскими дивизиями и другими соединениями и частями спецвойск. х125ъ

Особенно большое значение придавалось включению в состав стратегических группировок танковых армий. В наиболее крупных наступательных операциях участвовало от двух до четырех танковых армий (Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и других операциях). Ставкой они использовались для переноса усилий на направления главных ударов.

Основу стратегических группировок составляли фронтовые объединения, включавшие в свой состав общевойсковые, танковые, воздушные армии, танковые, механизированные и артиллерийские соединения. Они иногда усиливались авиацией дальнего действия, войсками ПВО страны, а на приморских направлениях — соединениями и объединениями флота.

Иными словами, стратегические резервы являлись основным средством, с помощью которого Верховное Главнокомандование активно влияло на развитие операций, кампаний и ход войны в целом.

Исследования показывают, что стратегические резервы создавались в зависимости от обстановки и восстанавливались сразу после их расходования. В соответствии с замыслом кампании или стратегической операции в процессе их планирования определялось, когда, на какое направление, какие силы и средства, из каких районов, куда перегруппировать и каким фронтам передать. Это был непрерывный процесс, убедительно подтверждающий одну из важных закономерностей военного искусства, состоящую в том, что одержать победу в большой войне без резервов невозможно. Понимая это, Ставка в своем распоряжении почти всегда имела 6–8 армий, 12–14 корпусов и в среднем 120–150 дивизий.

За весь период войны в резерве Ставки побывали: 101 армейское управление, 112 корпусов, 893 стрелковые и 53 артиллерийские дивизии. Комплектование, боевая подготовка резервных формирований находились под непрерывным контролем Генерального штаба. Ход сосредоточения частей и соединений был в сфере внимания Упраформа по состоянию на 6.00 и 18.00 каждых суток. Выполнение программ боевой подготовки войсками резерва и степень готовности проверялись группами офицеров Генштаба в составе 20–30 человек.

Все эти мероприятия находились в строгом режиме секретности, в результате для немецкого командования был большой неожиданностью ввод в дело стратегических резервов, в частности под Москвой, Сталинградом и в других случаях.

Важное место в деятельности Ставки ВГК и ее рабочего органа — Генерального штаба занимала организация стратегических перегруппировок. Ставка и Генштаб осуществляли общее руководство и контроль за их проведением.

В течение всей войны перегруппировки проводились как стратегическими резервами, так и существующими оперативными объединениями вплоть до групп фронтов и армий. Количество резервов на советско-германском фронте сравнимо по боевому составу с 15–18 полнокровными фронтовыми объединениями. Наибольшее количество формирований резерва Ставки (40 %) было перегруппировано в первый период войны, из них 32 % предназначались для восстановления стратегического фронта в летне-осенних кампаниях 1941 и 1942 годов.

Примерами роста военного искусства Верховного Главного Командования во 2-м и 3-м периодах Великой Отечественной войны является ряд классических операций по перегруппировке фронтов и армий на важнейшие стратегические направления.

Наиболее крупными из них считаются:

1 Донского фронта после завершения операции «Кольцо» под Сталинградом и переброска его на Орловское направление.

2. 4-го Украинского фронта после разгрома гитлеровских войск в Крыму на Ужгород-Моравско-Остравское направление.

3. 2-го Белорусского и 2-го Прибалтийского фронтов в мае 1945 и октябре 1943 года соответственно на Берлинское и Резекне-Рижское направления.

Беспрецедентной и наиболее поучительной с точки зрения пространственного размаха, количества перемещаемых сил и средств являлась перегруппировка советских войск с Западного на Дальневосточный театр военных действий в 1945 году. На Дальний Восток были переброшены 2 фронтовых, 4 армейских, 19 корпусных управлений, около 100 соединений, другие силы и средства. Они насчитывали 403355 человек личного состава, танков и САУ — 2119, орудий и минометов — 1137, грузовых машин — 17374. [99] История Второй мировой войны. Т. 2. — М., 19, с. 193.

Всего за годы войны перевезено:

управлений фронтов — 6, управлений общевойсковых армий — 97, управлений танковых армий — 20, управлений стрелковых корпусов — 245, стрелковых дивизий и кавалерийских дивизий — 113, танковых корпусов — 86, мехкорпусов — 42, артиллерийских дивизий — 75, артиллерийских бригад — 110, немало других соединений и частей специальных войск. [100] ЦАМО РФ. Ф. 15а, оп. 2245, д. 85, лл. 152, 153. Там же, оп. 123, д. 126, лл. 13, 27, 40.

Всем этим мероприятиям соответствовал огромный объем железнодорожных перевозок. В среднем планировалось для перевозки фронта от 500 до 1000, армии 120–200, дивизии — 16–18 эшелонов. Для каждой армии выделялось до 3-х маршрутов. Только для одного фронта требовалось 50—100 тысяч вагонов, 30–50 тысяч платформ. На небольших расстояниях применялся комбинированный способ переброски. Бронетанковые войска и артиллерия перевозились желездорожным транспортом, а стрелковые войска шли походным порядком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: