Василий Колташов - Византийская армия IV-XIII веков.

- Название:Византийская армия IV-XIII веков.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Колташов - Византийская армия IV-XIII веков. краткое содержание

Византийская армия IV-XIII веков. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме букеллариев и ополчения дим в Восточной Римской империи существовал еще институт федератов. В военном отношении дружины федератов представляли собой гораздо более серьезный элемент Византийской армии, чем полевые и пограничные войска. Федератам были варвары-поселенцы, размещавшиеся согласно договору (foedus) на приграничных территориях империи и обязаны были нести военную службу за деньги или довольствие. Они состояли на учете в списках военного ведомства и имели общего начальника комита федератов. В места жительства федератов назначались офицеры, имевшие звание оптиона (optio) и заведовавшие выдачей жалования. По своему этническому составу федераты представляли смешанное население, это были готы, гунны, аланы и другие племена, однако преобладающим элементом были готы. Большинство федератов жило во Фракии. Федераты составляли дружины, возглавляемые их собственными вождями, которые содержали их на свой счет. Деньги, предназначенные федератам, через оптиона передавались их вождю, который и ведал их распределением. Отношения между вождем и его дружиной основывались на присяге; но эту последнюю дружина приносила не только своему командиру, но и Византийскому императору, как верховному начальнику военных сил империи. Все дружины состояли из наездников преимущественно вооруженных луками. Кроме всех уже перечисленных военных с давних времен существовала еще одна, приобретавшая при Юстиниане наравне с федератами и букеллариями все большую важность и значение. То были ополчения, выставляемые варварскими племенами за деньги путем дипломатических сношений с главой племени. Они именовались союзники, summacoi. Такие дружины вербовались из гуннов, славян, гепидов, эрулов и других племен и народов. Разумеется, управлять такой армией было крайне непросто. [А. Меньшиков, византийский военный словарь; Ю.А. Кулаковский, История Византии, М., 1996, том 2, стр. 242-251]

Прежде чем перейти к непростому делу подсчета численности Византийской армии на период правления Юстиниана, ненадолго еще раз остановимся на том, как она была организована. В таблицах 1-2 мы привели для обозначения конных и части пеших подразделений термин полк. На самом деле было бы более правильно называть конные полки вексиллационами (vexillatio от лат. vexillum - боевое знамя), а пешие полки, не обозначенные как легион, когорта или отряд, вероятно, были когда-то сформированными группами из нескольких когорт и со временем превратились в постоянные войсковые единицы (по сути, это были те же легионы). Все вексиллационы (вексилляции) по-видимому, состояли из нескольких ал, которые были небольшими (не более 116-118 человек), или сразу из турм (30 или 40 человек) [Греция и Рим, М., 2000, стр. 251-252; Словарь античности, М, 1993, стр. 94]. Со временем, примерно к середине VI века исчезают пышные наименования полков, легионов и когорт, остается лишь один общий термин для их наименования слово: numerus, ariJmoz, а общим термином для обозначения командира полка давно уже служило слово трибун tribunus [Ю.А. Кулаковский, История Византии, М., 1996, том 2, стр. 244]. Пешие полки Восточной Римской империи (numerus) делились на центурии, хотя, по-видимому, кое-где продолжали существовать и когорты. Манипулы в то время уже не существовали упраздненные еще при Адриане (117-138) [Словарь античности, М, 1993, стр. 330]. Теперь, когда мы несколько разобрались в организации византийских частей самое время перейти к подсчетам численности армии империи в середине VI века, то есть к моменту завершения правления Юстиниана.

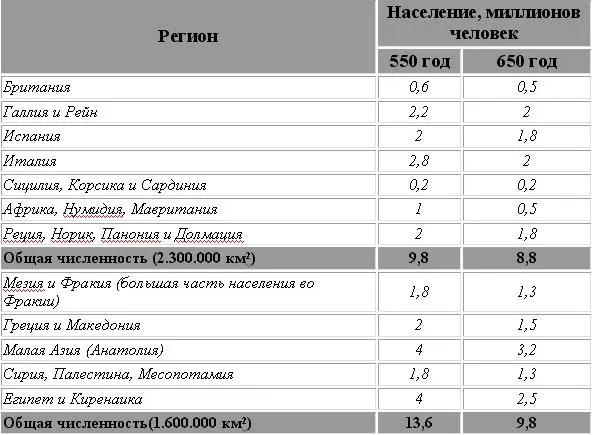

Как мы уже неоднократно отмечали выше, численность населения в тот период продолжала сокращаться, сокращалось число налогоплательщиков, ремесленники, мелкие рабовладельцы и свободные крестьяне разорялись тем самым, ухудшая и так не простое финансовое положение империи. Конечно, сокращалась и византийская армия, ведь ей попросту нечем было платить. Но все же, каким было население Византийской империи в середине VI века? Из довольно близких к нашим расчетам, расчетов населения Европы сделанных Расселом, мы примерно знаем динамику сокращения населения и по аналогии можем рассчитать сколько насчитывало население Византийской империи на период его максимального сокращения, примерно 650 год, и на период правления Юстиниана 550 год. Итак, в таблице 9 мы приводим полученные результаты. При этом нужно отметить, что темпы сокращения населения на территории Западной Римской империи в этот период должны быть несколько ниже чем на востоке, поскольку рабовладельческий строй потерпел уже в этих странах полное поражение и в них свободно начинают развиваться более передовые феодальные отношения. Исключение должны составлять только Африка и Италия, находившиеся под властью византийцев.

Теперь самое время приступить к примерному подсчету численности византийской армии соответственно на 550 и 650 год. В середине VI века когда империя восстановила свое господство в Италии и Африке ее население должно было составить 17,6 миллионов человек, что давало возможность выставить постоянную армию размером в 176 тысяч человек, то есть приблизительно 100 тысяч наемников и 228 тысяч милиционных солдат. Но к середине VII века владения в Италии были наполовину потеряны и население империи теперь составляло 11,4 миллионов человек, что позволяло содержать 70 тысяч постоянных воинов и 132 тысяч ополченцев. Рисуя в воображении картину армии VI-VII века нужно учитывать что, многие пограничные войска перестали существовать, а их в бюджете империи заменили федераты. Таким образом, к моменту последней войны с Сасанидами и вторжения арабов, Византийская империя при всей ее огромной протяженности могла выставить не более 202 тысяч воинов, причем большей частью плохого качества. У некоторых читателей может возникнуть недоумение по поводу выбранной мной расчетной даты (650 год). Разумеется, она довольно условно, поскольку в это время империя не имела уже стабильной ситуации и непрерывно вела войны с державой Сасанидов, Аварским каганатом и вторгавшимся в ее пределы славянами и другими племенами.

Стратегия византийской армии строилась на ее слабостях, имея военные силы такого не высокого качества нельзя было полагаться на результат полевых сражений, и нельзя было проводить смелые наступательные операции. Рассчитывать можно было только на методичное наступление с постепенным овладением вражескими крепостями, закреплением в занятых районах. К полевым сражениям можно было прибегать только в случаях, когда был очевиден перевес над противником, в случаях, когда этот перевес отнюдь не был очевиден, необходимо было маневрировать, производить небольшие нападения на неприятеля, заманивать его на неудобную позицию, а самим пытаться занять удобную. Нужно было внимательно следить за передвижениями врага и не допускать с его стороны вытеснение византийской армии с занятой территории, захват важных стратегических объектов. В обороне империя полагалась на расположенные вдоль границы на важных узлах коммуникаций крепости (см. рис. 9). Помимо них укрепления имели практически все города империи, славился неприступностью своих стен Константинополь (рис. 10). Все эти укрепленные пункты и расположенные у границы кордоны из пограничных войск должны были препятствовать проникновению сил варваров и соседних держав (Сасанидская держава, варварские королевства) в пределы Византии. Роль крепостей непрерывно возрастала по мере пропорционального снижения боевых качеств еще римской армии, активно возводил укрепления и Юстиниан, принято даже считать, что при нем было возведено гораздо больше крепостей на границе чем при его предшественниках. Располагая большим количеством крепостей, Восточная Римская империя вынуждена была держать и многочисленные их гарнизоны, полагаться на пограничные войска было в этом деле нельзя, по-видимому, они защищали только небольшие крепости, а в крупных укрепленных пунктах стояли гарнизоны из полевых войск, однако, со временем, эти гарнизоны стали мало отличаться друг от друга.[Ю.А. Кулаковский, История Византии, М., 1996, том 2, стр. 176-177]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: