Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд)

- Название:Открытие Хазарии (историко-географический этюд)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-05146

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд) краткое содержание

Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи. Написана в 1965 г. н. э., или в 1000 г. от падения Хазарского каганата, и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову.

Открытие Хазарии (историко-географический этюд) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А что же было в это время в степях современной Монголии? Какие племена и народы заселили покинутые хуннами склоны Хэнтэя и Монгольского Алтая? В источниках сведений так мало, что можно с уверенностью сказать — эта страна запустела. Но мало констатировать факт, надо его объяснить, и для этой цели на помощь историку приходит физическая география. Палеонтологические исследования в Центральной Азии установили, что процесс усыхания степей был прерван периодом увлажнения в сравнительно недавнее время. [61, с. 189] 61 Мурзаев Э. М. Народная Республика Монголия. М., 1952.

Историческая наука не только подтверждает этот вывод, но и позволяет уточнить дату указанного увлажнения.

Путешественниками отмечено, что монгольская степь заселена предельно густо. Это надо понимать в том смысле, что наличие пресной воды лимитирует развитие скотоводства, т. е. скота там столько, сколько можно напоить из имеющихся родников. Где только есть лужа воды — там стоит юрта и пасутся овцы. Если источник иссяк — скотовод должен либо умереть, либо покинуть родную страну, ибо в те времена переход на искусственное орошение степей был технически неосуществим.

Следовательно, эпохе усыхания должно соответствовать переселение кочевников из середины степи к ее окраинам.

Это явление наблюдается во II–III вв. н. э. Хунны не вернулись на родину; тоба с берегов Керулена перекочевали на берега Хуанхэ; оазисы «Западного края» захирели; сяньбийцы, овладев степью до Тарбагатая, не заселяли ее, а распространялись по южной окраине Гоби до Тянь-Шаня. Можно подыскать объяснения для каждого из этих фактов в отдельности, но не для их совокупности, хронологического совпадения и неповторимости ситуации. Если даже все это случайности, то сумма их уже закономерность.

Л. С. Берг, отмечая, что Балхаш имеет соленость значительно меньшую, чем должно было иметь бессточное среднеазиатское озеро, предположил, что «Балхаш некогда высыхал, а в дальнейшем опять наполнился водой. С тех пор он еще не успел осолониться». [11, с. 68–69] 11 Берг Л. С. Беседа со студентами географического факультета Московского университета. — «Вопросы географии», вып. 24. М., 1951.

Наши данные позволяют датировать высыхание большей части Балхаша в III в. н. э. На китайской карте эпохи Троецарствия (220–280 гг.) на месте Балхаша показано небольшое озеро, соответствующее его наиболее глубокому месту. Уровень Иссык-Куля был также понижен. [10, с. 403] 10 Берг Л. С. Аральское море. СПб., 1908.

В эту эпоху население степей значительно сокращается, усуни уходят в горный Тянь-Шань; сменившие их юебань — потомки хуннов — населяют склоны Тарбагатая, а некогда богатый Кангюй сходит на нет. Не было никаких внешнеполитических причин, которые бы могли вызвать ослабление этих народов, и это дает основание предположить, что главную роль здесь играл физико-географический процесс аридизации климата. В это же время, по сведениям, сообщаемым Аммианом Марцеллином, Аральское море превратилось в «болото Оксийское», т. е. весьма обмелело. [85, с. 269] 85 Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности материков северного полушария. — Записки ГО СССР, т. XVI, М.—Л., 1957.

Но уже с середины IV в. на север переселяются теле (предки уйгуров), находят себе место для жизни жужани, немного позже туда же отступают тюрки Ашина, и им отнюдь не тесно. Идет борьба за власть, а не за землю, т. е. сам характер борьбы, определившийся к концу V в., указывает на рост населения, хозяйства, богатства и т. д.

Процесс первоначального переселения беглецов (жужани) и разобщенных племен (теле) стал возможен лишь тогда, когда появились свободные, незанятые пастбища. В противном случае аборигены оказали бы пришельцам такое сопротивление, которое не могло быть не замечено в Китае и, следовательно, должно было быть отмечено в хрониках. Но там сообщается о переселении и ни слова о военных столкновениях, значит, их не было, т. е. жужани и теле заняли пустые земли. А при отмеченной тенденции кочевников к полному использованию пастбищ необходимо допустить, что появились новые луга, т. е. произошло увлажнение.

Согласно нашей концепции, усыханию аридной зоны в III в. н. э. должно было соответствовать столь же резкое увлажнение зоны гумидной. К сожалению, состояние науки в III в., как и всего общества в то время, было далеко не блестящим, и поэтому прямых географических сведений о северных странах не сохранилось. Однако один факт подтверждает нашу точку зрения. В III в. н. э. готы выселились из Южной Скандинавии на южный берег Балтийского моря, к устью Вислы, и потом перешли в район среднего течения Днепра, Припяти и распространились в восточноевропейской лесостепи, одновременно подчинив себе степные территории вплоть до Черного моря. Исходя из того, что готское натуральное хозяйство было тесно связано с условиями гумидного северного ландшафта, мы можем допустить, что в III в. ландшафт мест, заселенных готами, был тоже достаточно влажным и не так уж сильно отличался от скандинавского.

И действительно, в это время из Восточной Европы, через греческие порты Ольвию, Херсонес и другие вывозилось огромное количество хлеба, потреблявшегося Восточной Римской империей. Следовательно, путь циклонов проходил через центральную часть Восточной Европы, что должно было вызвать увлажнение бассейна Волги и повышение уровня Каспийского моря. Если так, то, значит, лесная зона перед этим переживала период усыхания и Волга была мелководна. Поэтому большая часть нынешней дельты представляла собой холмистую степь, населенную такими же кочевниками, как и вокруг нее. Основным протоком Волги были Ахтуба и ее продолжение Бузан. Возможно, эта река впадала в уральскую западину, соединявшуюся с Каспийским морем узким протоком.

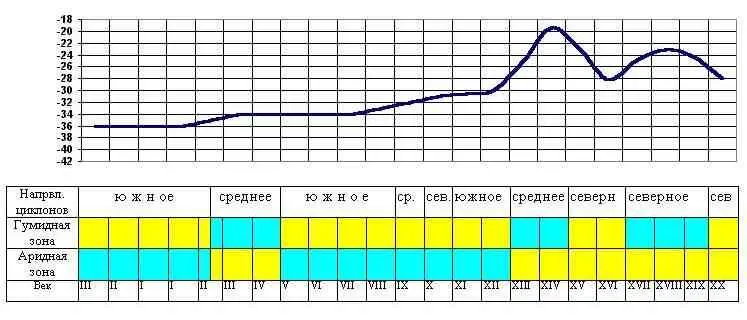

Рис. 3. График колебаний уровня Каспийского моря в связи с изменениями климатических условий на Евразийском континенте

Во II в. началось усыхание степей, достигшее максимума в III в., и соответственно повысилось увлажнение в лесной зоне. За этот период Каспийское море поднялось до отметки минус 32–33 м. Волга понесла такое количество воды, которое тогдашнее русло вместить не могло и образовало дельту современного типа. Сухие степи превратились в луга, поросшие ивами, камышом и чаканом. На юге дельта простиралась почти до полуострова Бузачи (севернее Мангышлака), от которого ее отделял узкий проток из уральской западины. Сарматы с берегов Волги в III в. н. э. были вытеснены гуннами, также не задержавшимися на территории Волжской дельты. Начиная с V в. здесь появляются болгары, победители и наследники гуннов, но они захватывают степи, оставив без внимания дельту. Увлажнение степей, начавшееся в IV в., также повлияло на расстановку политических сил, как и прошедшая эпоха усыхания. На месте хуннской родовой империи создался Великий Тюркский каганат. Тюркюты (мы будем так называть этот тюркский народ, чтобы избежать путаницы в названиях) создали державу гораздо более обширную и сильную, чем хуннская. С 550 по 580 г. они подчинили себе степи от Великой китайской стены до Дона и присоединили к своей державе согдийские города до берегов Амударьи. Они вошли в соприкосновение не только с Китаем, но и с Ираном и Византией. Собственно говоря, с VI в. началась эпоха мировой политики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: