Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд)

- Название:Открытие Хазарии (историко-географический этюд)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-05146

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд) краткое содержание

Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи. Написана в 1965 г. н. э., или в 1000 г. от падения Хазарского каганата, и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову.

Открытие Хазарии (историко-географический этюд) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако установленная длина фарсаха — 5,5 км противоречила его построению. Если принять эту длину за основу и опереть вершины треугольника на Дон и пусть даже не на Терек, а на Куму и Маныч, то столица Хазарского каганата должна оказаться в степи Северной Калмыкии, около Сарпинских озер. Это одно противоречило источникам, помещавшим Итиль на берегу Волги, а кроме того, пропадала большая река В-д-шан, находившаяся на 10 фарсахов севернее пограничной реки Уг-ру. [72, с. 141–145] 72 Рыбаков Б. А. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси. — «Советская археология», т. XVIII, 1953.

[Ср.: 7, с. 385–390] 7 Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.

Задача казалась неразрешимой, и именно это заставило моего учителя задуматься.

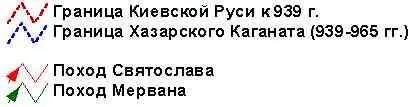

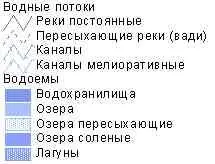

Условные обозначения

Рис. 1. Хазария в X в. (по данным письма царя Иосифа). Цифрами обозначены государства Закавказья: 1 — Серир, 2 — Савиры, 3 — Ширван, 4 — Албания, 5 — Табарсаран, 6 — Эгриси, 7 — Лазика, 8 — Иберия, 9 — Армения, 10 — Картли, 11 — Кахетия, 12 — Лакз, 13 — Гунны

И тут у меня внезапно вспыхнула далекая ассоциация. В молодости, еще в 1932 г., мне довелось работать в Таджикистане малярийным разведчиком. Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отравлял воду «парижской зеленью». Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватало для того, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района. Однако я извлек из этой работы максимальную пользу, потому что освоил глазомерную съемку и разговорный таджикский язык. Так как при определении расстояний мне неоднократно приходилось обращаться к местным жителям, то я волей-неволей усвоил среднеазиатскую меру длины — чакрым. Определить длину чакрыма в метрах было невозможно: он был то длинный, то короткий, но в вариациях наблюдалась строгая закономерность. Если идти в гору или по болоту — чакрым короткий, если с горы или по хорошей дороге — длинный, а все прочие величины располагались между этими лимитами. Собственно говоря, чакрым был мерой не длины, а усилий, которые человек должен был затратить, чтобы достигнуть цели. Нельзя не признать, что такая система отсчета была очень удобна для местных жителей, хотя совершенно непригодна для картирования. И тут мне пришла в голову мысль, что таджикский «чакрым» не что иное, как персидский «фарсанг» (арабизированная форма — фарсах), и тогда следует учитывать не абстрактную длину, а проходимость путей-перекочевок. Длина фарсаха высчитана европейцами в условиях пересеченного рельефа Иранского плоскогорья, а в прикаспийских степях, гладких как стол, она должна быть куда больше. Мы тут же прикинули расстояния, построили треугольник, и оказалось, что при длине хазарского фарсаха 10 км река Уг-ру — Терек, река Бузан — Дон, В-д-шан — Кума, а Итиль должен находиться на одном из берегов Волги между селами Енотаевкой и Селитренным.

Оставалось последнее: доказать, что фарсах действительно не определенная мера длины, а приблизительная, зависящая от рельефа и состояния дорог. В европейской литературе указаний на это нет, но дело было спасено персидским романом XIX в. «Путешествие Ибрагим-бека», написанным Зейн аль-Абидина Маргаи. Там описываются впечатления европеизированного перса-патриота, жившего в Александрии и посетившего родину своих предков. Он описывает Персию весьма мрачными красками, но среди прочего есть сентенция, что, мол, персидские арбакеши такие дикари, что даже расстояний мерить не умеют: и длинная и короткая дорога у них составляет «один фарсанг». [см. 57, с. 194] 57 Маргаи Зайн аль-Абидин. Дневник путешествия Ибрагим-бека. М.—Л., 1963.

Это соображение помогло решить вопрос, и вскоре М. И. Артамонов предложил мне ехать на берег Волги и отыскивать там столицу Хазарии, место которой он рассчитал с достаточной точностью. Я с восторгом согласился, и экспедиция была намечена на сентябрь 1959 г.

Согласно описаниям арабских и персидских географов [сводку сведений об Итиле см.: 88, с. 255–261] 88 Якубовский А. Ю. Об исторической топографии Итиля и Болгар в IX–XII вв. — «Советская археология», т. X, 1948.

и письму царя Иосифа, [50, с. 84–86, 102] 50 Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932.

Итиль был большим городом, располагавшимся на длинном, узком острове и обоих берегах Волги. С правым берегом остров был соединен мостом, а на левый нужно было переправляться на лодке. Размеры города у разных авторов разные и довольно неопределенные. Однако все подчеркивают, что город был обширным и многолюдным, хотя кирпичных зданий, за исключением ханского дворца, не было. Указано, что в городе было много деревьев, а стену, окружавшую город, сравнивали даже со стеной Ургенча. [7, с. 394–397] 7 Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.

С одной стороны, количество признаков и авторитетных свидетельств как будто вполне достаточно, но с другой — непонятно, как мог такой памятник остаться незамеченным, когда даже остатки деревень не могут укрыться от острого глаза археолога.

Берега Волги населены густо, и если бы город располагался там, то, вероятно, был бы давно найден. И все-таки соображения М. И. Артамонова были столь убедительны, что для проверки их поехать на место, казалось, необходимо.

Путешествие 1959 г. Первая неудача

В начале сентября 1959 г. из Ленинграда выехала Астраханская археологическая экспедиция в составе: Лев Николаевич Гумилев — начальник экспедиции, Иштван Эрдеи и Василий Дмитриевич Белецкий — сотрудники экспедиции. В Москве к экспедиции примкнул студент-дипломник исторического факультета МГУ Андрей Николаевич Зелинский. Мы приняли его на должность рабочего и были потом очень рады, так как он оказался дельным работником и хорошим товарищем.

Как истые «полевики», мы начали вести свои первые наблюдения еще из окон астраханского поезда. Ранняя северная осень со слякотью и моросящими дождями осталась позади, как только мы переехали Волгу. Яркая голубизна неба как-то особенно гармонировала с палевой желтизной иссохших трав, припудренных тонкой пылью. Странно, но ни блеклость трав, ни пыль не казались ни скучными, ни безрадостными. Все было насквозь пропитано солнцем: и трава, и пыль, и меланхолические верблюды, и ветлы — мощные ивы с бледно-зелеными узкими листьями, трепетавшими под слабым дуновением ветерка. Степные травы намного калорийнее и питательнее свежей зелени северных болотистых лугов, и для прокорма стад домашних и диких животных их хватало. Тут я стал учиться «читать ландшафт» — искусство, определившее дальнейшую судьбу экспедиции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: