Сергей Голубев - Битвы цивилизаций

- Название:Битвы цивилизаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Битвы цивилизаций краткое содержание

В книге доктора юридических наук, кандидата исторических наук Сергея Александровича Голубева «Битвы цивилизаций» показано, с одной стороны, непрерывное противоборство и столкновение, с другой стороны, экономическое, духовное и культурное сотрудничество стран и народов в эпоху Древнего мира. Автор размышляет о том, что лежало в основе мировых конфликтов, что приводило империи и государства к жестоким войнам, рассматривая политические, экономические и юридические аспекты взаимоотношений различных социальных слоев и правящих групп.

Битвы цивилизаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аристотель

Особый интерес представляют отношения собственности в греческих полисах. Платон был решительным сторонником внесения надлежащего порядка в систему деловых взаимоотношений меж людьми. Для этого он формулирует основное правило: «Основное правило здесь простое: пусть никто по мере возможности не касается моего имущества и не нарушает моей собственности, даже самым незначительным образом, раз нет на то всякий раз моего особого разрешения. И я буду точно так же относиться к чужой собственности, пока я в здравом уме». Но что делать в том случае, если государству приходится сражаться с двумя противниками: бедностью и богатством? «Богатство развратило душу людей роскошью, бедность их вскормила страданием и довела до бесстыдства». Платон полагал, что «следует допускать увеличение собственности до известного предела, а именно: никому из граждан не должно быть дозволено приобретать собственность, превосходящую более чем в пять раз наименьшую существующую собственность». Об этом же говорит Аристотель, хотя пессимистично взирает на возможность установления подобных порядков даже при демократии, не говоря уже об олигархическом строе. По его мнению, «плохо будет, что многие из богачей превратятся в бедняков», и, кроме того, «маловероятно, чтобы такие люди не стремились к изменению порядков». А чтобы не было дурных соблазнов, Аристотель советует стремиться к воздержанности. Как же греки следовали тем максимам, которые провозглашали их мудрецы? Заметим, что в эпоху расцвета демократии, в V и IV вв. до н. э., в Афинах большая часть жителей владела умеренным состоянием. Таланта было достаточно, чтоб не слыть нуждающимся. Упоминание о состоянии от двух до пяти талантов встречается часто. Так, наследство знаменитого оратора Эсхина равнялось пяти талантам. Состояние в 10–15 талантов считалось уже достаточно крупным, если принять во внимание низкие цены на продовольственные продукты и высокие заемные проценты. Скажем, отец Демосфена оставил после себя 15 талантов. Многие известные афиняне были еще богаче (Онетор имел состояние в 30 талантов, Конон – в 40, Стефанос и Пасион – по 50, а Никий – 100 талантов, столько же имел Алкивиад). Но даже среди них выделялся Каллий. Он имел денег столько, что сын, получив наследство, хотел было выстроить на Акрополе специальный дом, чтобы держать там все это богатство. Впрочем, сын к 385 г. до н. э. успел промотать оставленные деньги. Молва приписывала Эпикрату состояние в 600 талантов. Такие большие средства вызывали понятную зависть у остальных граждан.

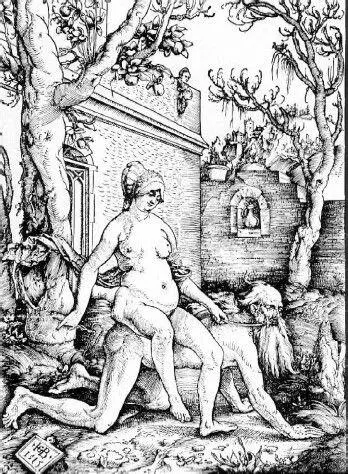

Тупая алчность верхом на Мудрости

Но, чтобы не было зависти, которая и ведет к гражданским войнам, нужно ввести нормальные дифференцированные налоги. У кого денег больше, тот должен и платить больший процент, к чему, в основном, и пришел цивилизованный мир. Именно развитие государственности в античном обществе и привело к появлению налоговой системы. При этом в Древней Греции низшие слои получали диеты – денежное содержание, позволяющее бедным гражданам выполнять их обязанности по отношению к полису. Знать же несла общественные повинности – литургии, предназначенные для финансирования праздничных шествий, театральных постановок, строительства, культовых обрядов и т. д. Одной из разновидностей литургий была эйсфора – налог для военных нужд, который мог быть возвращен при удачных военных действиях. Примером таких сборов является триерархия, цель которой – снабжение греческого судна триеры. Свободные граждане прямых налогов не платили. В V в. до н. э. росли поступления от взимания таможенных пошлин, рыночных налогов, налогов на иноземцев, вынужденных уплачивать подушную подать. Взимание налогов осуществлялось откупщиками, или мытарями, обязавшимися платить твердую сумму общине. Подобная организация налогообложения существовала и в ранней римской истории – в Риме. В нынешних условиях такого рода «мытарем» выступает государство.

Древний Коринф. Храм Апоппона

В деятельности любого государства, любой личности неизбежно сразу же, как след на лакмусовой бумажке, проявляется коммерческий интерес… Однако и тогда (в VI–V вв. до н. э.) милитаристские интересы зачастую выходили на первый план. Скажем, Спарта победила в ходе двадцатилетней войны (ок. 740–720 гг.) народы Мессении, расширила основы могущества, увеличив территорию и поработив население. Главной целью такого рода побед было порабощение населения, а затем и продажа его за море или же размещение на своих землях в качестве рабов. Развивалась и торговля, где доминирующее положение занял Коринф, расположенный чрезвычайно благоприятно для торговых операций. Коринф обладал монополией на обмен, включая и экспорт серебра в слитках. Жители Коринфа торговали доспехами, мечами, производили керамику, строили корабли, вели самую обширную торговлю с Западом. Итак, войны – с одной стороны, с другой – выгодная торговля и кредиты, результатом которых стал переход в руки кредиторов земель, собственности, людей, привели к появлению класса богачей. Эти перемены явились следствием появления мобильного капитала, военной и коммерческой экспансии, межгосударственной и внутриполитической борьбы. У части правящего класса появилась возможность с помощью ростовщичества обогатиться за счет других людей. В V в. до н. э. в афинское сельское хозяйство все шире проникают товарно-денежные отношения. При Перикле весь урожай ежегодно продавался, а затем все предметы общей необходимости покупались на рынке. Была также широко развита торговля с другими государствами – Египтом, государствами Африки, странами Востока. Из Афин вывозились ремесленные изделия, особенно керамика, а также вино и оливковое масло.

Мытарь и фарисей

Солон

Рост торговли сопровождался ростом денежного обращения и различных кредитных, ростовщических и валютных операций. Каждый полис стремился отчеканить свою собственную монету. При разнообразии существовавших в Греции монетных систем необходимо было организовать обмен одних денег на другие. Это функция принадлежала особым менялам – трапезитам («трапеза» по-гречески – стол). Постепенно трапезиты превращаются из менял в торговых посредников, начинают принимать деньги на хранение и выдавать ссуды под проценты, ведут личные счета своих клиентов. Крупными денежными операциями занимались и известные храмы в Афинах, Дельфах и др. Должниками храмов, в основном, были не частные лица, а государства. Процентные ставки составляли около 12–18 % в год. Однако в связи с опасностями тогдашнего мореплавания процент по «морским ссудам» был значительно выше – вплоть до 100 %. Наряду с поземельным кредитом имел место кредит коммерческий, в форме морского займа. Эта форма в историческом развитии обычно предшествует сухопутному, а последний заимствует формы у первого. Правящий класс Эллады проводил безжалостную политику не только в отношении чужеземцев, но и в отношении собственных граждан. Скоро в Афинах «весь простой народ был в долгу у богатых. Одни обрабатывали землю, платя богатым шестую часть урожая, их называли гектеморами и фетами; другие же брали у богатых в долг деньги под залог тела, и заимодавцы имели право обратить их в рабство; при этом одни оставались рабами на родине, других продавали на чужбине». Афинский государственный деятель Солон так описывал сложившееся положение: «Вскоре все государство оказалось в постыдном рабстве, которое пробудило недовольство и гражданскую войну, и в ней погибли многие доблестные мужи, таковы были бедствия нашей родины… Многие бедняки, скованные позорными кандалами, проданы в чужие земли».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: