Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом

- Название:Русь между Югом, Востоком и Западом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом краткое содержание

Данная книга продолжает уникальную серию «История русской и мировой культуры».

В книге В.Б. Миронова и С.А. Голубева «Русь между Югом, Востоком и Западом» рассматривается формирование Древнерусского государства, являвшегося плодом многовековых усилий множества народов, населявших огромный евразийский массив. История выработала удивительную жизнестойкость и приспособляемость типа, утвердившегося на территории Древнерусского государства, сделала его чрезвычайно восприимчивым к различным культурам, и в то же время несгибаемым и непобедимым. Находясь на перекрестке путей, соединивших Запад и Восток, России судьбой суждено было стать координатором мировой цивилизации.

Русь между Югом, Востоком и Западом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Князь Михаил Ярославович в плену

Положение церкви после утверждения монгольской власти на Руси определялось ханским ярлыком. М. Покровский писал об этой ныне редко вспоминаемой стороне церковной и гражданской истории Руси: «В этих грамотах, данных «неверными» царями, привилегии Русской церкви были закреплены так определенно и так широко, как еще ни разу не было при благоверных российских князьях; недаром на семь ордынских ярлыков ссылались еще митрополиты XVI века, защищая права церкви от захватов светской власти. Первый же из этих ярллыков, относящийся еще к XIII столетию. даровал православному духовенству не только самую свободу исповедания, но и целый ряд «свобод» чисто гражданского характера». Попы, чернецы и все богадельные люди были освобождены как от татарской дани, так и от всех других поборов. «Не надобе им дань, и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм; во всех пошлинах не надобе им ни которая царева пошлина.» Привилегия распространялась и на всех церковных людей вообще, т. е. на мирских людей, состоявших в услужении церкви… Одновременно за церковью были закреплены все недвижимые имения, находившиеся в данный момент в ее руках: «…земли, воды, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища». «Прибавьте (и) полную автономию церковного суда над церковными людьми. Таким уровнем иммунитета не обладала в Средние века, пожалуй, ни одна церковь в Европе».

М.Н. Покровский

Чем объяснить столь явно милостивое отношение монголов (сначала язычников, а затем мусульман) к иерархам церкви? Дело отнюдь не в веротерпимости монголов. Знаем, как беспощадно поступали монголы с мирным гражданским населением (даже если это были женщины и дети). Ларчик открывался очень просто. Монголам нужны были союзники. В ярлыке, данном митрополиту Алексею (1357), черным по белому сказано: «Чингиз-царь и первые цари, отцы наши жаловали церковных людей, кои за них молилися. Как сядет на своем столе и молитву воздаст за нас и за наше племя.» Причем речь шла о «молитве» публичной и официальной, не частной. Хану нужно было, чтобы церковь оказала умиротворяющее влияние на всех верующих. «И татары прекрасно понимали ту элементарную истину, что оружием можно завоевать страну, но держаться в ней при помощи оружия нельзя». Возможно, что в лице Русской церкви они получили силу, «позволявшую заменить мечом духовным меч вещественный» (М.Н. Покровский). Церковь волей-неволей служила татаро-монголам, как она служила царям и боярам все годы своего существования, не последнюю роль играла материальная заинтересованность. Примеров немало. В 1342 г. митрополит Феогност выхлопотал у хана новый ярлык (дан в подтверждение прежних об освобождении Русской церкви на Дону от дани татарам). В числе церковных имуществ упоминаются и «виноградники», видимо, расположенные у Дона. Хан Берке подарил храму митрополита Кирилла в Ростове годовой оброк со всей Ростовской земли за то, что по Ростову пели молебны о здравии ханского сына, который вскоре выздоровел. Заметим, что этот оброк состоял из отнятых у народа Руси (смердов) плодов его труда.

Преподобный Антоний Печерский и Киевский, начальник всех русских монахов

Дальнейшее распространение ислама в Золотой Орде (после Берке) связывают с именем Узбек-хана, который более решительно стал проводить политику ис-ламизации. Обладая умом и будучи религиозным человеком, он много сделал для того, чтобы ислам стал государственной религией. В 1313 году Узбек-хан выдал митрополиту Руси Петру ярлык, в котором были слова: «Если кто-либо будет поносить христианство, плохо отзовется о церквах, монастырях и часовнях, тот человек будет подвергнут смертной казни». Интересно и то, что Узбек-хан выдал дочь за московского князя и даже разрешил ей принять христианство. Царский племянник хана, молодой пылкий татарин, прибыл с владыкой в Ростов и «пленился здесь красотою учения Христа». «После смерти хана Берке царевич принял православие, раздав все «татарским нищим». Так явился на Руси св. Петр, царевич Ордынский. Когда царевичу Петру пришло время жениться, то в Ростове нашли ему невесту – православную татарку. Брат князя Бориса Васильевича, князь Глеб, сидевший в Ростове, тоже был женат на татарке, названной при крещении Феодорою».

Исцеление митрополитом Алексеем жены хана Джанибека

Русская церковь действовала в отношении татаромонголов, исходя из общих принципов любви Христовой, подобно тому, как это делает врач, помогающий больным любой веры. Известно, что жена хана Джанибека в Золотой Орде была излечена митрополитом Алексеем от глазной болезни. Хан находился под сильным влиянием жены, которая с тех пор стала покровительствовать русским, и, по свидетельству современников, тогда-то «Русь дышала свободно». Что до политико-пропагандистского значения здравиц в честь ханов, то, как известно, во-первых, ярлыки татарских ханов специально оговаривали молитвы русских митрополитов за хана – «царя», т. е. те были обязательны и необсуждаемы; во-вторых, митрополиты не были русскими и для них подобная здравица морально не была столь уж тяжела (для них хан, византийский император, король или русский князь – все это явления одного ряда); в-третьих, как только появилась возможность не славить «татарского царя», церковные иерархи этим тут же воспользовались. А такую возможность Русская церковь получила в период 1374–1382 гг., после начала «розмирья» Руси с Мамаем и до нашествия на Москву Тохтамыша. Со временем, однако, стало возможно и мирное содружество двух религий.

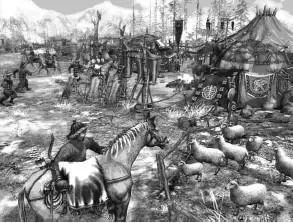

В ставке у хана Золотой Орды

Князь и митрополиты получали из рук хана особые грамоты (или ярлыки), позволявшие землям и вотчинам вести спокойное, мирное строительство. За это князю и митрополиту приходилось платить, откупаться и унижаться. Церковь поступала точно также, как и русские князья, хотя надо быть справедливыми и к церкви.

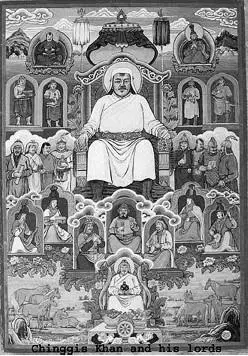

Чингисхан. Современная монгольская картина

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: