Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом

- Название:Русь между Югом, Востоком и Западом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом краткое содержание

Данная книга продолжает уникальную серию «История русской и мировой культуры».

В книге В.Б. Миронова и С.А. Голубева «Русь между Югом, Востоком и Западом» рассматривается формирование Древнерусского государства, являвшегося плодом многовековых усилий множества народов, населявших огромный евразийский массив. История выработала удивительную жизнестойкость и приспособляемость типа, утвердившегося на территории Древнерусского государства, сделала его чрезвычайно восприимчивым к различным культурам, и в то же время несгибаемым и непобедимым. Находясь на перекрестке путей, соединивших Запад и Восток, России судьбой суждено было стать координатором мировой цивилизации.

Русь между Югом, Востоком и Западом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

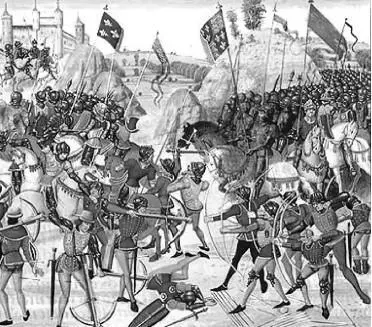

Битва при Гастингсе. 14 октября 1066 г.

Считают, что значение Рюрика велико уже потому, что «он дал подвластным территориям официальное имя – Русская земля, а герб Рюрика – Сокол – в стилизованном виде стал древним русским гербом – три-зубом». Считать, что древнерусское государство – держава скандинавских конунгов – это все равно, что перенести пески Израиля в Москву! Варяги были во многих землях, но не они дали жизнь и будущее великим народам и культурам. Иначе говоря, пришли они как интервенты («находники»), грабя, уводя в рабство людей, разоряя поселения славян, накладывая на них непосильную дань. Их приход был тяжким бедствием для Руси. Варягов охотно принимали на службу славянские князья, так как они приходили со своим оружием и имели огромный боевой опыт на суше и море. Они чужды были местным обычаям и законам кровной вражды и функционировали в пределах своего договора с хозяином. Поэтому славяне и воспринимали их как чужаков, да и сами они стремились освободиться от своего варяжского прошлого как можно скорее. Историк пишет: «Потому-то Добрыня и настоял, чтобы Олег (правнук самого Рюрика, не имевший ни единой капли славянской крови) поехал к древлянскому пахарю! Олег этим как бы приносил народу благодарность за восстание Мала, давшее ему, Олегу, правнуку варяга Рюрика, право, реальную возможность провозгласить теперь: «Я славянин! Я древлянин!» Былина особо выделяет то место, где князь Олег приглашает Микулу для совместной борьбы против Свенельда: «Ай же ты, оратай-оратаюшко, Ты поедем-ко со мной во товарищах». Приглашение князем простого пахаря в товарищи знаменательно с точки зрения престижа. И ответное согласие Микулы пойти в боевые товарищи к князю оказалось «своеобразным народным подтверждением права Олега быть государем-славянином». Но чаще варяги действовали в собственных интересах. Свенельд, находясь в разное время на службе попеременно у четырех русских князей, принимал участие во всех придворных интригах, пытаясь управлять своими хозяевами. Хотя в зрелые годы этот буйный викинг проявил больше ума и здравомыслия, чем князь Святослав. Свой век Свенельд закончил в бегах, сгинув без следа где-то в печенежских землях (977).

Свенельд и K°

Разве не то же самое видели мы у арабов?! В Аравии в конце V – начале VI вв. аравийские племена отправляли посланцев к кому-либо из великих царей Аравии, прося назначить царя над группой тех или иных племен. Причина была очевидна: не имея надплеменной власти, они никак не могли урегулировать отношения между собой. На какое-то время это дало свой эффект, но уже в VII в. от такой практики арабы отказались. В итоге прихода чужаков поднялась волна восстаний, столкновений и насильственных действий. Прямое следствие этого – большинство аравийских царств и «княжеств» было разрушено. Это породило среди арабов свободолюбивые, даже «антицарские» настроения, что и было отражено в исторических традициях и поэзии. Свидетельство тому такие строки: «И нет запрета нам убивать царей!» Есть другие предупреждения царским особам, которым прямо угрожают расправой в том случае, если они нарушат свои обязанности перед народом. Отражение подобных настроений можно найти даже в Коране. К примеру, одна из сур гласит: «Цари, когда они входят в град, они портят его; они делают наиболее достойных его жителей самыми униженными, именно так они делают». Второму халифу, Омару, приписывается утверждение: «Арабам отвратительно, чтобы одни из них царствовали над другими». Мы видим, что и арабы было попробовали «варягов», призвали и признали их власть на время, но, увидев воочию, что те собой представляют, стали их изгонять и даже убивать. И они исчезли из жизни этих народов навсегда, вдохнув в арабов свой воинственный пыл.

На Востоке

Такое решение народы древности принимали тысячи раз. Норманны, скажем, покорили ряд европейских столиц и, свергнув там местных королей, основывали династии. Они захватили изрядный кусок Франции. Герцог Вильгельм Завоеватель в 1042 г. завоевал Англию и основал новую династию. Он связал Англию с Европой и стал выразителем доктрины массового террора (У. Черчиль). В Британии всем стала заправлять военная каста. Однако правы те, кто считает: «С развитием исторической науки стало ясно, что государство создается не княжеской династией; оно есть результат глубоких социальных изменений. Такой вывод сделала европейская наука XVIII–XIX вв., а потому, например, английских историков вовсе не волнует вопрос, почему в Англии с 1066 г. все династии были иноземного происхождения». Почему таким государством не могла быть древняя Русь?! Ведь русские князья столкнулись со схожими проблемами, что и англо-норманнские королевства. Следуя отечественному норманнизму, Н. Карамзин взял у Ш. Монтескье мысль о роли германцев в происхождении новой Европы. Он писал, что «на развалинах владычества римского основалось в Европе владычество народов германских» и «в сию новую общую систему вошла и Россия», получив из Скандинавии (а Скандинавия – «гнездо витязей беспокойных – oficina gentium, vagina nationum») своих «первых государей». Так думали наши историки (не все) 200 лет назад. Последние данные ученых свидетельствуют об ином. Оба редактора Повести временных лет считают, что пришедшие в Восточную Европу варяги-русины были славянами. В Лаврентьевской и в Ипатьевской редакциях повести приведены договоры Олега Вещего, Игоря Старого, Святослава Игоревича с Византией. Великие русские князья или их послы, носившие экзотические имена – Карл, Ингельд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Стемид и т. д., заключали договоры от имени народа русского и по «Русскому закону» клялись оружием, а также «Перуном, богом своим, и Волосом, скотьим богом», т. е. чисто славянскими, а не германскими божествами (О.М. Рапов). Под этим именем, вероятно, скрывались росы. Ю.И. Вене-лин писал: «Итак, Рюрик с братьями не был ни швед, ни варяг, а настоящий россиянин. Будучи из знатнейшей фамилии новгородской, (где) он жил в Воллине или в Винете, неизвестно; родился ли в Новгороде или в Варягии – тоже неизвестно. Только знаем, что новгородцы, или. часть их при возникших распрях или даже раздоре между партиями, избрала и вызвала его в отечество, для принятия жезла правления». Недавно шведские ученые не признали шведских корней происхождения «варяжских гостей». Иные называют Рориха, графа Ютландского, известного по прозвищу «язва христианства». Еще Д.И. Иловайский указывал на «вставной характер» сказания о призвании варягов. Летописная версия «призвания варяжских князей» и последующего создания ими Русской державы вызывала в науке столь сильное недоверие, что, например, еще в XIX в. историк Д.Ф. Щеглов высказал свое мнение в предельно резкой форме: «Наша летопись или, точнее, наша сага о начале Русского государства, внесенная в последующую летопись, знает то, чего не было, и не знает того, что было».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: