Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом

- Название:Русь между Югом, Востоком и Западом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом краткое содержание

Данная книга продолжает уникальную серию «История русской и мировой культуры».

В книге В.Б. Миронова и С.А. Голубева «Русь между Югом, Востоком и Западом» рассматривается формирование Древнерусского государства, являвшегося плодом многовековых усилий множества народов, населявших огромный евразийский массив. История выработала удивительную жизнестойкость и приспособляемость типа, утвердившегося на территории Древнерусского государства, сделала его чрезвычайно восприимчивым к различным культурам, и в то же время несгибаемым и непобедимым. Находясь на перекрестке путей, соединивших Запад и Восток, России судьбой суждено было стать координатором мировой цивилизации.

Русь между Югом, Востоком и Западом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

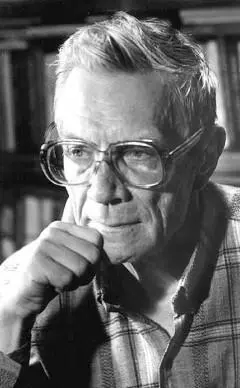

Вадим Кожинов

Однако дадим слово самому писателю. В историографии, отмечал он, распространено, даже господствует представление, согласно которому, после правления Ярослава Мудрого и его эпохи в истории Руси наступает период феодальной раздробленности, распадения страны на ряд самостоятельных княжеств, то есть отдельных «государств». Между тем о действительном, имеющем негативные последствия распаде страны уместно говорить по отношению ко времени после монгольского нашествия. Что же касается периода второй половины XI – первой трети XIII вв. (1054-й, год смерти Ярослава, и 1240-й – окончательное покорение Руси монголами), едва ли Русь перестала существовать как определенная целостность. Писатель не разделяет мрачных диагнозов иных историков. Вот, мол, каковы эти русские: разбегаются по углам и устраивают свары с верховной властью и соседями. Он обращает внимание на то, что те же процессы присущи средневековой истории всех основных стран Западной Европы. Однако это никак не смущает «обличителей». Когда же речь заходит о последующем объединении страны (со времени Ивана III), те же господа готовы «клеймить» Русь за деспотизм, за подавление самостоятельности, вольности ее отдельных частей! Одним словом, «все было безобразие» в этой самой Руси (Л. Толстой). «Те, кто всячески «осуждает» период «феодальной раздробленности», – пишет Кожинов, – совершенно упускают из виду, что на определенном этапе развития в любой стране происходит более или менее значительное обособление отдельных ее областей, и, хотя этот процесс обычно ведет к тем или иным негативным или даже трагическим последствиям, он в то же время имеет и, безусловно, плодотворные результаты. Русь, как и каждая страна, складывалась вокруг центра, столицы, которая вбирала в себя материальную и духовную энергию, тем самым неизбежно обделяя составляющие ее земли. И в какой-то момент в этих землях возникало упорное стремление к самостоятельному историческому творчеству во всех его сторонах – от экономики до культуры, что в конечном счете неизбежно приводило к определенным конфликтам с центральной властью. Едва ли можно оспорить утверждение, что без самостоятельного исторического творчества в Новгородской, Псковской, Тверской, Рязанской, Ростовской, Черниговской и других землях не смогло бы создаться материальное и духовное богатство Руси. Но эта самостоятельность неизбежно порождала и определенную политическую обособленность, становившуюся нередко «чрезмерной», приводившую к острым коллизиям и так называемым усобицам. И историки, бичующие тех или иных князей за эти усобицы, исходят, в сущности, из чисто умозрительного «идеала», который, если вдуматься, являет собой убогую, примитивную моральную пропись, совершенно не уместную при изучении драмы Истории. Да, великие князья Руси были правы, подавляя «сепаратизм» отдельных княжеств; но по-своему были правы и «державшие» те или иные самобытно развивавшиеся земли Руси «удельные» князья. И те, и другие – полноценные герои русской истории, хотя, конечно же, многие из них несут на себе печать вины перед своими собратьями и самим народом Руси». Определенное единство страны сохранялось так или иначе в течение почти столетия (до 1146 г.), а позднейшее очевидное и резкое ослабление центральной, киевской власти было обусловлено не сепаратизмом отдельных княжеств, а как бы исчерпанностью общерусской роли самого Киева (о чем еще будет сказано подробно). С таким пониманием процесса феодальной организации Руси, казалось, можно согласиться.

Междоусобицы русских князей обескровили Русь

Однако подобный хладный взгляд на историю трудно воспринять человеку, если он возьмет на себя труд познакомиться с конкретными событиями. Последующие годы стали годами величайшей трагедии и печали. Наступила фаза надлома и инерции, период некой «об-скурации» (Гумилев). За бесчисленными междоусобицами, спорами, распрями и разборками стоят не просто чьи-то личные амбиции, хотя оных хватало, но сама практика воцарения и утверждения власти – и не только на Руси, а повсюду. Ключевский, как всегда, точно нашел то главное место, откуда начинает наматываться кровавый клубок страшных противоречий. С возникновения первых центров и утверждения военно-торговой знати и возникли понятия и привычки, питавшие бесконечную усобицу русских князей. И опять-таки видим, как в Киеве, а затем в Новгороде и в других городах сталкиваются интересы военно-торговой аристократии. Кто сидел в центре, в Киеве, тот держал в руках и нити русской промышленности. В.О. Ключевский продолжает: «Отсюда соперничество между конунгами за этот город. Бродячие искатели торговых барышей, хороших кормов за военные услуги или военные добычи, они перебивали друг у друга ратных людей, доходные города, выгодные торговые пути. Киев по своему значению для русской промышленности более других городов вызывал это соперничество. Олег Новгородский за него погубил Аскольда и Дира киевских; потом другой новгородский конунг, Владимир, истребив конунга полоцкого Рогволда с сыновьями, погубил другого конунга киевского, Ярополка, собственного брата». Иначе говоря, уже с приходом варягов и начались раздоры.

К. Лебедев. Убиение Аскольда и Дира Олегом. 882 г.

Тема княжеских междоусобиц – одна из самых трагических, если не самая трагическая страница русской истории. «Где многовластие – там неразбериха», – говорили и опытные византийцы. Именно это-то и случилось на Руси. Если б не междоусобицы, иной была бы судьба России: раньше встала бы она на ноги, окрепла, возмужала – и немцам, полякам и татаромонголам была бы не по зубам. Понятно, что эта часть истории привлекала особое внимание летописцев и писателей древности. Среди них и «Слово о полку Игореве», и «Слово о погибели Русской земли», и «Повесть об ослеплении Васильки Теребовльского», и «Повесть о разорении Рязани Батыем», да и «Житие Александра Невского». Страшным бедствием для Руси стал порядок наследования князем земель по роду. Земли давались по личному произволу князей, происходила постоянная путаница. Все вело к междоусобицам и политическим и военным распрям. О законе уже не было и речи, и хотя преподобный Ила-рион в «Слове о законе, благодати и истине» уверяет, что великий князь Владимир «жил и справедливо, твердо и мудро пас землю свою», мы-то знаем: не всегда так было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: