Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом

- Название:Русь между Югом, Востоком и Западом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Русь между Югом, Востоком и Западом краткое содержание

Данная книга продолжает уникальную серию «История русской и мировой культуры».

В книге В.Б. Миронова и С.А. Голубева «Русь между Югом, Востоком и Западом» рассматривается формирование Древнерусского государства, являвшегося плодом многовековых усилий множества народов, населявших огромный евразийский массив. История выработала удивительную жизнестойкость и приспособляемость типа, утвердившегося на территории Древнерусского государства, сделала его чрезвычайно восприимчивым к различным культурам, и в то же время несгибаемым и непобедимым. Находясь на перекрестке путей, соединивших Запад и Восток, России судьбой суждено было стать координатором мировой цивилизации.

Русь между Югом, Востоком и Западом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако в общем и целом даже тогда не столько конфликты и брань ратная характеризуют связи Новгорода и Скандинавии. Главным занятием сторон была торговля, которая подкреплялась династическими браками. Примером дружеского союза стало замужество шведской принцессы Инги-герд: ей суждено было стать супругой Ярослава Мудрого и матерью благоверного князя Владимира – основателя Софийского собора в Новгороде, и вообще сыграть значительную роль в истории всего Се-верно-Европейского региона. На Руси ее часто называли православными именами – Ирина и Анна Правда. Илари-он в «Похвале святому равноапостольному князю Владимиру», осведомленный лучше позднейших авторов, говорит о ней: «…виждь и благоверную сноху твою Ерину», то есть Ирину. В более поздних русских источниках, со времен Иоанна Грозного, ее называли еще Анной Новгородской, но эта сторона наших взаимоотношений с зарубежьем менее изучена.

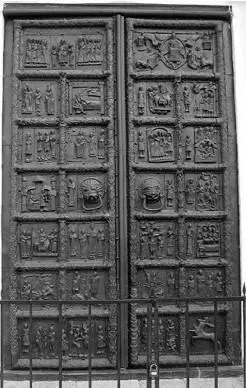

Сигтунские врата Софийского собора

Хотя киевские князья держали в Новгороде своих наместников (как правило, ими были их сыновья), Новгород подчинялся Киеву условно; вечевая боярско-купе-ческая республика занимала независимое положение. Упоминание о вече есть в Лав-рентьевской летописи под 1176 годом: «Новгородци бо изначала, и Смоляне, и Кыяне, и Полочане, и вся власти якож на думу на веча сходятся, на что же старейшие сдумают, на том и пригороды стануть». В.И. Сергеевич отмечал, что вече собиралось во всех русских волостях. Н.И. Костомаров также полагал вечевой принцип власти универсальным для русских земель. Призывавшие князей народы «не отдавались им безусловно, но приглашали их «княжить и володети по праву».

Крещение Господина Великого Новгорода

Прежняя автономия народной независимости и народного самоуправления, выражавшаяся понятием о земле, не уничтожалась от этого призыва». И даже будучи в союзе с иными землями, находясь во власти киевского князя, Новгород удерживал «за собою право располагать собою», когда найдет это нужным и выгодным. Ю. Бегунов пишет о Новгороде как об особо замечательном государстве в государстве, как о Республике Святой Софии Премудрости Бо-жией во главе с архиепископом Новгородским, с вечем, посадниками, тысяцкими, кончанскими старостами, «Советом господ», или «300 знатных кушаков», которые и правили сим богатейшим государством, простиравшимся от Новгородского (Финского) залива Балтики до Рифейских гор (Урала). Псков был крупнейшим пригородом Новгорода, но, разросшись и разбогатев на торговле, он вышел из-под власти Новгорода и получил в 1348 г. независимость. В Пскове были те же политические органы, что и в Новгороде. Вече – основной орган власти, но и здесь всем руководила «господа». Посадник играл и в Пскове важную роль. Одним словом, жизнь в Пскове главными признаками походила на новгородскую, хотя в Пскове вече было более миролюбиво и менее агрессивно, чем в Новгороде. Возможно, дело в том, что в Пскове не было резкого имущественного различия среди жителей, значит, и острых противоречий. Таким образом, на северо-западе Руси зародились и процветали Новгородская феодальная аристократическая республика и рядом с ней весьма схожая Псковская республика.

Посадник

Именно так и закладывались традиции демократической власти на Руси. Уже в 1080-х гг. в Новгороде избирают соправителя князю – боярского посадника. Сей институт формировался из представителей новгородской знати, хотя Киев пытался закрепить эту должность за своим. Так, в 1120 г., по словам новгородского летописца, «приде Борис посадницить в Новъ-город». Это почти последние случаи назначения новгородских посадников по воле Киева, поскольку общим правилом делается избрание собственных посадников на вече. Пока тот угоден был народу, он сохранял свой пост. Говорят, некий Степан Твердиславич посадничал целых 13 лет. Посадник – чрезвычайно важная фигура власти: он без князя управлял городом, вел переговоры от имени города, своей печатью утверждал документы (грамоты), порой вставал во главе войск и т. п. Его имя стояло в начале грамот с именами архиепископа и тысяцкого. Тысяцкий предводительствовал войсками, избирался из числа народа, предводительствуя земскими «воями» (так было вначале). Открытия последнего времени (1998) дали основание В.Л. Янину «связать возникновение права новгородцев самим собирать и контролировать государственные доходы с исходным соглашением, каким был договор с приглашенным на новгородское княжение Рюриком в середине IX в. Княжеская власть в Новгородской земле утверждается как результат договора между местной межплеменной верхушкой и приглашенным князем». Новгородские вольности, возможно, идут еще со времен Рюрика.

В городе избирают посадников, затем тысяцких. Новгородцы, псковитяне и ладо-жане на вече изгнали князя Всеволода Мстиславича и объявили о своей «Вольности в князьях» (1136). Это привлекло к Новгороду особое внимание русских князей, стремившихся занять великокняжеский стол при поддержке города. Развитие получили и народное вече на Ярославовом дворище с участием жителей города, и вечевые собрания в городских концах. В.Л. Янин отмечает популярность легенды о призвании князей для правления в Новгород, ибо оная обосновывала исконное право новгородцев «поискать князя там, где им любо». В этом усматриваются девиз и обоснование новгородской политической концепции права.

Новгородская община

Торговое товарищество

В ходе раскопок в Новгороде открыта и административная усадьба, служившая местопребыванием совместного суда князя и посадника; этому суду в XII в. подлежали все дела – уголовные, гражданские, земельные и т. д. Исследованием построек усадьбы и берестяных грамот (их было найдено около сотни) установлено, что совместный суд впервые возник в 1126 г. Не ранее конца XI в. мог быть установлен запрет князю владеть в Новгородской земле вотчинами. Права частного землевладения на севере ранее просто не существовало. Устройство суда отражало политэкономические реалии Новгорода. В нем принимали участие главные действующие силы (посадский, тысяцкий, архиепископ, вече). У архиепископа, тысяцкого был и свой суд. Что касается наказаний, то преимущество имели наказания рублем (за разбой и грабеж предусмотрено наибольшое наказание: 50 р. с боярина, 20 р. – с житьяго и 10 р. – с молодшего). В случае рецидива воровства виновного вешали (за 3-е воровство). Явно просматривается тенденция ужесточения законодательства по мере развития общества. Узаконена смертная казнь, чего ранее не было в «Русской Правде», хотя и тут прослеживается четко выраженный классовый характер судебных уложений и законов. В случае убийства раба господином кара его минует: «А кто осподарь отрешится, ударит своего холопа или рабу, а случится смерть, в том наместницы не судят и вины неем-лють». На наместника можно пожаловаться великому князю. Но и тут усматривается деление на «лучших» и «меньших» людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: