Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)

- Название:Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.) краткое содержание

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале – сентябре 1917 года: предреволюционная смута, военные реформы Временного правительства, потеря армией управления и, как следствие, – ее развал.

Для широкого круга читателей.

Крушение власти и армии. (Февраль – сентябрь 1917 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общего плана – экономического и технического – министерство не имело, да и трудно было осуществить какой-либо план. Ибо в железнодорожную организацию, сильную некогда своей дисциплиной, Некрасов решил ввести «на место старых лозунгов принуждения и страха (?) – новые начала демократической организации» путем насаждения во всех отраслях железнодорожного дела выборных советов и комитетов. На создание их министр отпустил крупное ассигнование, и знаменитым циркуляром 27 мая определил организациям широчайший круг ведения в области общественного контроля, наблюдения за работой железных дорог и «указаний» ответственным лицам администрации. Впоследствии железнодорожным организациям была обещана и передача распорядительных функций… «Пока же министерство путей сообщения и подведомственные ему местные установления должны и будут строго согласовывать свою работу со взглядами и пожеланиями объединенных железнодорожных тружеников». Таким образом, г. Некрасов важнейшие государственные интересы – направление железнодорожной политики, судьбу обороны, промышленности и всех других отраслей народной жизни, сопряженных с использованием путей сообщения, отдал в руки частной организации. Мера, которая была бы вполне правильной, как выразился один из современных критиков, если бы все русское население состояло из одних железнодорожников.

В этой, не имевшей еще примера нигде в мире, реорганизации, проведенной господином Некрасовым, приходится поневоле видеть нечто худшее, чем простая ошибка или заблуждение.

Общее направление министерской политики было усвоено надлежаще. В начале августа на московском съезде, ставшем орудием левых социалистических партий, один из главных руководителей заявил, что «железнодорожный союз должен быть вполне автономным, и никакая решительно власть, никто кроме железнодорожников не может вмешиваться в их жизнь»… Словом, отложение от государства.

Начался развал. В строгий и точный механизм железнодорожной службы и в центре, и на местах был введен небывалый элемент произвола случайного состава организаций, основанных по принципу большинства, а не знания и опыта. Я понимаю демократизацию, открывающую широкий доступ народным массам к науке, технике, искусству, но не понимаю демократизации этих достижений человеческого разума.

Началось безвластие и падение трудовой дисциплины. Уже в июле правительство считало положение железных дорог катастрофическим.

Замечательно, что еще в конце марта на кадетском съезде Некрасов выражал притворное изумление перед таким «парадоксальным явлением», что с появлением комитетов, появились чрезмерные требования, устранение начальников, неуклонное падение продуктивности труда и т. д. При этом он утешал аплодировавшее ему собрание тем, что это явление вполне закономерное и неизбежное, как следствие старого режима, но что «в этой организации лежит залог высшего развития железнодорожного дела».

Некрасов, после такого четырехмесячного управления ведомством, ушел, взяв в свои руки неведомые ему финансы страны, а преемник его Юренев начал бороться против захвата железнодорожниками власти, считая «вмешательство в распорядительную деятельность ведомства частных лиц и организаций государственным преступлением». Борьба велась обычными методами Временного правительства и уже не могла вернуть потерянного. И на московском совещании председатель железнодорожного союза, в сознании силы и влияния его, говорил, что предпринятая борьба с демократическими организациями есть проявление контрреволюции, и против этого союз будет бороться абсолютно всеми средствами «и найдет силы задушить эту гидру контрреволюции».

В дальнейшем, как известно, «Викжель» став организацией всецело политической, предал Корнилова – Керенскому, Керенского – Ленину, с рвением бывшего охранного отделения «ловил» бежавших Быховских узников и наконец погиб бесславно в тисках большевистской централизации. В 1919 г. в «Правде» был опубликован приказ советского комиссара путей сообщения Красина, похоронивший окончательно некрасовские упражнения в области самоуправства: «Существующая система железнодорожного управления… привела транспорт к полному развалу… Всем завоеваниям революции грозит опасность уничтожения… На место коллегиального, в действительности безответственного управления, вводятся принципы единоличного управления и повышенной ответственности: все от стрелочника до члена коллегии должны точно и беспрекословно исполнять все мои предписания. Реформы приостановить и всюду, где только можно, восстановить старые должности и старый технический аппарат в центральном управлении и на линиях».

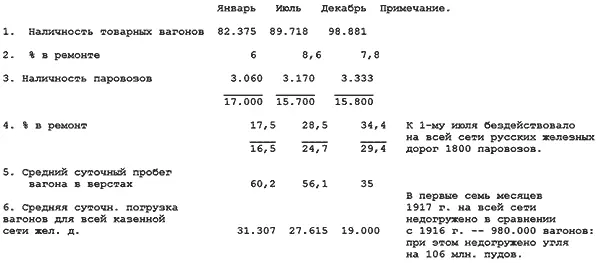

В результате всех этих явлений, т. е. старого режима, войны и революции, явилось то положение транспорта, которое характеризуется – хотя и очень поверхностно – скудными цифровыми данными, которые находятся в моем распоряжении; относятся они к московскому узлу, а некоторые – ко всей сети (под чертой).

Если к этому прибавить увеличение числа рабочих, приходившихся на 1 в. пути, по сравнению с 1914 г., от двух (Москов. – Каз. и Москов. – Курск.) до восьми раз (Северные) и увеличение средней оплаты одного человека с 310 на 1.107 рубл., то станет ясным, что причины социального и политического характера (2, 4, 5, 6) имели в общей железнодорожной разрухе большее значение, чем технические условия (1, 3). Явление, совершенно обратное дореволюционному периоду, когда работа железных дорог доходила до крайнего напряжения, когда личный состав их проявлял высокую энергию и самоотвержение. Мы не забудем, что сосредоточение русских армий летом 1914 года, возбуждавшее всегда самые тревожные опасения в составителях плана кампании, прошло не только блестяще, но войска не раз прибывали на фронт раньше сроков, положенных по плану мобилизации и сосредоточения. Такова же работа железнодорожников и в течение войны. И, если бывали случаи роковой медленности стратегических перевозок, как например в 1916 году, лишившие нас успеха летом на Волынском театре и осенью в Румынии, то это обстоятельство нужно отнести к слаборазвитой сети и непосильному заданию, а никак не к недостатку доброй воли и сознания долга железнодорожников.

Наконец, еще один элемент государственного хозяйства – финансы. Если имеет значение нормальный финансовый план, то он находится в полной и абсолютной зависимости от целого ряда существенных факторов: общих политических условий, дающих уверенность извне и внутри в прочности государственного строя и устойчивости внутреннего положения страны; стратегических условий, определяющих степень надежности государственной обороны; экономических условий, как то: состояние производительности страны и взаимоотношения производства ее с потреблением, условия труда, транспорта и т. д. Власть, фронт, деревня, завод, транспорт не давали соответственных гарантий, и потому ведомство могло принимать лишь меры паллиативные, чтобы задержать процесс распада всей денежной системы и в корне нарушенного бюджетного равновесия до тех пор, пока в стране не восстановится относительный порядок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: