Владимир Миронов - Древний Восток и Азия

- Название:Древний Восток и Азия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1061-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Древний Восток и Азия краткое содержание

Это очередной том, выходящий в рамках грандиозного проекта, посвященного истории русской и мировой культуры. Понятие «Восток» менялось в разные эпохи; автор начинает повествование с Палестины, Финикии, Сирии – Святой земли для всех религий, связанных с библейской традицией. Драматичные события ветхозаветной истории, знакомые нам по Библии, но вряд ли в должной мере понятые нами; великая мистерия истории новозаветной, искупительная миссия Иисуса Христа, Его образ в мировой культуре, в том числе в духовном наследии России, – вот главные темы этой книги. А более «восточный» Восток в ней представлен Древней Индией – хранительницей ведических преданий и родиной буддизма, которая, по твердому убеждению автора, во многих проявлениях своей культуры глубоко родственна России, ее духовному наследию и самому мироощущению.

Древний Восток и Азия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

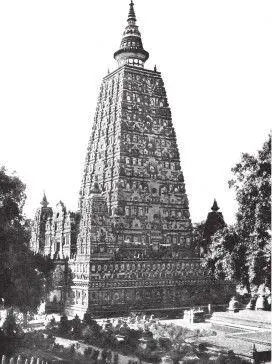

Сюда же совершил в 1890–1891 гг. путешествие и цесаревич Николай, будущий царь Николай II. Имеется и редкое издание. Там описываются впечатления, пережитые путешественниками в Индии. Они впечатляют. Тут описывается небородный Ганг, память об Ашоке и Будде (Шакьямуни), Бенарес, многое иное. Показалось чрезвычайно интересным то обобщение, которое в начале труда дают авторы, сравнив две цивилизации – индскую и русскую, а заодно обе эти цивилизации с западной цивилизацией. «Но думать, будто две трети человечества, именно в силу какого-то фатализма и прирожденной косности, чуть ли не вечно немы и мертвы, чуть ли не сказали своего последнего слова на арене мирового развития и мировых событий, (думать именно так, а не иначе) противоречило бы действительному положению вещей: нам – русским особенно важно и любопытно вникнуть в несостоятельность подобного обобщения западников, ибо наше прошлое и прошлое самой типичной восточной страны (Индии) до мелочей сходны и родственны, одинаково смутны и печальны в материальном отношении, в совершенно равной мере заключают в себе залог обновленного будущего и уверенной борьбы за свои исконные права. Согласиться с тривиальной европейской точкой зрения на инородческие миры – значит подписать жалкий приговор самим себе как государству и как племени с преобладающими над всем остальным мистически окрашенными высокими идеалами. Там, за Алтаем и за Памиром, та же неоглядная, неисследованная никакими еще мыслителями, неосознанная допетровская Русь с ее непочатой ширью предания и неиссякающей любовью к чудесному… Сближение туземцев Индии с русским простонародьем многим (могло бы показаться) тенденциозным, почти невероятным или просто-напросто фантастическим».

Храм Махабодхи в Бодхгайе

Случайное подтверждение того, что не одному автору очерка эта аналогия бросилась в глаза, были и те откровения, которые он нашел в купленной им в Индии трехтомной книге епископа Хебера, изданной тогда, когда о наступательном воссоединении русских с Азией еще и не думали… Заметки названного автора относятся к двадцатым годам XIX века. Они сделаны после его посещения России. Проехав от столицы до южных границ, оставаясь под неизгладимым впечатлением церквей и палат Кремля, подобие коих ему чудилось в той же Индии при виде тамошних колоссальных сооружений, он писал: «Духом старой Москвы повеяло на Хебера, лишь только он вступил на бенгальскую почву. Раджпутские и маратские вершники (верховые), сопровождавшие его в течение официальных передвижений по гигантской епархии, показались ему схожими с кубанским казачеством: видно, недаром в Индостане принято именовать «козаками» тамошних смелых конных, а то и пеших воинов… Без сомнения, чем глубже всматриваешься в индийскую историю и в индивидуальные качества населяющих полуостров рас, тем (отчетливее выглядят некоторые тезисы) об этой стране, вызывающей в нас все больший и больший как бы инстинктивный интерес. Разве что вдобавок понятия «Россия» и «Восток», – подразумевая под этим всю совокупность культурных особенностей ислама, браманизма, буддийских разветвлений, конфуцианства и т. п. – поставлены будут историософами в одну органически цельную группу жизненно стойких народов, (всем им присуще) одинаково резкое отличие их от западных наций…» Авторы отметили, что некогда на Русь и на Индию (как на братьев по оружию) стал наступать грозный Туран, двигавший на обе страны «свои варварски-хищные орды».

Индийский храм. Фрагмент

Индию боготворили многие российские ученые, мыслители и поэты… Ф. И. Тютчев откликается на индийскую тему, на перевод на немецкий язык драмы древнеиндийского поэта Калидасы «Саконтала» («Шакунтала»), и пишет стих «Саконтала» (не позднее середины 1826 года):

Что юный год дает цветам —

Их девственный румянец;

Что зрелый год дает плодам —

Их царственный багрянец;

Что нежит взор и веселит,

Как перл, в морях цветущий;

Что греет душу и живит,

Как нектар всемогущий:

Весь цвет сокровищниц мечты,

Весь полный цвет творенья,

И, словом, небо красоты

В лучах воображенья, —

Всё, всё Поэзия слила

В тебе одной – Саконтала.

Поэт К. Бальмонт в дневнике признается, что его душа витает где-то в глубинах истории, Мирового Космоса, находясь «где-то в древнем Риме, где-то в вечной Индии» (1904). Ранее в поэтическом сборнике «Будем, как Солнце» (1903) он посвятил Индии строки (возможно, это его ответ на более ранние стихотворения Д. Мережковского – «Нирвана» и «Будда»):

Я полюбил индийцев потому,

Что в их словах – бесчисленные

зданья,

Они растут из яркого страданья,

Пронзая глубь веков, меняя тьму…

Одним из тех, кто был очарован красотами Индии, обаянием и красотой индийского народа, был и «русский гуру» Н. К. Рерих (1874–1947). Он глубже, чем кто-либо иной из наших соотечественников, проник в святая святых индусов – их культуру. «Когда я думаю о Николае Рерихе, поражаюсь размаху его деятельности и богатству творческого гения», – писал Джавахарлал Неру. Великий ученый, замечательный художник, писатель, археолог, исследователь, он освещал многочисленные аспекты жизни и деятельности народов Индии и вообще людей Востока. Если судить по его воспоминаниям, то сама судьба бросила его в объятия Индии. По соседству с его родовым имением Извара некогда жил индусский раджа (еще в екатерининские времена). Несомненно, это обстоятельство, следы оставленного им парка, а также неизвестно как попавшая в дом картина величественной горы (знаменитой Канченджанга) глубоко вошли в сознание мальчика, а затем и заставили прийти к мысли: «Заманчив великий индийский путь…» Восток очаровывал, призывал, манил его, словно сирены Одиссея. Вспомним, с каким уважением и интересом он изучал культуру и мысли выдающихся мужей цивилизации. В его картинах предстают образы основателей учений и религий, философов, мыслителей, реформаторов – Будда, Христос, Лао-Цзы, Конфуций, Моисей, Нагараджуна. В этой тяге заметен и научный интерес. Изучая вопросы массовых миграций, Н. Рерих пришел к заключению, что народы, заселявшие русские равнины в течение многих лет, были в далеком прошлом тесно связаны с Востоком, а не с Западом. Поэтому на Востоке и следует искать разгадки тех многих особенностей русского типа и характера, мысли, культуры, языка, истории. Подобная ориентация определит и дальнейшую жизнь художника. Он проявил интерес к движению «Миссия Рамакришны», возникшему по инициативе индийского ученого и общественного деятеля Свами Вивекананды (1897).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: