Владимир Миронов - Древний Восток и Азия

- Название:Древний Восток и Азия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1061-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Древний Восток и Азия краткое содержание

Это очередной том, выходящий в рамках грандиозного проекта, посвященного истории русской и мировой культуры. Понятие «Восток» менялось в разные эпохи; автор начинает повествование с Палестины, Финикии, Сирии – Святой земли для всех религий, связанных с библейской традицией. Драматичные события ветхозаветной истории, знакомые нам по Библии, но вряд ли в должной мере понятые нами; великая мистерия истории новозаветной, искупительная миссия Иисуса Христа, Его образ в мировой культуре, в том числе в духовном наследии России, – вот главные темы этой книги. А более «восточный» Восток в ней представлен Древней Индией – хранительницей ведических преданий и родиной буддизма, которая, по твердому убеждению автора, во многих проявлениях своей культуры глубоко родственна России, ее духовному наследию и самому мироощущению.

Древний Восток и Азия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аверинцев пишет: «Сирийцы – это народ толмачей: достаточно вспомнить, что из их рук Восток получил Аристотеля, которому предстояло кружным путем, через арабов, вернуться на Запад в эпоху схоластов. Это народ купцов, посланцев и миссионеров, чье бытие определялось фактом противостояния двух цивилизаций; факт этот был источником как материального, так и духовного обогащения, – хотя, разумеется, и непрестанной угрозой. Но они не только соединяли собою, как живой мост, Византию и Иран; судьба их связана с еще большими географическими дистанциями. Их колонии в иноземных городах, их торговые фактории раскинулись вдоль «шелкового пути» до самого Китая, где в VII в. н.э., согласно свидетельству стелы Сианьфу (на китайском и сирийском языках), существовала большая христианская община во главе с епископом-сирийцем. Сирийское письмо и его модификации применялись народами Центральной Азии; сирийская литургия с незапамятных времен и вплоть до появления европейцев в XVI в. служилась в церквах христиан апостола Фомы на Малабарском побережье Индии. Контакты сирийцев уходили и на Запад; их присутствие засвидетельствовано надгробиями на территории Франции, формы их художественного творчества, занесенные торговыми и церковными встречами, оказали воздействие на становление раннесредневекового стиля в далекой Ирландии».

Зевс Долихийский (из Сирии)

У этих народов одни боги. Сирийцы и копты оставили след в духовном наследии мира. От Сирии путь проляжет к Армении, связанной с ее культурой, а затем и на Русь. Хомяков как-то заметил в «Семирамиде»: «Можно понять, как горячо под небом Палестины и Сирии разгорелась распря религиозная, соединенная с распрею народной, как неистово сражались два начала духовные, перешедшие из мысли в страсть, и в страсть, которой наша Европа не знает, которой наш Север понять не может». Позвольте… Европа, может, и не знает, а вот Русь и Россия знают страсть, которая в состоянии зажечь народ. Может, потому духовные писатели Сирии станут наставниками русских монахов, а их сюжеты – темами рассказов писателей (рассказ Лескова «Гора» о златокузнеце Зеноне, носителе православного духа). Ведь его в христианство обратил сириец. Сирийский праведник – пожалуй, главные образы в ряде произведений Лескова, посвященных Востоку: Памфалон, Зенон, безвестный сириец из «Прекрасной Азы». «Это образ того, кто несет истинный свет Христовой веры из той земли, что хранит память великих событий и великих людей, без всяких сомнений связанная для православного человека с именами Святых Симеона Столпника, Иоанна Дамаскина, Ефрема Сирина». Связь та станет читателю еще понятнее, если принять точку зрения ученых, считающих, что сирийский язык схож с «русским языком» той поры. На нем говорили наши далекие предки, обитавшие в Передней Азии. На нем, по свидетельству иных арабских авторов, говорили и ромеи, копты, ал-хабаша и жители соседних стран.

Жаль, что сирийские источники не получили еще должного признания среди историков и археологов. Вспомним знаменательное высказывание историка В. Н. Татищева, писавшего, что из Диодора Сицилийского и других древних видно, что «словяне первее жили в Сирии и Финикии». Сегодня уже никто не решился бы рассматривать это высказывание великого русского историка как «баснословное». Наука ушла вперед. История великого переселения народов стала почти азбучной истиной. Достоянием мысли становятся все новые факты, говорящие о древнейшей истории славян и русов, которая протекала в значительной мере в районе Передней Азии. Да и у Геродота версия переселения скифов на запад указывает на то, что их земли ранее находились где-то гораздо южнее Причерноморья и Крыма, земли киммерийской: «Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда мессагеты вытеснили их оттуда военной силой, то скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю».

Скифский воин

Возможно, в сирийских хрониках VI—VII вв. н.э. содержатся важные материалы, которые в дальнейшем прольют свет на предшествующую историю и наших предков, а не только на историю сасанидской эпохи, когда язык сирийцев был дипломатическим языком Ближнего Востока. «В IV в. н.э. он являлся превосходно развитым литературным языком, способным передавать сложную отвлеченную мысль. К этому времени относятся сочинения сирийцев на родном языке и их многочисленные переводы с сирийского на греческий язык. В качестве торгового и дипломатического языка Передней Азии сирийский язык получил распространение еще задолго до рассматриваемого времени…» В России же сочинения историков-сирийцев стали известны во многом благодаря усилиям профессоров Санкт-Петербургской Духовной академии В. Болотова («Церковная история в Сирии») и А. Дьяконова («Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды»). Но, пожалуй, лишь в работах Н. В. Пигулевской (1894—1970) сирийская историография заняла наиболее важное и отвечающее ее значению место, как при изучении отдельных регионов или государств – Византии, Ирана, Южной Аравии, Закавказья, Средней Азии, Индии, Китая, так и при решении общеисторических проблем социальной истории и культуры. Особенно незаменимым и весьма ценным делает ее то обстоятельство, что она содержит сообщения, на других языках абсолютно неизвестные. Она лишена и той официозности и предвзятости, что в целом присуща греко-византийским, римским, арабским или еврейским авторам. Эта литература охватывает большой период истории (от II в. н.э. до XIV в. н.э.), от писателя и философа Бар Дайсана, жившего в Эдессе на рубеже II—III вв. н.э., автора «Hypomnemata Indica» и «Истории Армении», до Бар Эбрея, автора «Всеобщей истории», жившего в XIII в. н.э., и т.д.

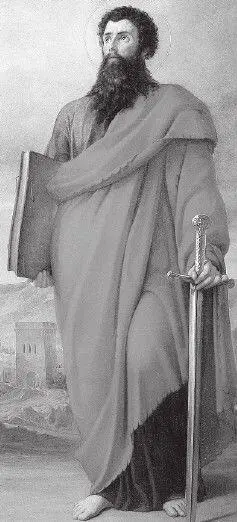

В Древней Руси всегда были особо почитаемы великие духовные подвижники древности – Антоний Великий, Илларион, Макарий Египетский, Симеон Столпник, отцы Евфимий Великий, Савва Освященный, Феодосий Киновиарх, Ефрем Сирин, многие-многие другие. Философ Г. Федотов некогда так сказал о них: «Вчитываясь в жития палестинских аскетов, мы невольно поражаемся близости палестинского идеала святости и религиозной жизни Руси. Палестинское монашество было нашей школой спасения, той веткой восточного монашеского древа, от которой отделилась русская отрасль». Уйти в монастырь, укрыться, спрятаться от несправедливостей и грязи мира, лично очиститься и умыть руки – это так по-русски!

А. Марков. Апостол Павел. 1849 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: