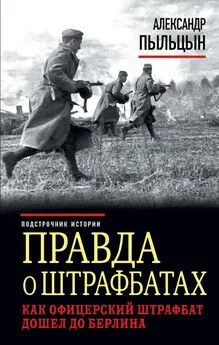

Александр Пыльцын - Правда о штрафбатах.

- Название:Правда о штрафбатах.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо Яуза

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-21470-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пыльцын - Правда о штрафбатах. краткое содержание

"В прорыв идут штрафные батальоны..."

Будучи при советской власти фактически под полным запретом, после падения СССР эта тема стала одним из главных козырей антисоветской пропаганды, любимым поводом для обличений "проклятого тоталитарного прошлого" и политических спекуляций нечистоплотных псевдоисториков.

Кульминацией этой кампании стал показ по государственному телевидению скандального сериала "Штрафбат" - насквозь лживой агитки, старательно подводившей к мысли, что именно "штрафники выиграли войну", хотя на самом деле в 1941-1945 гг. численность штрафных частей составляла всего 1,24% от численности советских Вооруженных сил.

Не говоря уже о том, что далеко не все воевавшие в штрафбатах были штрафниками - согласно сталинскому приказу постоянный командный состав штрафных рот и батальонов - от взвода и выше - комплектовался "из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников".

Одним из таких офицеров "постоянного состава" был автор этой книги Александр Васильевич Пыльцын, с декабря 1943 по май 1945 года воевавший в 8-м Отдельном (офицерском) штрафном батальоне (полевая почта 07380), прошедший от Белоруссии до Берлина и подробно, обстоятельно и честно рассказавший об этом боевом пути - не приукрашивая "окопную правду", но и не очерняя прошлое.

Правдивые книги о советских штрафниках можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. И эта среди них - лучшая..

Правда о штрафбатах. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иногда немцы простреливали некоторые особо опасные места своими дежурными пулеметами. И я помню, например, что при преодолении прохода в проволочном заграждении почувствовал какой-то удар. Только уже днем я обнаружил, что пуля пробила мне солдатский котелок, притороченный к вещмешку ("сидору", как их называли тогда). Правда, зачем мы брали с собой эти котелки, если по роду нашей боевой задачи мы не могли ими воспользоваться, мне бывало непонятно — на всякий случай, наверное. Но впоследствии я понял, что котелок нужен солдату всегда.

Замыкала колонну батальона рота капитана Матвиенко, прибывшего в батальон вместе с нашей группой и уже имевшего значительный боевой опыт, о чем свидетельствовали два ордена Красной Звезды. И вот кто-то из его бойцов задел, по неосторожности, проволоку, зацепился за ее колючки и, пытаясь вырваться из их цепкой хватки, «оживил» этот консервно-баночный телеграф, что всполошило фрицев, и они открыли все нараставший по плотности ружейно-пулеметный огонь по этому участку. К тому времени передовые подразделения батальона уже преодолели первую траншею, в которой почти не оказалось солдат противника (они грелись в блиндажах и землянках), а тех, кто был в окопах, застали врасплох и сняли без выстрелов. Теперь нужно было обнаруживать себя и нам, чтобы отвлечь внимание выскакивавших из землянок фрицев и помочь попавшим в беду своим. Все, кто был близко, практически без чьей-либо команды открыли огонь по немцам, а взвод огнеметчиков выпустил несколько мощных огненных струй по скоплениям немцев и по выходам из блиндажей. Впервые в моей жизни я видел горящих и безумно орущих людей! Жутковатое зрелище…

Рота Матвиенко понесла потери, но все-таки тоже прорвалась к основным силам батальона. В подразделениях же, преодолевших линию фронта раньше, потерь вовсе не было. Здесь комбат поставил моему взводу другую задачу замыкать колонну батальона. Таким образом, взвод превращался из авангарда в арьергард. Это мне показалось более ответственным, так как теперь взводу пришлось действовать уже вдали от командования батальона, и мои решения должны стать более самостоятельными.

Немцы так и не поняли, какими силами русские прошли через участок их обороны, и, может именно поэтому в дальнейшем, столкнувшись с каким-либо нашим подразделением, фрицы в панике кричали "Рус партизанен!" И, как потом мы узнали, эта паника

у них была небезосновательной: в партизанских отрядах и бригадах на территории Белоруссии действовало более 350 000 партизан.

На каком участке преодолевал линию фронта лыжный батальон, я не знал, и во время боевых действий в тылу противника соприкосновения с лыжниками у нас не было. Видимо или характер их задачи, или сложившаяся обстановка заставили этот батальон действовать самостоятельно.

Уже потом, когда наш необычный поход в тыл противника был завершен, в армейской газете сообщили, что "этот беспримерный рейд дерзко и смело осуществили отряд Осипова и лыжный батальон Камирного". Стало понятно, что и лыжники тоже успешно выполнили свою задачу. Наш же батальон действовал самостоятельно. после разгрома какого-то крупного немецкого штаба в дер. Мадоры и подрыва нескольких рельсов на той же железной дороге, только к рассвету 20 февраля он стал приближаться к Рогачеву с северо-запада, перерезав развилку шоссе на Бобруйск и Жлобин.

И только многие годы спустя из "Советской военной энциклопедии" я узнал, что лыжники были из состава 120-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии и линию фронта они перешли сутками позже и в другом месте — севернее Нового Быхова. А еще через сутки туда же в результате смелого маневра вышел один отдельный полк этой же дивизии. Соединившись, они перерезали железную дорогу Рогачев — Могилев и перехватили шоссе Рогачев — Новый Быхов. Группировка противника оказалась изолированной с севера.

Даже после этого рейда мы узнали о лыжном батальоне только из короткой корреспонденции в армейской газете.

Кстати, это на моей памяти была первая и последняя публикация о штрафбате, хотя и замаскированная: «отряд» (может, какой-то партизанский?). Ни перед этим, ни после и до самого конца войны штрафбат никогда и нигде не упоминался. У нас ни разу не появлялись ни кинооператоры, ни фотокорреспонденты, ни представители журналистской братии, даже из дивизионных газет. Наверное, сверху было наложено «табу» на освещение действий штрафников.

Так что и после войны мы не искали, как другие, себя в хроникально-документальных фильмах о войне. А ведь наши дети, которых мы брали на просмотр таких фильмов, спрашивали, увидят ли они там нас. Мы как-то отвечали на эти вопросы. Выкручивались.

А тогда, в феврале 1944 года, как только наш батальон вышел в район, близкий к северо-западной окраине Рогачева, комбат связался по радио со штабом армии. Вот как это событие отражено в воспоминаниях генерала Горбатова:

Получили весть от сводного отряда лыжников. Он дошел до Рогачева, но перед самым городом высланная разведка встретилась с противником, засевшим в траншеях. Командир отряда поступил правильно: поняв, что внезапность утрачена, он не стал ввязываться в неравный бой, а отвел отряд в лес и начал действовать по тылам противника.

Да если бы мы и попытались овладеть городом, тем более — удержать его, нам бы это не удалось. Ведь основные силы немцев не были разгромлены, а у нас ни артиллерии, ни бронетанковой техники, ни даже минометов не было! Наша минометная рота под командованием майора Пекура, в составе которой был мой друг Миша Гольдштейн, действовала в этом рейде как стрелковая.

А роты противотанковых ружей да взвода ранцевых огнеметов в этих условиях было явно недостаточно! Ведь и в самом Рогачеве, и вблизи него у немцев было сосредоточено большое количество войск и техники.

Вскоре поступила команда «действовать», как и было предусмотрено заранее — громить тылы, чем мы активно и занялись. Панику в стане врага нам удалось посеять большую. Батальон действовал и группами, и собираясь в один, довольно мощный кулак. Мелкие наши группы уничтожали технику противника. Захваченные орудия, предварительно перебив их прислугу, поворачивали в сторону заметных скоплений вражеских войск, складов и пр. Среди штрафников были артиллеристы, танкисты, даже летчики, поэтому произвести несколько выстрелов из орудий не составляло труда. Затем эти орудия и минометы взрывали или приводили в негодность другим способом. Поджигали захваченные продовольственные склады и склады боеприпасов, брали под контроль перекрестки дорог, уничтожали подходящие войсковые резервы противника и перерезали линии связи. Временно взятые в плен ("временно", потому что после допросов их, естественно, не отпускали, а уничтожали) немцы говорили, что их командование считает, будто в тылу действуют откуда-то взявшаяся дивизия, а то и две, да много партизан. Так начались наши оперативные действия в тылу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: