Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 3

- Название:Народы и личности в истории. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звонница-МГ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-039-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 3 краткое содержание

Заключительный том трилогии В.Б. Миронова «Народы и личности в истории» посвящен событиям и людям большей части Земли (Скандинавия, Япония, Латинская Америка, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай). Автор остановился лишь на отдельных, наиважнейших страницах истории и героических личностях (великих ученых, инженерах, писателях, художниках, политиках и полководцах).

Книга рассчитана на широкий круг заинтересованных читателей, любящих историю, мудрость и Россию.

Народы и личности в истории. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

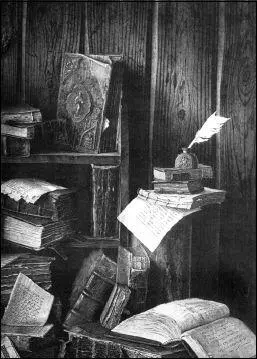

Пройдут годы, и некие другие люди вновь обратятся к бессмертным творениям веков минувших, к опыту мировых культур и народов, не уставая воздавать должное пантеону наших великих учителей. Vixerunt! («Их уже нет в живых!» – лат.). Не знаю, почувствовал ли читатель умиротворение, прочитав сей труд? Вряд ли. И все же низкий поклон и благодарность друзьям и соратникам за долготерпение. Воздадим должное поэтам и писателям, ученым и художникам, передавшим в своих книгах, картинах, мелодиях и образах мудрость мира, словно волшебные руны Одина… Книга в самом деле поразительнее всех самых наиволшебнейших средств просвещения и воспитания, хотя поэт Майков и заметил: «Гармонии стиха божественные тайны не думай разгадать по книгам мудрецов». И пусть не всем доступны страсти Нимврода, этого «ловца перед Господом» (в Библии так обычно характеризуют человека сильной и исключительной воли), но мы, скорее, познаем ad discendum, non ad docendum (лат. «для изучения, не для поучения»).

Талантливая, неординарная книга не только уловляет чуткие и нежные души. В ней, словно в магическом кристалле, вы обозревать эпохи, события, поступки, мудрые мысли. Я. А. Коменский написал: «Книги – это инструмент насаждения мудрости». Монтень сожалел, что в его время у Франции не нашлось десятка Диогенов Лаэртских, ибо из их трудов он больше бы узнал о судьбе и жизни «великих наставников человечества». Милтон сравнивал книги с волшебными травами, из которых составляются целебные и сильнодействующие снадобья… Что же касается выборки литературы для чтения, то он полагал, что «мудрый и из ничтожной книги извлечет больше полезного, чем дурак из Священного Писания». Дон-Кихот с удовольствием менял свои поля и фермы на книги. Да и раньше за редкие папирусы отдавали целые состояния. Философ Л. Фейербах сравнивал мудрые книги с дивными уединенными капеллами, которые человек воздвигает «в романтических местностях жизни, на самых красивых высотах». Он называл их извлечениями из великих «фолиантов жизни». [780]

В нашу эпоху роль книги не только не уменьшилась, но и повысилась. Хотя в иных странах заметны признаки ее девальвации. Ранее Ч. Лэм даже задавался вопросом: «Почему у нас нет молитв перед книгами – этой духовной пищей? Почему мы не молимся перед Милтоном, перед Шекспиром?» Могущественные правители и умнейшие мужи прошлого сочетали свою деятельность с огромной любовью к книге, не зная более здорового и полезного отдыха… У. Теккерей считал, что «книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления…». Дж. Рескин писал о книгах как о «сокровище королей», а английский эссеист Ли Хант считал даже простое разглядывание книжных корешков неплохим и крайне полезным «учебником гуманности». Драматург А. Н. Островский в «Застольном слове о Пушкине» сказал то, что мы вправе отнести не только к этому поэту, но и вообще к умным книгам: «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть». Так же и с книгой: «Она учит тех, кто еще может учиться». Карлейль считал, что с книгой в корне изменились и условия массового образования. Он, правда, излишне опрометчиво утверждал, что «книгопечатание преобразовало все университеты и даже упразднило их». Учителю якобы не надо отныне собирать вокруг себя людей для передачи им знаний. Достаточно просто напечатать все, что необходимо, а обучающиеся получают книгу и могут изучать ее, сидя у очага. Понимая значение живой речи, он отмечал, что пока еще нет университета, который вполне усвоил бы эти условия. «Вдумайтесь – что может предложить нам любой Университет, т. е. завершающая образование высшая школа, – оказывается, то же самое, что делала всегда начальная школа: учить нас читать. Мы учимся читать – на разных языках, в разнообразных отраслях науки; мы учим алфавит и письменность по всевозможным книгам. Но ведь собственно знание, даже умозрительное, припасено для нас в самих книгах! Все дело в том, что мы читаем уже после того, как множество разных профессоров изложили нам все, что им было известно. Подлинный университет нашего времени – это собрание книг». Так думали многие в XIX веке. Так думает и ныне читающая часть людей, несмотря на весь информационно-компьютерный бум. [781]

Ницше писал о книге, почти ставшей человеком. Но книга – нечто большее, чем человек. Она есть суть всей духовности на Земле… «Уединение с книгой лучше общества с глупцами», – писал Пьер Буаст. Поэтому нас беспокоит засилье ТВ, как и то, что книга в России превращается в «роскошь» для основной массы граждан (по данным Института молодежи, лишь 27 процентов молодых людей проводит досуг с книгой, а 6 лет тому назад эта цифра составляла 47 процентов). Многим в России не на что купить не то что книгу, но кусок хлеба. А тут еще нынешние телевизионные фамусовы со злой иронией, но всерьез заявляют нам, стремясь уничтожить эти последние островки мысли и надежды: «Забрать все книги бы да сжечь!»

В том, что стали меньше читать, вина лежит не только на пустой власти, на обделенных умом и Богом деятелях «культуры» и идиотах-телевизионщиках, но и на иных ученых и писателях. Надо писать так, чтобы книги наши нельзя было не прочесть. Чтобы, когда придет смертный час и друзья повезут нас на погост, верные читатели книг имели полное моральное право начертать на вашей могильной плите слова, схожие с теми, что мы читаем в Онуфриевском монастыре на могиле великого первопечатника Ивана Федорова: «Друкарь книг, пред тем невиданных».

«Знаше – это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим». Дж. Аддисон (1672–1718, английский поэт, ученый и политик)

Для правителей, властных элит мира лучшим университетом станут активные действия народа. Кафка как-то назвал книгу «топором, вырубающим море льда, застывшее внутри нас». Но нет еще такого топора, который в состоянии был бы вырубить океан льда в бесчувственном ледяном сердце буржуазии. Народ всегда должен помнить социальный логарифм (logos – отношение, arithmos – число). Разве буржуа в состоянии обновить мир? У них, казалось бы, есть знания, деньги, собственность. Но нет пылкого сердца, таланта самопожертвования, которые есть у народа! Они чересчур уж эгоистичны. Преимущества этого образованного, но алчного и мелкого, трусливого и бескровного класса бледнеют перед отвагой и мощью простого народа. Гердер страстно хотел, чтобы философ соединился с плебеем (народом), дабы стать полезным людям! Он же писал: «Всякая философия, если она хочет быть полезна народу, должна в центр своих изысканий поставить народ». Однако мы желали бы видеть наш народ более умным, трудолюбивым и деятельным. [782]Условия жизни народа находятся в прямой зависимости не только от его труда, но и от давления на хеопсову пирамиду власти. Поймите: чем сильнее будет давление, тем (при условии соразмерности целей и средств воздействия) выше будет степень свободы и независимости борющегося народа. Великие писатели это понимали. Ж.П. Сартр (1905–1980) хотя и говорил, что они «буржуа по происхождению и привычкам», приняты в обществе сильных мира сего и «находятся у них на содержании», все же требовал, чтобы книга вела к революции: «Одним словом, мы должны в своих произведениях бороться за свободу личности и за социалистическую революцию, … (так как) одно невозможно без другого». [783]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: