Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нравственно-историческая литература как своего рода «зеркало общественных нравов» существовала во Франции и ранее. Мыслитель XIII в. Р. Бэкон даже считал этику руководительницей и царицей всех остальных научных занятий. Но образовательно-воспитательные ее задачи были сужены набором христианских и рыцарских добродетелей. Несмотря на прогресс науки, мировоззрение людей в ту пору было по преимуществу теологическим. Вольтер говорил: все суеверные эпохи одновременно являлись и эпохами самых ужасных преступлений. Церковь, появляющаяся в митре миротворца и благодетеля рода людского, «основана на крови, кровью скреплена и кровью расширилась» (Эразм Роттердамский). Гете охарактеризовал историю церкви как «смесь заблуждения и насилия». Лишь светская власть (умело использующая религию в своих целях) могла сравниться по числу преступлений с властью иерархов. Глядя на бессердечие, алчность, жестокость, непотребства иных наместников Христа, Аллаха, Яхве, Будды, люди задаются вопросом: «Не несут ли иерархи отпечатка черт и качеств других владык? Если мы говорим, что цезарь таков, каково его окружение, то не вправе ли мы сказать то же о «слугах небес»? Может быть, и Бог таков, каковы его слуги!» Поэтому нам понятен вывод Паскаля – «Neс deus intersit» («Пусть бог не вмешивается»). В обнаруженном после его смерти тексте он отделял истинного Властелина (Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова) от ограниченного и двуличного бога церковников и политиков.

Разве не понятна в этой связи фраза философа: «…какое несчастье быть человеком без бога». Нужно стремиться к постижению Всевышнего. Понять это непросто. Паскаль и сам говорил: «Я не знаю, кто меня послал в мир, я не знаю, что такое мир, что такое я. Я в ужаснейшем и полнейшем неведении…» И это Паскаль, «философ от Бога»! Что же говорить о миллионах тех, кто бредёт по миру, словно слепец, кто нем перед всесильной властью и глух к ощущению красоты и мудрости. Для чего же они явились на свет Божий? Однако это еще не дает основание утверждать, что его нет вовсе. Бог Паскаля – это Бог любящего и мудрого сердца! Не зря же он писал в «Мыслях», что «Бог постигается сердцем, а не разумом». Несколько в отдалении от Него стоят слуги Христовы. У Паскаля встречается довольно двусмысленная фраза: «Когда слово Божье, которое всегда истинно, оказывается ложным в буквальном смысле, то это значит, что оно истинно в духовном смысле». Поэтому интерпретаторы часто искажают его мысли и слова. Бога нужно слышать сердцем и видеть внутренним, духовным оком. Возможно, тут скрыт ключ и к его объяснению некоторых смутных мест религиозного процесса: «Познайте истину религии даже в самой неясности религии». [416]

Взгляды Паскаля близки взглядам янсенистов. Основателем движения был голландский епископ Карл Янсен (Янсений), живший в начале XVII века. Янсенисты боролись против неправедной церкви и, в особенности, против иезуитов, утверждавших, что самые тяжкие грехи могут быть покрыты и очищены покаянием. Очень удобный лозунг для тех, кто всю жизнь делал подлости, грабил, убивал, а затем решил, вдруг, «спасти душу». Как вы знаете, первым оказался в раю разбойник, что был распят вместе с Христом. Янсений резко выступал против подобной «христианской морали», ратуя за суровую добродетель (в кальвинистском духе). Янсенизм быстро распространился по Франции, привлекая в свои ряды ученых и даже знатных особ. Появились янсенистские учебные заведения. Борьба разгоралась не на шутку. Прибежищем сторонников нового течения стал Пор-Рояль. В защиту идей движения Паскаль пишет «Письма к провинциалу» (1656–1657). В них он высмеивал не только иезуитов, но и неправедную власть. В итоге конфликта Государственный совет, опираясь на мнение комиссии из 4 епископов и 9 докторов Сорбонны, принял решение – письма сжечь! [417]

Кто же он, Паскаль? Великий отпрыск Ренессанса? «Расин в прозе»? Французский Данте? Дитя Возрождения, овладевшее обширным научным багажом античности? Куда отнести его? К философам не пристало. Он, вроде, говорил, что «философия не стоит и часа труда». К писателям? Две его «писательские работы» («Мысли» и «Письма к провинциалу») не укладываются в прокрустово ложе традиционной литературы. Современники назовут его в будущем «французским Архимедом». Его универсальный гений влечет исследователей. Они слетались на Паскалево пламя, как мотыльки. До революции им восторгался Л. Толстой. О нем писали ученые М. Филиппов и А. Гуляев, Г. Стрельцова и Б. Тарасов. Поэтому мы и убеждены: пока существует мысль, «мудрец из Пор-Рояля» будет волновать умы и сердца. Хотя Паскаль и называл красноречие «живописанием мыслью», боюсь, наше красноречие слишком безыскусно, чтобы нарисовать его портрет. Когда-нибудь иные поколения воздадут должное этому философу, что видел далеко вперед – «чрез головы других людей и веков». В тайну антиномии Паскаля попытался проникнуть и известный русский ученый «серебряного века» Лев Шестов, этот странник, говоривший, что его «первым учителем философии был Шекспир». Он ощущал внутреннюю сопричастность с мыслителем, пытаясь ее выразить. Л. Шестов писал: «Вдохновляемый библейским откровением, Паскаль создает совершенно своеобразную «теорию познания», идущую вразрез с нашими представлением о существе истины. Первое основное предположение, или аксиома познания: истину, если ее показать, может увидеть всякий нормальный человек. Думаю, что во всей истории философии никто не дерзал провозглашать «принцип» более оскорбительный для нашего разума, и даже сам Паскаль не доходил до большего дерзновения – разве что когда он говорил о summum bonum философов и о лошадях, осуществивших идеал стоической добродетели. Основное условие возможности человеческого познания, повторю еще раз, ведь в том, что истина может быть воспринята всяким нормальным человеком». [418]Этот апостол сомнения вполне отдает себе отчет в двойственности любых истин и явлений. «Все в этом мире отчасти истинно, отчасти ложно», – говорил он. Паскаль тем самым (задолго до А. Эйнштейна) дал формулу «теории относительности» в применении к миру человеческих страстей и эмоций.

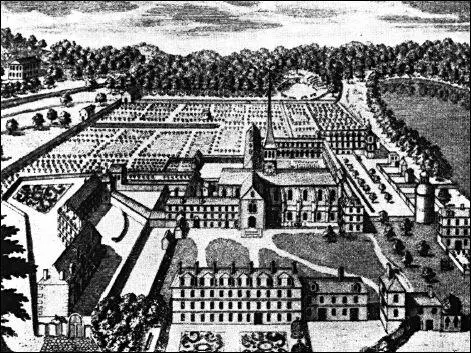

Пор-Рояль.

Важную роль играла полемика Блеза Паскаля с иезуитами. Разбираться, вокруг чего тогда возник сыр-бор, вряд ли интересно. Если член Французской академии Шарль Перро только пожал плечами и, видимо, удивился глупости всей ученой братии, то нам и вовсе не стоит копаться в деталях. Однако громкие отклики, которые получили «Письма к провинциалу» Паскаля, имели смысл в контексте общей борьбы религий и идеологий. Как известно, не раз иезуиты пытались проникнуть в Россию, вмешивались в дела православной церкви и страны в целом. Несмотря на покровительство некоторых важных особ и даже императоров, они с 1606 по 1820 гг. пять раз изгонялись из России. Отношение русских к католицизму издавна было настороженным. Некий иностранец после высылки иезуитов из Москвы в XVII в. писал о царивших настроениях: «Трудно поверить, какое дурное мнение имеют здесь об этом обществе. Говорят, что иезуиты производят только смуты и беспорядки. Русские не желают иметь у себя таких Аргусов, которые притом еще вмешиваются во все дела». Бесспорно, последний момент имел самое существенное значение. В те времена и дурак понимал, что существует правило: «Чья церковь, того и власть». Так что и грубоватый ответ официальных властей в 1629 г. Людовику XIII, просившему разрешить соотечественникам на Руси иметь свое духовенство, следует воспринимать все-таки с некоторым пониманием: «Ксенжам, иезувитам и службе римской не быть, о том отказать накрепко». Память о Варфоломеевской ночи и роли в ней католиков и иезуитов была еще достаточно свежа в памяти европейцев. И даже А. В. Луначарский одобрил письма против иезуитов Паскаля («Lettres Provinciales»): «Это был до такой степени разрушительный поход на иезуитов, что в смысле логичности обвинительного акта это сочинение считается одной из самых блестящих книг в мировой литературе, хотя это и не беллетристическая книга». Паскаль – подлинное перо Пор-Рояля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: