Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О том, что собой представляла жизнь простого народа Франции в XVII–XVIII вв., можно узнать скорее, глядя на полотна художника Луи Ленена (1593–1648). Он, как и его братья-художники, был выразителем крестьянского жанра в живописи («Трапеза крестьян», «Семейство молочницы», «Повозка» и т. д.). Этот художник испытал на себе влияние караваджистской традиции. Его искусство отличают ясность жанра и высокий гуманизм. Ленен первым непосредственно обратился к жизни крестьянина. Герои его естественны, скромны, полны достоинства. Право слово, в его крестьянах и рабочих больше благородства, чем во всех герцогах и королях. [436]Жизнь простого люда была невыносима. В Лотарингии в 1634–1636 гг. постоянно рыщут соперничающие армии, скорее похожие на бандитов. Когда армия принца Конде вошла в провинцию, о ней так писали в Париж: «Господа дворяне от первого до последнего пожирают все запасы и всюду вызывают голод, они стали помешищем для врагов, которые безнаказанно грабят даже у ворот Нанси». Ничуть не лучше вели себя и войска Карла IV. Это был тот период Тридцателетней войны, когда по землям Лотарингии, словно бушующие валы, катились воинства многих стран. По подсчетам ученых, в Лотарингии находилось тогда более 150 тысяч солдат (а вместе с обозом – около полумиллиона пришельцев). Столкновения, битвы, мятежи, грабежи, эпидемии – обычные картины того времени. Богатый торговый город Сен-Никола буквально был опустошен, так как туда только за один месяц вторглись немцы, французы, шведы. Город, насчитывавший 10 тысяч жителей, был дочиста разграблен и сожжен. Жителей убивали в домах и на улицах (в живых осталось несколько сотен), монахинь привязывали голыми к хвостам лошадей. Схожие картины можно видеть всюду. В 1636 г. в Лотарингию вторглось войско Карла IV, на знаменах которого девиз: «Сильно бьет, все берет, ничего не отдает». Жестокость вошла в плоть и кровь европейских вояк.

Ришелье писал: «Лотарингские владения обращены в ничто, большинство лотарингцев погибло, деревни сожжены, города пустынны, так что нет возможности восстановить Лотарингию даже за столетие». К тому же в 1636 свирепствовала особенно страшная эпидемия чумы (год чумы). Три четверти сельского населения погибли или покинули страну. Голод был вопиющим. Карл Лотарингский говорил, что его солдаты в разоренных областях вынуждены были есть людей, называя количество съеденных, – «более десяти тысяч». Люди разрывали могилы и ели трупы. Матери отдавали друг другу своих детей на съедение. «Видели даже многих матерей, доведенных до тяжкой необходимости есть своих собственных детей, чтобы не умереть с голода, и они говорили одна другой: сегодня я поем твоего, а завтра ты получишь кусок моего». Это не ужасные сказки, а быль. В этом корни будущих революций, а не в масонах!

Некоторые историки-мемуаристы признавались, что пишут, зная: в будущем им никто не поверит. Правители той поры – жестокие и гнусные твари. Одного из них, канцлера Сегье, звали «собака в большом ошейнике». Чтобы ликвидировать эти порядки, порой, увы, нужны гильотины, на которые и должны быть отправлены «собаки». Фарисеи извели потоки чернил, пролили океаны крокодиловых слез над трупами двух-трех монархов и их семей. Однако они напрочь забыли о невыносимых, жутких страданиях миллионов несчастных тружеников. Но память народа не убить! Мы не забудем вашего гнусного двуличия, господа. Современник описал состояние некогда цветущего края Франции (Лотарингии): «Бедняки подбирали падаль и погибший скот, словно это было лучшее мясо. Бедствия усугублял чрезмерный голод, от которого погибало множество людей. Часть несчастных крестьян скрывалась в лесах, другие оставались в совершенно разрушенных хижинах и, лишенные дров, погибали, так что деревни, когда-то выглядевшие небольшими городками, становились совсем пустынны, и немногие еще живущие в них люди были столь болезненны и истощены, что их принимали за скелеты». В последующие десятилетия ситуация не выглядела лучше. Многие источники сообщали о полном разорении и бедствиях народа в провинции [437]

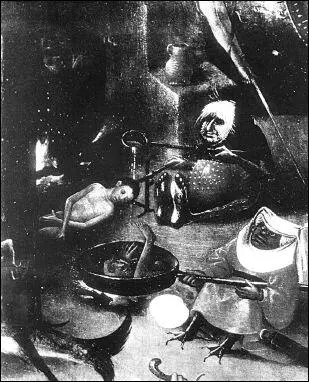

Иероним Босх. Страшный суд. Фрагмент.

Впрочем, иные представители знати старались дать достаточно объективную картину состояния страны. Герцог Сен-Симон в «Мемуарах» (1750) рассматривал историю Франции как историю нравов, говоря, что он намерен «раскрыть интересы, пороки, добродетели, страсти, ненависть, дружбу, и все другие причины, – как главные, так и побочные, – интриг, заговоров, и общественных и частных, действия, имевшие отношения к описываемым событиям…» К сожалению, его внимание привлечено к придворным, чиновникам, священникам, военным, а не к положению широких народных масс. Его больше занимают и волнуют «принцы и принцессы крови» (les princes et les princesses du sang), а не кровь и страдания тружеников… Хотя в отдельных местах своего повествования он не скрывает возмущения положением униженной и разоренной Франции, изнемогающей под бременем чудовищных поборов знати, страны, терзаемой чиновничеством и буржуазией… «Между тем, – констатирует Сен-Симон, – все постепенно гибло, можно сказать гибло у всех на глазах: государство было совершенно истощено, войска не получали жалованья и негодовали на дурное командование, следовательно, чувствовали себя несчастными; финансы зашли в тупик; у военачальников и министров – полное отсутствие способностей, выбор их определялся только личным пристрастием и интригами; ничто не наказывалось, не изучалось, не взвешивалось; бессилие вести войну равнялось бессилию достичь мира; все безмолвствовало, все страдало; кто осмелился бы поднять руку на это строение, шатающееся и готовое упасть». [438]

Требования Сен-Симона надо было бы предъявить и нынешним историкам. Хотя сегодня для написания правдивой истории общественных нравов недостаточно просто «иметь глаза» и быть «соглядатаем своего века» (как сказал о Сен-Симоне Сент-Бев). Сегодня историку, философу, социологу, писателю необходимо иметь еще и такие качества, как смелость, совесть, честность и воображение, выступающие в союзе с глубочайшими знаниями. Наш народ должен понять: нельзя верить столичным «интеллектуалам», воспевающим «золотой век» монархий и западных «демократий». Эти сытые демагоги всегда лгали народу и обманывали его (как лгут и по сей день в России). Ранее показаны условия жизни народа Франции. Но вот что писал эстет П. Валери в XX в. почти о тех же временах: «Если бы Парки предоставили кому-либо возможность выбрать из всех известных эпох эпоху себе по вкусу и прожить в ней всю свою жизнь, я не сомневаюсь, что этот счастливец назвал бы век Монтескье. И я не без слабостей; я поступил бы так же. Европа была тогда лучшим из возможных миров; власть и терпимость в ней уживались; истина сохраняла известную меру; вещество и энергия не правили всем безраздельно; они еще не воцарились. Наука была уже достаточно внушительной, искусства – весьма изящными Даже улица была сценой хороших манер. Казна взимала с учтивостью. Народы жили правильно в мире». [439]Как удобна для их спокойствия эта «близорукость», скрывающая обычную трусость.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: