Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подобно тому как французский язык некогда вошел в обиход значительной части российского дворянства, по популярности с ним соперничала и прекрасная французская кухня. Начиная с петровско-екатерининских времен в Россию хлынул поток парикмахеров и кухмистеров из Европы. Естественно, в их числе были и французы (знаменитые французские повара Карем, отец и сын Жебоны, Пети, Гильта и другие). Надо сказать, что они нисколько не испортили русской кулинарной школы. Напротив, даже сделали стол наших любезных соотечественников разнообразнее, тоньше, изысканнее. Эти вкусы укоренились в обществе, несмотря на краткий период «застольной блокады», когда русские объявили супостатам в 1812 г. бойкот (бойкот не только оккупантам, но и французским кушаньям и винам). Многие тогда из патриотических побуждений перешли на все русское (кулебяки, каши, кислые щи). [716]

Понятно, что влияние французских нравов и вкусов выходило за границы столов, «книжных и бисквитных лавок». Характерно, что даже «солнце русской поэзии» А. С. Пушкин, говоря как-то о значении «Горе от ума» тогда еще не признанного Грибоедова, отразил то глубокое проникновение французской истории и культуры в умы и языки российского образованного общества. Он сказал: «Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе». [717]Мода не ограничивалась лишь лавками. В XVIII в. писатель П. – О. Бомарше написал комедию «Севильский цирюльник» – и стал великим. В России в конце XX в. создается помпезный «Сибирский цирюльник». В первом случае слуга-цирюльник становится народным героем, во втором герой-император больше похож на слугу, «слугу двух господ».

Гражданское общество в России всегда симпатизировало французской культуре. Побывав в России, это обстоятельство отметил и писатель А. Дюма (1858). В частности, он увидел, что многие образованные русские знают и любят Виктора Гюго, Ламартина, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и зачитываются его романами (даже в отсталой тогда еще Финляндии). Он решительно был несогласен с де Кюстином, утверждавшим, что сам воздух Россиии чужд искусству («воздух этой страны враждебен искусству»). Кстати, большая заслуга А. Дюма в том, что, вернувшись во Францию, он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России. Не зная русского языка, он при помощи подстрочника сумел создать первые поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова, перевел повести Бестужева-Марлинского и Лажечникова, способствуя сближению культур. [718]

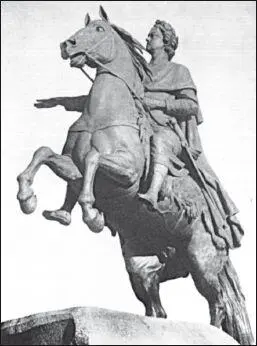

Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I в Ленинграде. 1766–1782 г.г.

После завершения тяжелейшей войны против Наполеона возрос интерес и к французским мемуарам. Чем он вызван? Конечно, не только желанием узнать мнение вчерашнего противника о России, но открывшимися перед русскими большими возможностями, известной тягой к европейскому миру и культуре. Тысячи людей, не покидавших ранее отечества, теперь, так сказать, полЕвропы прошагали (в первый раз). Одним из примеров культурного влияния, последовавшего после личного знакомства с Европою, стал и пробудившийся в России интерес к мемуаристике. В начале XIX в. во Франции появились мемуарные серии книг (по 60—100 томов). Из Европы в Россию хлынул настоящий книжный потоп. «Московский Телеграф» отмечал: «Особенно Франция представляет в своем отношении богатый запас материалов и неимоверную деятельность книгопродавцов. Неудивительно! Книги французские читаются везде». В. Белинский рассматривал исторические записки (memoires) в качестве прямой «собственности французов», называя оные – «чадо их народности». Многие искренне желали, чтобы и в России, наконец, появилась такого рода мемуарная литература.

Мемуары с точки зрения социокультурного и политического влияния выполняют важную общественную роль. Мемуары – память народа, запечатленная в книгах. Раньше «право на память» имели лишь царственные особы и вельможи. Порой в их ряды попадали различные выдающиеся личности (писатели, художники, ученые). После же эпохи революций многие обрели право не только владеть собственностью, избирать и быть избранными во власть, но и писать мемуары. Так, глас обычного, простого человека стал доступен векам и потомкам. Трудно переоценить всю значимость этого события. Отныне мы – «свидетелиистории», глас которой уже не замолчать. Разумеется, иные мемуары не гарантируют от искажений действительности. Но они более красноречивы, нежели «сухие документы» (которые так же могут лгать). В мемуарах обманы и пристрастия заметнее. Народ, любящий читать мемуары, имеет больше шансов обрести свободу. Ведь в них можно поведать истину, заклеймить тиранов, предателей и воров, отомстить врагам отчизны. Любите мемуары. В них сокрыто тайное оружие, которое может вдохнуть веру и энергию в людей достойных, преданных своему отечеству (или же наказать властных ничтожеств). И тогда огненные строки, словно письмена Валтасара, появятся на чертогах презренных правителей. Любите мемуары, друзья.

Последнее обстоятельство заставляло верховную власть в России относиться с крайней подозрительностью, чуть ли не с тайным страхом ко всякого рода запискам и мемуарам. Иные вельможи (цари, генсеки, премьеры, президенты, банкиры, генералы и т. д.) так наследили в истории России, что норовят подальше спрятаться от глаз потомков. Академик Л. Н. Майков удивлялся, приводя в пример Англию, где существовал обычай после смерти известного лица печатать все материалы, касающиеся его биографии. У нас в России тогда наблюдалась совершенно противоположная картина. Умрет знаменитый человек – и через 20–30 лет материалы о нем приходится разыскивать «как о каком-нибудь деятеле древних времен». Хотя, с другой стороны, надо было бы спросить: а может, он жил так, что народ уже через 20 лет вспоминать не хочет об этом властителе-разбойнике! Вот и А. Я. Булгаков, когда писал брату, санкт-петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову, сожалел: «У нас не так, как во Франции; там всякий министр пишет все, что видит, знает и делает». [719]Чудной человек этот А. Я. Булгаков. Он, кажется, не вполне отдавал себе отчет, что живет в России, а не в Англии или Франции… Да если у нас каждый царь, президент, премьер, министр, генерал, или крупный чиновник начнет писать всё, что знает, ему же головы не сносить.

Хотя Александр III при открытии французской выставки в Москве (1891) обнажил голову, стоя выслушав гимн Французской республики «Марсельезу». Используя нашу музыку, Э. Ленобль и М. Роже пишут франко-русский гимн: «Оба народа священные узы будущим свяжет одним». Это было время русско-французского сближения и создания союза. В 1897 г. Розанов набросал отрывок «Франко-русских впечатлений», в котором, наблюдая французов среди русской толпы, отметил «превосходство русского в сторону глубины» и превосходство француза «в сторону естественной, природной грации». Гораздо более важна готовность французов к активному действию, к воплощению замысла, к мускульному поступку. У нас же Иван готов сотню-другую лет просидеть на куче навоза, все возмущаясь по поводу того, что никто не взял, да не убрал эту «кучу дерьма» (за него и вместо него, разумеется). Розанов пишет: «О, тупица тысячу лет просидел бы в навозе и твердил: «je suis et j`y reste»; его обстригли бы, его хоронили бы, и он, уже только кончиком носа выглядывая из-под земли, твердил бы: «je suis et j`y reste». Но эта фригийская шапочка – это эмблема исторической резвости, вечного внимания к минуте; внимания и к окружающему; и под нею, как под чеченскою папахой или старомосковской пудовой шапкой, нельзя прийти в состояние, описанное поэтом в стихе: «Спит, покой ценя». И вот отчего эту вечно одушевленную резвушку так любили всегда европейские народы; таким связующим, объединяющим и, следовательно, высокочеловечным звеном она вошла в семью их». [720]Этой вот «резвости», политической воли и гражданского мужества очень не хватает нам, русским (русским особенно).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: