Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Говоря о «цивилизациях», мы нередко рассматриваем их в контексте понятия «культуры». Фурье подверг безжалостной критике порядки буржуазного строя (с его «цивилизацией»). Тем не менее, и он признавал: «…цивилизация занимает в лестнице движения важное место, ибо именно она создает движущие силы, необходимые для того, чтобы открыть пути к ассоциации: она создает крупное производство, высокие науки и изящные искусства». Философ Фридрих Шлегель (1772–1829) сформулировал два важнейших свойства национальной культуры. С одной стороны, было бы совершенно бессмысленным, писал Шлегель, если бы, вдруг, литература, искусство, наука, образование стали, подобно идее замкнутого торгового государства, вводить «принцип замкнутой и изолированной национальной культуры». Ведь, любые знания сами по себе – достояние всех наций. С другой, он считал вредным и гибельным для развития народов и другую крайность. Никоим образом нельзя допускать, чтобы в итоге чуждого культурного проникновения, вторжения иной культуры утрачивались и предавались забвению «самобытное начало духа и языка, сказания и образы мыслей народа». [10]Нация сильна ее самобытностью. Романтики правы, говоря: цивилизация переходит в культуру, а культура прорастает цивилизацией. Немецкий писатель Т. Манн утверждал, что для немцев слова «культура» предпочтительнее слово «цивилизация», ибо оно звучит более человечно и менее политизированно. Что же касается американцев, то для них это слово («цивилизация») стало едва ли не квинтэссенцией самой американской жизни. Классики американской исторической науки Ч. и М. Бирд заметили: «В ходе многолетних исследований мы пришли к твердому убеждению, что ни одна из бытующих идей (такие как демократия, свобода, американский образ жизни) не выражают столь ясно и исчерпывающе системно «американский дух», как идея цивилизации. «Дух» понятие неуловимое. Но таковы ведь все неясные, неопределенные проявления человеческого «я», что мы пытаемся зафиксировать в тех или иных словах, ничуть не сомневаясь в их наличии». [11]

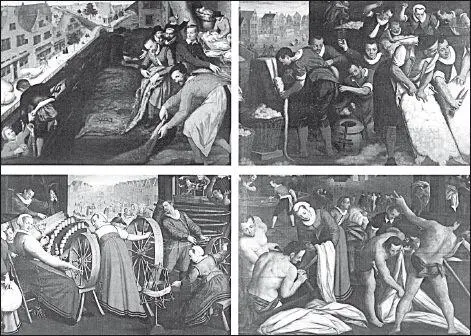

Исаак Сваненбург. Выделка шерсти и холста.

Ныне же в понятие «цивилизация», как в некую тайную книгу судеб, заносятся совокупные деяния людей и народов, их образы жизни и деятельности, их институты и верования. Сюда мы отнесли греко-римскую, китайскую, индийскую, арабско-испанскую, германскую, русско-славянскую, скандинавскую, французскую, иудейскую, мусульманскую цивилизации.… В то же время иные народы, четко запечатленные на скрижалях истории, внесшие в прошлом немалый вклад в мировую культуру, так и не сумели еще выделиться в прочную и стабильную цивилизацию.

История по праву считается первейшей из наук, ибо она (со времен Геродота и Плутарха) наиболее популярная и понятная людям. Правда, отсутствие макрокультурных обобщений делали и делают труд историков во многом уязвимым. Бокль критически высказывался их адрес: «Во всех других великих сферах ведения, необходимость обобщения признана всеми и всюду сделаны были благородные попытки возвыситься над отдельными фактами и открыть законы, управляющие этими фактами. Но историки так далеки от подобного взгляда, что между ними преобладает мысль, будто все дело их рассказать события, оживляя по временам этот рассказ нравственными и политическими размышлениями, которые могут им показаться полезными. Вследствии такого взгляда, каждый, кто, по лености мысли или по природной тупости, неспособен ни к какой из высших отраслей знаний, может, посвятив несколько лет на прочтение известного числа книг, сделаться способным написать историю великого народа, и книга его станет считаться авторитетом в предмете, которому посвящена». [12]

История народов – это книга, в которую записаны как успехи, так и неудачи культуры, науки и просвещения. Скажем, главная заслуга эпохи Просвещения не в том, что она открыла путь к образованию народов (тем более, что и успехи были незначительны). Гораздо большее значение имело и имеет возведение на трон Культуры, понимаемой как «история духа». Человеческий род воспринимается нами через призму совокупных культурных достижений. Кстати, именно так и делали Геродот, Цицерон, Гердер. Вряд ли стоит давать дефиниции понятию «культура». И все же наиболее близкую (в контексте целей и задач книги) трактовку феномена дал в 1871 г. английский ученый-эволюционист Эдуард Тайлор (1832–1917), определявший культуру как некую совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев, привычек и нравов в обществе, усвоенных человеком как членом этого общества. [13]Но культура это еще и учет былого опыта. Карлейль говорил, что опыт – это учитель, дорого берущий за свои уроки, но зато никто не научает нас лучше его.

У человечества – общая судьба. Все накопленное человечеством, передается потомкам. Поэтому интересна всеобщая история цивилизации. Ф. Гизо отмечал: «…сущность цивилизации заключается в двух фактах: в развитии строя общественного, и в развитии строя интеллектуального; в улучшении внешнего, общего положения, и в улучшении внутренней, личной природы человека; одним словом, в усовершенствовании общества и человека…». [14]Ф. Бродель сравнивал цивилизацию со «старцем», «патриархом мировой истории». Нам это сравнение не кажется удачным… Если это и «патриарх», то обладающий неким волшебным «эликсиром юности», ибо он одновременно молод, как молодо и само человечество. Цивилизация может нравиться или нет, её можно любить или яростно ненавидеть, но никому не дано избежать её чар. Чары эти чем-то напоминают безумно обожаемую, хотя и, увы, довольно порочную женщину, которой свойственно пленять, соблазнять, порабощать. Но, даже исчезая, она оставляет в памяти следы греховного великолепия.

Любая цивилизация – не застывший феномен. Она предполагает наличие перемен и сдвигов. Хотя попытки древних покорителей мира (Дария, Александра Македонского, Чингисхана) завершались неудачами, они имели важное значение для развития Цивилизации в целом, расширяя круг познания народов, знакомя людей с иными обычаями, нравами, культурами, порядками и религиями. В ходе сложнейших процессов этносы вступали во взаимодействие и противоборство, смешивались, таяли, поглощались друг другом. История знает примеры, когда вымирали не только доисторические ящеры, но и целые народы при резком изменении условий бытия. Пять тысяч лет тому назад на американском континенте возникли яркие цивилизации майя и «народа красной краски».

Что ожидает нас? Вавилонское смешение народов или взаимное насыщение культур? Возможно, покорение имперского Рима варварами представляется столь же закономерным, как и последовавшее затем завоевание испанцами Южной и Центральной Америки, или (если обратиться уже к нашим дням) вторжение масс латиноамериканцев, китайцев, турок, африканцев в такие страны, как США, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Голландия, Австралия. Видимо, миграция племен и народов, помимо решения конкретных экономических или военно-стратегических задач, способствует осуществлению более глобальной цели – готовит человечество к будущему восприятию некой общецивилизационной культуры и модели развития. Urbi et orbi (на весь мир)! Местные же культуры вливаются, как реки в моря и океаны, в различного рода цивилизации. Может выйти иначе: каждый народ, узнав злобу мира, более полюбит себя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: