Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2

- Название:Народы и личности в истории. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звонница

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-085-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2 краткое содержание

Перед вами второй том уникального трехтомного издания «Народы и личности в истории», где впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. В этой книге рассказывается о жизни и творчестве писателей, поэтов, философов, политических деятелей. В книге представлены фигуры, во многом сформировавшие облик европейца, человека Запада и Востока: Байрон, Гюго, Стендаль, Бальзак, Гете, Шиллер, Гейне, Дюрер, Гойя, Делакруа, Ренуар, Гоген, Ролен, Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер, Кант, Гегель, Ницше. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Народы и личности в истории. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В плане обсуждения вопроса о «судьбах поколений» любопытен спор Стендаля с Гюго в романе А. Виноградова «Три цвета времени». Стендаль говорит в нем, что у общества нет достойных идеалов, вера в бога порушена, власть презрела все божеские заповеди, став причиной страшной трагедии народов. В словах Стендаля есть своя железная логика: «В течение года – шестнадцать казней на Гревской площади в порядке воспитания городского населения. Двадцать третьего мая прошлого года в Равенне святой отец приказал повесить семерых революционеров на площади. Их трупы висели двое суток. В Париже мы казним во имя короля, в Романье – во имя бога! Вот ваш Идеал, господин Гюго… Какое «справедливое возмездие» заставило казнить столяра Лафарга и сына кузнеца Берте? Оба не совершили никаких преступлений, но правительство, поставившее десятки и сотни тысяч французской молодежи на путь преступления и воровства, указывает на то, что страна потеряла себя. Какие тут могут быть идеалы!.. Где же «Декларация прав»? В какой тупик вы зашли? Дело даже не в сословиях, а в том, что в пору больших кровавых происшествий в Европе родилось несчастное племя недоносков, нервно расшатанных мальчиков, которые не в состоянии нести на себе тяжелое наследство эпохи. Что вы будете делать с этими молодыми людьми, хилыми, слабыми, невыношенными, но уже изношенными в утробе матери, – куда они будут годны? Вы говорите об идеалах добра и правды? Господин Гюго, для этих идеалов нужна энергия и воля, располагающая большим запасом сил, а где вы их найдете, если не хотите остаться в пределах красивых фраз? Что будет делать эта ваша молодежь, которая никому не нужна?» [48]

Связь времен почувствовал и Г. Манн в очерке о творчестве Стендаля. Он говорит, что взгляды и суждения молодого Стендаля схожи с взглядами молодых людей одного с ним возраста, но живущими 120 лет после него: «Он относился с ненавистью ко всему старому. Для него не имело значения, как становятся богатыми. Он по-деловому воспринимал жизненную действительность. Он считал естественным то, что буржуазия во второй стадии своей революции должна вести войны и добывать деньги. У него была потребность в постоянной кипучей деятельности и в беспрекословном подчинении избранному им самим вождю. Как будто бы достаточно сходства с современной молодежью? Но есть и существенное отличие, и прежде всего в жизнедеятельности той эпохи, ее героя и самого Стендаля, в котором она, правда, еще не пробудилась. Разница также и в идеологии восемнадцатого и двадцатого века. Идеология восемнадцатого века была созидательной, и, опираясь на нее, Наполеон сумел оказать влияние на формирование облика будущих поколений, а Стендаль – оставит после себя такие романы, в героях которых будут узнавать себя грядущие поколения буржуазной эпохи до самого ее конца». [49]

Стендалем увлекутся уже будущие поколения. Его современники, как это ни странно, не заметили его дар. Может потому, что он ни укладывался в каноны?! Стендаль говорил: «Меня будут читать в 1880 г.». Уже в XX в. художник Синьяк пишет «Пристрастия мсье де Стендаля». Даже те, кто относился к писателю сдержанно и настороженно, признавали за ним огромный талант… Упомянутый ранее литературовед Э. Фагэ писал: «Стендаль в высокой степени обладал двумя достоинствами, крайне редкими в его время: он умел хорошо наблюдать…, и видел людей насквозь. Это был превосходный путешественник и несравненный исследователь человеческих душ… Стендаль меньше всего был живописцем пейзажей; но он умел удачно схватывать, так сказать, нравственный облик страны, области, провинции или города и характерные черты населения, класса, общества или группы… Стендаль указал основные, самые ценные элементы той науки, которую в настоящее время называют психологией народов». [50]Наряду с Бальзаком и русскими мастерами, в его лице вся мировая литература обрела гения психологизма. Хотя как всем французам и итальянцам, Стендалю свойственно тщеславие и самолюбование. Они не только на любовном ложе, в гостиных и на писательском олимпе, но и на кладбище стараются произвести на вас впечатление. Могила этого писателя будет увенчана надписью по-итальянски: «Арриго Бейль, миланец, писатель, любовник, ученый». [51]

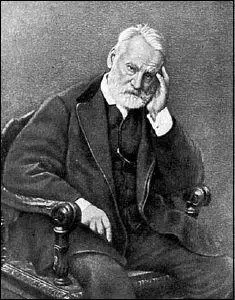

Примером героической жизни и борьбы является судьба великого романтика Виктора Гюго (1802–1885)… Насколько помню себя (еще в юношеские годы), многие герои романов Гюго стали моими верными спутниками, друзьями и учителями. Андре Моруа (1885–1967), родившийся в год смерти Гюго, признавал: «я не помню такого времени, когда бы меня не восхищал Виктор Гюго». Впрочем, и жизнь его похожа на его романы.

Виктор Гюго.

Одни считали, что Гюго происходил из семьи потомственных дворян, имел право на графский титул (Людовик XVIII утвердил отца поэта в маршальском звании). Хотя иные биографы и исследователи настаивали на том, что дед поэта был простым рабочим. В числе предков и родственников – доктор и профессор богословия, устроивший в своем монастыре типографию (А. Н. Паевская). Мать принадлежала к состоятельному семейству. О жизненном пути Виктора Гюго можно сказать: он всегда был и оставался витязем свободы, борцом с неправдой, другом и защитником народа («отверженных»). Сколько сильных, смелых и гордых людей выросло на романах «Девяносто третий год», «Отверженные», «Собор Парижской богоматери», «Труженики моря», «Эрнани» и др.

Счастливы те дети, чьи родители и предки славно служили своему Отечеству. Отцу Гюго, Леопольду, в годы Великой Французской революции было 20 лет! Он воевал в Вандее, где гражданская война была жестокой, свирепой и безжалостной. Горели дома и замки. Сгорали человеческие жизни. Пленных расстреливали. Однако хотя республиканец Л. Гюго и подписывался Санкюлот Брут Гюго , он в душе оставался добрым и великодушным человеком. Здесь он познакомился с будущей матерью писателя Софи Требюше. Софи считала себя «горячей вандейкой» и не раз спасала священников от якобинских солдат. Так вот и в судьбе Виктора Гюго сплелось синее и белое, республика и монархия, верность народу и ненависть к террору, вера в человека и вера в провидение.

Гюго зачали на горе Донон, самой высокой вершине Вогезов – почти на небесах. Тут уж хочешь не хочешь, а пришлось всю оставшуюся жизнь стремиться в небо! Все выше, и выше, и выше… В одном из стихотворений («Что слышится в горах») В. Гюго скажет:

Случалось ли всходить вам на гору порой —

Туда, где царствуют безмолвье и покой?

У Зундских берегов иль на скалах Бретани

Кипела ли волна под вами в океане?

Склонясь над зеркалом безбрежной синевы,

К великой тишине прислушивались вы?…

И я задумался. Мой дух на той вершине

Обрел крыла, каких не обретал доныне.

Еще подобный свет не озарял мой путь.

И долго думал я, пытаясь заглянуть

В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась,

И в бездну, что во тьме души моей раскрылась.

Я вопрошал себя о смысле бытия,

О цели и пути всего, что вижу я,

О будущем пути, о благе жизни бренной.

И я постичь хотел, зачем творец вселенной

Так нераздельно слил, отняв у нас покой,

Природы вечный гимн и вопль души людской. [52]

Интервал:

Закладка: