Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2

- Название:Народы и личности в истории. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звонница

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-085-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2 краткое содержание

Перед вами второй том уникального трехтомного издания «Народы и личности в истории», где впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. В этой книге рассказывается о жизни и творчестве писателей, поэтов, философов, политических деятелей. В книге представлены фигуры, во многом сформировавшие облик европейца, человека Запада и Востока: Байрон, Гюго, Стендаль, Бальзак, Гете, Шиллер, Гейне, Дюрер, Гойя, Делакруа, Ренуар, Гоген, Ролен, Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер, Кант, Гегель, Ницше. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Народы и личности в истории. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У. Блейк. Иллюстрация к «Книге Иова».

В художественном мнении Европы укоренилось мнение, что в Англии живопись и другие искусства, обращенные к чувствам, заброшены и отошли как бы на задний план. Если ими и занимаются, то лишь из соображений моды. Французский историк культуры И. Тэн писал в1865-1869 гг.: «Современные живописцы этой страны – ремесленники с определенным и узким талантом; они нарисуют вам копну сена, складки одежды, верес с отталкивающей сухостью и кропотливостью; продолжительные усилия, постоянное напряжение всего физического и нравственного механизма расстроили у них равновесие ощущений и образов: они стали нечувствительны к гармонии тонов и выливают на полотно горшками зеленую краску такого же яркого цвета, как попугай; деревья у них точно из цинка или листового железа; тела красны, как бычья кровь, и если исключить изучение физиономий и характеров, то их живопись отталкивает, а их национальные выставки кажутся иностранцам собранием красок столь же резких, крикливых и дисгармоничных, как кошачий концерт». [20]Французы и англичане очень «любят друг друга», но любопытно, что схожие резкие оценки будут направлены и против импрессионистов.

Тем не менее именно в Париже, где Констебль выставил свою «Телегу для сена» (1824), картину оценят по достоинству. Некоторое время спустя к нему придет и всеобщее признание. Констебля избрали академиком. Вес и влияние мастера у живописцев Европы заметно возросли. Делакруа отмечал в письме (1850): «Констебль – необыкновенный художник: он – гордость англичан. Я уже говорил Вам о нем и о том впечатлении, которое он произвел на меня, когда я писал «Резню на острове Хиос». Он и Тернер – настоящие реформаторы. Нашей школе, изобилующей теперь талантами подобного рода, они принесли много пользы. Жерико совсем ошалел от одного из больших пейзажей, которые нам прислал Констебль». Эта плеяда художников явилась на свет, чтобы вернуть миру все волшебство классической живописи и цвета. Шпенглер однажды даже заметил: «Между Рембрандтом и Делакруа или Констеблем лежит мертвое пространство…» [21]

Д. Гарднер. Портрет Дж. Констебля. 1806.

Волшебным мастером пейзажа по праву считают английского художника Джозефа Тернера (1775–1851). Он рос в семье цирюльника, в одном из темных подвалов неподалеку от Темзы. Что мог видеть лондонский мальчишка в этом мрачном аду? Кабаки, попойки, проституток, дебоши… Дома обстановка также была крайне тяжелой (его мать умерла в сумасшедшем доме). Может быть, именно поэтому живопись его будет буквально пронизана светом и солнцем, дышит вольным воздухом и морем. Говорят, что последним его словом была фраза: «Солнце – бог». Он умрет как жил, без единого стона.

Тернер – художник-труженик, художник-самоучка… Всем, чего он достиг в жизни, он обязан своему труду. Не оттого ли почти все дети на его картинах заняты каким-то полезным трудом (жнут, тянут плуг, купают коней, лазают по снастям корабля)?! Он так и не получил возможности закончить школу. Рисунку учился, где только и как мог. Отец верил в его будущее, сказав: «Мой сын будет художником». С 14 лет он зарабатывал на жизнь рисунками (отец развешивал их у дверей лавки и продавал по 2–3 шиллинга за штуку). По рекомендации некоторых художников он начал посещать классы Академии (с 1789 г.). Вскоре ему стали поступать заказы. Юноша исходил пешком много дорог, отправляясь на этюды… Тернер продолжал набирать опыт, знания, посещая «вечернюю академию» некоего доктора Монро (у того в госпитале для душевнобольных лечилась и его мать). Он помогал ей, как мог, ибо был любителем и ценителем живописи. Тернер копировал у него некоторые принадлежавшие ему работы, получая полгинеи и ужин.

Жизнь художника в то время была тяжелой. Нередко она заканчивалась трагически. Мы уже говорили о нелегкой судьбе У. Блейка. Великолепного мастера рисунка Дж. Уорда, выросшего в трущобах, никогда не учившегося в школе и работавшего с 5 лет (он зарабатывал себе на жизнь в покойницкой, вскрывая трупы), в конце жизни разбил паралич. Другой близкий друг и товарищ Тернера, Гиртин, очень рано ушел из жизни. Козенс, еще один друг Тернера (тот многим обязан ему в школе), вскоре помешался и умер.

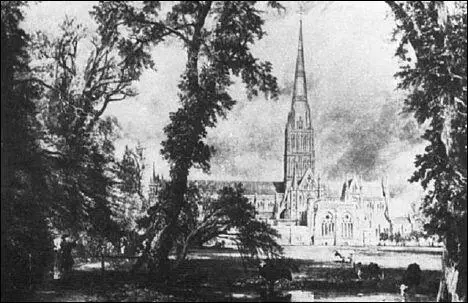

Джон Констебль. Собор в Солсбери. 1823.

Со временем картины Тернера стали привлекать внимание. Его избрали в Академию членом-соревнователем, а в 1802 году – академиком, хотя она и считалась рассадником демократии («над Академии довлел упрек, что в ее составе слишком много демократов»). Рост популярности пейзажей объяснялся и общей атмосферой в художественных кругах Англии. Тогда уже вышли в свет «Лирические баллады» Вордсворта и Кольриджа (1798), считавшиеся манифестом романтизма. Природа родной страны становилась все более любимым местом отдыха для многих. Тернер и обращается к теме Озерного края.

У. Тернер. Кораблекрушение. 1805.

В идейном плане на художника повлияла поэма романтика Томсона «Свобода». В ней поэт задает весьма острые вопросы: а не ждет ли британскую цивилизацию судьба Римской империи. В пятой главе он прямо предсказывает гибель нации, если «науки, художества и общественные труды» останутся в таком пренебрежении. В своих картинах Тернер как бы проводит аналогию между трагической судьбой Карфагена и Британии. Его панорама «Битва на Ниле» (1799), показанная в Лондоне, воплощала в себе черты нового искусства. Он пишет море, ледники, горы, обвалы, египетские казни, потопы, метели. Но особенно силен художник в изображении родных озер, рек и парков. Тут сей фавн живописи находил отдохновение и успокоение… В 1807 году его выбрали профессором перспективы (с 1811 и по 1828 год он читал студентам лекции по мастерству). Обладал он и неплохим видением исторической перспективы. Еще до Байрона он призвал греков к битве за свободу своей страны, написав «Восстановленный храм Панэллинского Юпитера» (1814). Храм Зевса на картине – образ возрожденной Греции.

Ему не раз приходилось сталкиваться с прозой жизни. С грустью осознал он, сколь зависим художник от своего «патрона» (в корыстном мире). На полях одной из книг, где идет речь о Британском институте (влиятельной организации богатых меценатов), он отмечает: «…Художник должен осмелиться думать сам за себя, и найти свой метод…не слушая каждого, притязающего на высшее познание, которое заключается в нескольких практических терминах… Но у нас нет иного выбора, кроме патрона-покровителя, – вот истинные оковы таланта, и каждый смельчак, сознательно противящийся этому будет нищим и одиноким. Таково мое положение, – зато оно останется моим собственным…» Романтизм все явственнее ощущал на себе жесткую хватку дельцов «нового времени». [22]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: