Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2

- Название:Народы и личности в истории. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звонница

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-085-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 2 краткое содержание

Перед вами второй том уникального трехтомного издания «Народы и личности в истории», где впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. В этой книге рассказывается о жизни и творчестве писателей, поэтов, философов, политических деятелей. В книге представлены фигуры, во многом сформировавшие облик европейца, человека Запада и Востока: Байрон, Гюго, Стендаль, Бальзак, Гете, Шиллер, Гейне, Дюрер, Гойя, Делакруа, Ренуар, Гоген, Ролен, Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Вагнер, Кант, Гегель, Ницше. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Народы и личности в истории. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

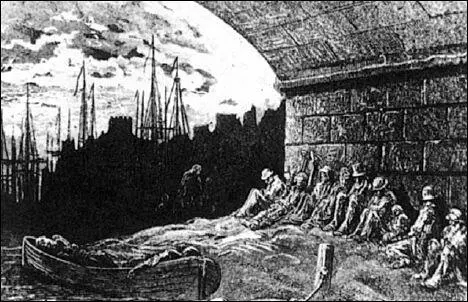

Бездомные бродяги под мостом Ватерлоо.

При всем «ущемлении бедностью» наиболее способные ученики из бедных семей попадали в английские школы и вузы. Бедняки знали, как писал Арнольд Тойнби, что нужно заслужить право на стипендию, ибо их родители не имели возможности поддерживать их материально в дальнейшей жизни. Это означало, что для продолжения учебы необходимо было добиваться незаурядных успехов. Выходцы из низов обычно остро ощущают и переживают ущербность своего положения, что заставляет их совершенствоваться и развивать интеллектуальные способности. «Таким образом, бедность – это постоянно действующий стимул к преодолению трудностей, если не считать тех случаев, когда стимулирующим фактором являются честолюбие, корпоративный дух или интеллектуальные искания личности. Честолюбие, корпоративный дух и интеллектуальные искания – дары богов. В английском университете можно заметить, что студент, зачисленный решением совета графства, ущемленный в социальном плане, учится еще старательнее, чем ученик общественной школы, ущербность которого сводится лишь к его экономическому статусу». [206]Post scriptum. Бедность, возможно, в иных случаях и была стимулятором. Но общий ее итог плачевен, трагичен и ужасен.

Поэтому большое значение приобретал социальный аспект образования. Попытки буржуазии ограничить образовательную и культурную тягу народа натолкнулись на упорное сопротивление чартистов и профсоюзов. В резолюции чартистского Конвента (1851) были, к примеру, выдвинуты такие требования: обязательное бесплатное среднее и высшее образование, создание технических школ взамен ученичества, открытие промышленных школ для рабочей молодежи, отделение школ от церкви. Как ранее отмечалось, те же принципы проповедывали радикальные слои французских революционеров и мыслителей. Это вынудило буржуа в Англии дать выход благотворительной деятельности (смесь забытой совести и страха).

Изменения частично затронули и положение женщин, хотя известно то пренебрежение, которое долгие годы ощущали женщины со стороны «сильной половины человечества». О, разумеется, в их адрес сказано немало высокопарных и, казалось, искренних фраз. «Без женщин заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень – без радости» (Буаст). Но улучшило ли это хотя бы на йоту их положение? Нужно ли доказывать, что в рассматриваемую нами эпоху буржуазия вовсе и не думала превращать дам в героинь. Успехи их на ниве образования также довольно скромны. И в XIX в. к женщинам можно было отнести слова Шекспира, говорившего, что в его времена дамы считали «низостью уметь хорошо писать».

Ж. Беро. Велосипедная станция в булонском лесу.

Нелишне взглянуть шире на положение женщин в те времена. Даже в передовых странах Европы (Англия и Франция) общий уровень их жизни и образования низок. Отмечалось их всеобщее недоедание и малый вес. На фабриках этих стран женщины-работницы считались самой низкой из каст. Феминистка Х. Робинсон писала: надзиратели смотрят на нас «как на животное, на рабу, с которой можно было обращаться как угодно – толкать, щипать, бить». Жили женщины тогда недолго, в брак вступали поздно – между 25–28 годами. Выйдя замуж, они оказывались вынуждены тянуть лямку до могилы. Реальность была довольно мрачной.

Хотя условия существования женщин в различных общественных слоях и разных странах отличались (дворяне, буржуазия, крестьянство, ремесленники, рабочие), существовали и региональные различия. Так, положение женщин-крестьянок на юге Франции, на юге Средиземноморья, было более подчиненным и даже подневольным. Там в ходу были пословицы: «Шляпа должна командовать чепцом» или «Недостоин быть мужчиной тот, кто не является господином своей жены». В Бретани и Лотарингии женщины играли более заметную роль в рыночных и семейных отношениях, что сказывалось и на их положении. Само понятие «материнства» возникло довольно поздно (в конце XVIII-начале XIX вв.). Дети воспитывались в крестьянской среде главным обрсазом как работники. Они учились в поле, за ткацким станком и веретеном, «не столько говоря и слушая, сколько непосредственно участвуя».

Но если представительницы высших и средних классов все же как-то еще проявляли некоторый интерес к образованию и культуре, то среди бедных слоев наблюдалась иная картина. Буржуазный мир чаще всего их закрепощал и растлевал. Женщинам же из необеспеченных семей вообще некогда было думать о серьезном обучении. Их приниженность и отчужденность, в основе которых лежала страшная нищета, часто вынуждали их идти на панель.

Это, пожалуй, и не мудрено, если учесть ту степень фарисейства, что всегда была присуща британскому обществу. Уже с конца XVI в., когда буржуа стали обладателями немалых богатств, а аристократы обеднели, оба этих слоя сделали женщину и брак предметом купли-продажи. Богатые торговцы обычно женились на молодых. Соответственно те вскоре становились вдовами. Перед этим они вынуждены были заводить себе любовников или выходили замуж за молодых помощников (бывших престарелых супругов). Широко были распространены и тайные браки. Столь обычными становились эти нарушения, что лондонский Совет даже решил запретить ранние браки (до 24 лет). Итогом попытки укрепить мораль стал стремительный рост числа подкидышей и мертвых младенцев. Картина этого падения нравов была бы неполной без упоминания о ночных обитательницах столицы. Их царство было своеобразной любовным адом, «купелью греха». Женщины эти заняли вполне «достойное место» в британской «цивилизации» (в бесчисленных борделях и клубах). Если те обслуживали публику на высоком профессиональном уровне, не работали по выходным и праздникам, вовремя показывались врачу, Англия готова была закрыть глаза на их деяния. Жрецы буржуазной морали в оправдание позорных порядков приводили слова Фомы Аквинского, сравнившего публичные дома со сточными трубами: если, вдруг, убрать эти трубы, дворцы будут захлестнут потоками нечистот. Умерших проституток хоронили отдельно от приличных особ. Попытки закрыть вертепы в 1546 г. (после бурного распространения сифилиса), к успеху не привели. Отмечают, что яркие и броские вывески этих домов бросались в глаза любому, прибывавшему в Лондон. Вскоре те гордо расположились в центре. [207]

Английские мужчины (как, впрочем, все европейцы) были не прочь воспользоваться услугами проституток, а спрос, как известно, всегда рождал и рождает предложение. В Лондоне с населением в 475 тыс. человек насчитывалось 70 тыс. «жриц любви» (1801). Буржуазный мир все больше напоминал мир призраков, что встречается в творениях Кольриджа, автора «Сказания о Старом Мореходе» и «Кристабели». Кольридж так описал столицу Великобритании в конце XVIII в.: «Неподвижность всех предметов, мимо которых движется столько людей, – грубый контраст по сравнению с всеобщим движением, гармонической Системой Движений за городом и повсюду в Природе. – В этом туманном освещении Лондон показался мне словно огромным кладбищем, по которому скользили полчища Призраков». [208]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: