Геннадий Ванеев - Севастополь 1941—1942. Хроника героической обороны. Книга 1 (30.10.1941—02.01.1942)

- Название:Севастополь 1941—1942. Хроника героической обороны. Книга 1 (30.10.1941—02.01.1942)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Украина

- Год:1995

- Город:Киев

- ISBN:5-319-01359-0 (Кн. 1)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Ванеев - Севастополь 1941—1942. Хроника героической обороны. Книга 1 (30.10.1941—02.01.1942) краткое содержание

В книге на основе новых архивных материалов впервые предпринята попытка осветить день за днем героическую оборону главной базы Черноморского флота в 1941–1942 гг. Рассказывается о мужестве защитников города, анализируются ошибки и просчеты командования Севастопольского оборонительного района и вышестоящего командования.

Иллюстрирована архивными фотографиями.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Рецензент доктор исторических наук М. В. Коваль

lenok555: Книга содержит таблицы, дублированные картинками, фотографии отсутствуют.

Севастополь 1941—1942. Хроника героической обороны. Книга 1 (30.10.1941—02.01.1942) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К. Типпельскирх трактует данное требование в несколько иной редакции. «Быстрый захват Крыма имеет наибольшее значение для надежного снабжения Германии нефтью, которое остается под угрозой, пока в Крыму находятся крупные воздушные силы русских». [31] Типпельскирх К. История второй мировой войны / Пер. с нем. — М.: Изд-во иностр. лит., 1956.— С. 192.

Стремясь лишить Черноморской флот мест базирования, а также обезопасить тылы южного фланга армий, Гитлер потребовал уничтожения наших военно-морских баз. «Для Германии решающее значение имеет также скорейшая ликвидация русских военно-морских баз на побережье Черного моря». [32] Военно-исторический журнал. — 1962. — № 11. — С. 86.

Захват военно-морских баз и портов позволил бы фашистской Германии впоследствии использовать их для бесперебойного снабжения и питания южного крыла своих войск, а это должно было способствовать более быстрому захвату всего юга нашей страны.

Командование 11-й немецкой армии предпринимало все меры к тому, чтобы выполнить приказ Гитлера о быстрейшем захвате Крымского полуострова. Крыму надлежало стать неотъемлемой частью так называемой третьей империи. «Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами», [33] "Совершенно секретно! Только для командования". Стратегия фашистской Германии в войне против СССР: Док. и материалы. — М., 1967. — С. 104.

— объявил Гитлер на совещании в фашистской ставке еще 19 июля 1941 г. А из документов секретного архива Гиммлера стало известно, что для Крыма — будущей «немецкой Ривьеры» — Гитлер предложил новое название — Готенланд. Симферополь предполагалось переименовать в Готенбург, Севастополь — в Теодорихсхафен. [34] История СССР. — 1966. — № 2. — С. 163–168.

В ночь на 31 августа 1941 г. 11-я немецкая армия форсировала Днепр в районе Каховки и, овладев плацдармом на восточном берегу, начала накапливать силы для дальнейшего наступления. Перед ней были поставлены задачи: одной группой войск преследовать советские войска в направлении на Мелитополь; другой — овладеть Крымом, причем эта задача была главной. [35] Manstein E. von. Verlorene Siege. — Bonn, 1955. — S. 215–216.

Оборона Крымского полуострова первоначально была возложена на 9-й стрелковый корпус (командир генерал-лейтенант П. И. Батов), а затем на вновь созданную по решению Ставки от 14 августа 1941 г. 51-ю Отдельную армию на правах фронта (командующий генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, член Военного совета корпусной комиссар А. С. Николаев, начальник штаба генерал-майор М. М. Иванов) с непосредственным подчинением Ставке. [36] 9-й стрелковый корпус вошел в состав армии. Вскоре его командиром был назначен генерал-майор И. Ф. Дашичев, а генерал-лейтенант П. И. Батов — заместителем командующего 51-й армии.

На эту армию и оперативно подчиненный ей «в отношении выполнения задач, касающихся обороны Крыма», [37] Центр. арх. М-ва обороны России (далее — ЦАМО). — Ф. 407, оп. 9852, д. 1, л. 104–105.

Черноморский флот была возложена задача не допустить противника в Крым с суши, моря и воздуха. 9 сентября 1941 г. немецко-фашистские войска нанесли сильный удар с каховского плацдарма по войскам Южного фронта. Им удалось прорвать фронт обороны советских войск. 11-я немецкая армия под командованием генерал-полковника фон Шоберта частью сил устремилась на Мелитополь, а частью сил — к Перекопу и Чонгару, чтобы захватить Крым. 14 сентября войска 11-й немецкой армии своим левым флангом (22-я дивизия) вплотную подошли к Геническу и на следующий день захватили его. 16 сентября фашистские войска вышли к Чонгарскому мосту и Арабатской стрелке и закрыли выход из Крыма.

Вступивший 17 сентября в командование 11-й немецкой армии генерал-полковник Э. Манштейн подтянул резервы и 24 сентября начал штурм Перекопа, овладев им на второй день. 26 сентября немецкие войска оттеснили части Красной Армии от Турецкого вала и захватили г. Армянск. [38] Армянск несколько раз переходил из рук в руки.

Войска 51-й армии не сдержали натиск противника и 28 сентября отошли на слабо подготовленные Ишуньские позиции.

18 октября противник начал прорыв Ишуньских позиций. Через два дня он нанес удар в районе Каркинитского залива, форсировал устье р. Чатырлык и к 22 октября обошел левый фланг наших войск. Теперь перед ним лежали степные просторы Крыма.

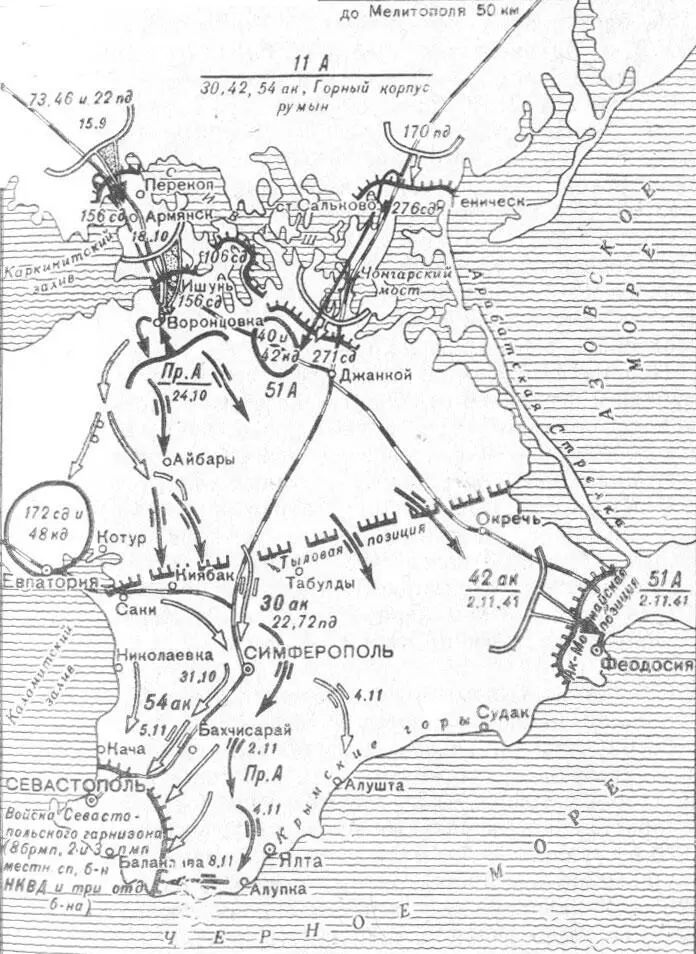

Обстановка в Крыму на 19.09–09.11.1941 г.

28 октября 11-я немецкая армия перешла в наступление по всему фронту. Ее 54-й армейский корпус (50-я и 132-я пехотные дивизии и наскоро сформированная мотобригада Циглера), обходя Приморскую армию с запада, наступал на Евпаторию и Саки, чтобы, овладев Качей и Бахчисараем, выйти к Севастополю раньше соединений Приморской армии и с ходу овладеть городом. 30-й армейский корпус (22-я и 72-я пехотные дивизии) быстро продвигался на Симферополь, имея целью наступать на Алушту, Ялту, Алупку и не дать войскам Приморской армии отойти к Севастополю приморской дорогой. 42-й армейский корпус (46, 73 и 170-я пехотные дивизии) стремился упредить отходившую в направлении Феодосия — Керчь 51-армию, помешать ей занять оборону на Ак-Монайском рубеже, а также воспрепятствовать эвакуации ее войск и боевой техники через Феодосийский и Керченский порты.

Почему 11-й армии, имевшей в своем составе семь дивизий и несколько отдельных частей, за короткий срок удалось овладеть всем полуостровом, за исключением севастопольского и керченского участков? Этот вопрос и сегодня задают оставшимся в живых участникам боев за Крым интересующиеся историей войны. Ответить на него однозначно нельзя. В начале сентября, к моменту выхода немецких войск на западный берег Днепра в районе Каховки, в составе 51-й Отдельной армии было 8 стрелковых и 3 кавалерийских дивизий. Казалось бы, сил вполне достаточно, чтобы не допустить противника в Крым.

Однако необходим более тщательный анализ сил армии и обстановки. Во-первых, 51-я армия была очень слабо обучена, плохо оснащена боевой техникой и оружием. В лучшую сторону выделялись, только две дивизии (156-я и 106-я), входившие в состав 9-го стрелкового корпуса. Прибывшие же в августе с материка 271-я и 276-я стрелковые, [39] 271-я и 276-я сформированы после начала Отечественной войны.

40, 42 и 48-я кавалерийские дивизии были недоукомплектованы, а личный состав слабо обучен. У кавалеристов «совершенно не было средств связи, не было тачанок, и пулеметы возились на простых телегах». [40] Батов П. И. Перекоп 1941. — Симферополь: Крым, 1970. — С. 29.

Четыре стрелковые (172, 184, 320 и 321-я) дивизии, только что сформированные в Крыму, были плохо оснащены боевой техникой и оружием. Кроме того, командование 51-й армии было вынуждено передать часть вооружения одесской группе войск. «Это обстоятельство сказывалось на формировании наших крымских дивизий. Мы не смогли полностью вооружить ни одну из них: не хватало винтовок, автоматов, пулеметов, пушек», [41] Батов П. И. В походах и боях. — М.: Воениздат, 1966. — С. 29.

— пишет в своих мемуарах П. И. Батов. Более того, артгрупп не было ни в 9-м стрелковом корпусе, ни в сформированной позже армии. Танковый полк, приданный 172-й стрелковой дивизии, первоначально имел всего 10 новых танков «Т-34». [42] Там же. — С. 30.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Ракитин - История Бостонского Душителя. Хроника подлинного расследования [Книга II]](/books/1075608/aleksej-rakitin-istoriya-bostonskogo-dushitelya-hron.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга III]](/books/1091301/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга II]](/books/1091302/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)

![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга I]](/books/1091303/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)

![Владимир Шмерлинг - Сталинградцы [Рассказы жителей о героической обороне]](/books/1102196/vladimir-shmerling-stalingradcy-rasskazy-zhitelej-o.webp)