Фридрих Делич - Библия и Вавилон

- Название:Библия и Вавилон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:А. С. Суворин

- Год:1907

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фридрих Делич - Библия и Вавилон краткое содержание

Классическое историко–археологическое исследование немецкого учёного по результатам раскопок на территории древнего Вавилона.

Предлагаемая книга представляет собой содержание трёх чтений знаменитого немецкого ассириолога Фридриха Делича, вышедших вскоре отдельным изданием («Babel und Bibel», ein Vortrag von Friedrich Delitzch). Сразу после выхода в свет это сочинение произвело переполох как среди широких кругов читающей публики, так и среди богословов. Смелые сопоставления текста Библии с дошедшими до нас отрывками вавилонской и ассирийской литературы и множество новых сведений, внесённых Деличем в эту, до того времени мало исследованную, область истории, навлекли на автора обвинения в желании подорвать устои религии, уронить божественный характер происхождения библейских сказаний.

В своём исследовании Делич в живой и увлекательной манере рассказывает о результатах очень успешных ассиро–вавилонских раскопок, а также приоткрывает новые страницы древней истории Ближнего Востока. Авторский текст сопровождается многочисленными наглядными иллюстрациями.

Библия и Вавилон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

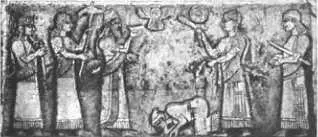

Одна старая вавилонская таблица представляет нам поразительно сходный с этим описанием рисунок.

На ней изображён странной формы корабль, видны сидящие живые человеческие фигуры. В середине помещаются два обращённых друг к другу спиной херувима с повёрнутыми к зрителю человеческими лицами. Положение их позволяет заключить, что сзади находятся ещё два подобных существа. На спинах херувимов находится плоскость с поставленным на ней троном, где сидит, с тиарой на голове, бородатое, в длинной одежде божество, держа в руках, по–видимому, скипетр и кольцо. За троном слуга божества, ожидающий его приказаний и напоминающий того слугу в льняной одежде, ожидающего приказаний Божества, о котором говорит Иезекииль (IX, 3; Х, 2).

Несмотря на всё это и на то, что свободные просвещённые умы открыто учили, что Нергаль и Небо — бог месяца и бог солнца, Рамман — бог грома и все остальные боги соединены в Мардуке, боге света, резкое многобожие в течение трёх тысячелетий оставалось в Вавилоне государственной религией, — серьёзный, могущий служить предостережением, пример безучастного отношения людей к религиозным вопросам и покоящейся на этом крепко организованной силы жрецов. Вера в Иегову, при помощи которой Моисей, как знаменем, соединил в одно 12 колен израильских, также была полна всяких человеческих предрассудков: наивных антропоморфических воззрений на божество, свойственных эпохе юности человечества, языческого культа жертвоприношений и внешней обрядности. Она не могла удержать народа времён, предшествовавших изгнанию, от чистого обращения к культу Ваала и Астарты, свойственному коренным жителям Ханаана и доходившему до того, что они приносили в жертву Ваалу своих сыновей и дочерей. И это продолжалось до тех пор, пока пророки не постигли сущности религии и не стали проповедовать: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши» (Иоиль II, 13) или: «Жертва угодная Богу, — сердце сокрушённое и смиренное».

II

Многие верующие люди односторонним отношением к вопросам догматики отравляют себе радостное сознание той огромной пользы, которую приносят вавилонские раскопки, в смысле истолкования и иллюстрации Библии; нередко даже вовсе отрицают эту пользу. И всё–таки как благодарны должны быть все читатели Библии за те новые сведения, которые нам добыли и непрерывно продолжают доставлять трудные раскопки вавилонских и ассирийских развалин.

Библейская Книга Царств (4 Цар. XVII, 30) повествует, что жители города Куты в Самарии почитали бога Нергала. Благодаря клинообразным надписям, мы теперь определённо знаем не только то, что этот вавилонский город Кута лежит похороненным под холмом Тель–Ибрагим в семи часах пути к северу от Вавилона, но и то, что бог–покровитель города Куты действительно назывался Нергал. Разве подобное сведение не заслуживает благодарности? Другой пример. Ещё недавно у нас не было почти никакой надежды найти когда–либо то местечко Халах, куда была переселена часть пленённых Саргоном израильтян (4 Цар. XVII, 6; XVIII, 11). Теперь у нас есть найденное в библиотеке Ассурбанипала в Ниневии письмо из Халаха, в котором некто Мардук–надин–аши, указывая на свою постоянную верность, просит царя вернуть ему опять землю, подаренную ему отцом царя и доставлявшую ему 14 лет средства пропитания, а теперь отнятую у него наместником области.

Что касается жителей северного царства Израиля, изображение которых мы можем видеть во втором ряду барельефов знаменитого чёрного обелиска Салманассара II, — на нём представлены послы царя Ииуя (840 л. до Р. Хр.) со всевозможными дарами, то мы знаем теперь все три местечка, где нашли свою могилу 10 колен Израильских: Халах, немного восточнее гористой страны верхнего Заба, называемой Arrapachitis; область Гозан, на берегу Хавора, недалеко от Низибис, и местечки Мидии.

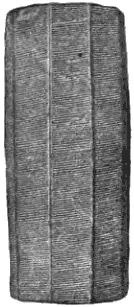

До последнего времени оставалось загадкой повествование прор. Наума о завоевании и разграблении египетских Фив; именно никто не мог обяснить, к чему относились следующие слова: «Разве ты (Ниневия) лучше Но–Аммона, находящегося между реками, окружённого водою, которого вал было море, и море служило стеною его? …Но и он переселён, пошёл в плен; даже и младенцы его разбиты на перекрёстках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями» (Наум III, 8, 10). Но вот была найдена глиняная десятигранная призма (рис. 17), на втором столбце которой повествуется, что Ассурбанипал, преследуя от Мемфиса фараона Урдамане, достиг Фив. Ограбив город, он увёз в Ниневию, столицу своего царства, в виде добычи, все сокровища дворцов, всё золото, серебро и драгоценные камни, а также всех жителей города, как мужчин, так и женщин. Разве этот факт не заслуживает внимания?

«Я вложу кольцо Моё в ноздри твои и удила Мои — в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою пришёл ты», так говорил Иегова Санхерибу устами прор. Исаии (4 Цар. XIX, 28; Ис. ХХХVII, 29). Могут ли эти слова быть иллюстрированы лучше, нежели это делает хранящийся в Берлинском музее найденный при раскопках в Зендчирли (Сев. Ассирия) памятник победы Асаргоддона, главный рельеф которого изображает великого ассирийского царя во всём величии, а перед ним связанных по рукам и ногам царей Ваала тирского и Тиртака эфиопского: обоих царь держит на узде прикреплённой к их рту при помощи кольца?

А сколько пользы принесли вавилонские памятники разъяснением многих ветхозаветных слов! Например, в Ветхом Завете несколько раз упоминается об одном животном, по имени re’em (единорог), диком, неукротимом, вооружённом страшными рогами (Пс. XXI, 22), похожем на быка (Пс. XXVII, 6; Второз. XXXIII, 17). Упоминая о нём и ужасаясь при мысли воспользоваться им, как домашним животным, для обработки земли, Иов восклицает (XXXIX, 9): «Захочет ли re’em служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли верёвкою привязать re’em’а к борозде и станет ли он боронить за тобою поле?»

Так как буйвол, который водится ныне стадами в лесах по ту сторону Иордана, лишь сравнительно незадолго до нашего времени распространился из Арахозии по передней Азии, то обыкновенно думали, вслед за арабами, называющими антилоп «скотом пустыни» и употребляющими по отношению к Antilope leucoryx название rim, что еврейское слово re’em означает эту породу антилоп. И всё–таки оказалось весьма странным, как могла придти в голову Иову мысль запречь в плуг эту антилопу, которая, если не считать её длинных острых рогов, всё же остаётся кроткой, грациозной антилопой — и говорить об этом с таким страхом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Дилэни - Вавилон - 17 [Вавилон - 17. Нова. Падение башен]](/books/515393/semyuel-dileni-vavilon-17-vavilon.webp)