Татьяна Бирюкова - В Москве-матушке при царе-батюшке. Очерки бытовой жизни москвичей

- Название:В Москве-матушке при царе-батюшке. Очерки бытовой жизни москвичей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Олимп, Астрель

- Год:2007

- ISBN:978-5-17-042972-1, 978-5-7390-2024-6, 978-5-271-16491-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Бирюкова - В Москве-матушке при царе-батюшке. Очерки бытовой жизни москвичей краткое содержание

Эта книга — взгляд на прошлое Москвы и ее жителей. Временная граница в ней — от основания города до второго десятилетия ХХ века. Какой была Москва в отдаленные от нас годы, как проводили свои будни горожане и как праздновали, как трудились и как отдыхали — обо всем этом расскажет книга известного москвоведа, автора более тысячи журнальных и газетных публикаций Т. З. Бирюковой.

Материалы, собранные в архивах и дополненные сведениями из путеводителей и периодических изданий тех времен, делают рассказ о событиях давно минувших лет не только достоверным, но и ярким и живым. Иллюстрации в книге — также объект архивных розысков автора.

В Москве-матушке при царе-батюшке. Очерки бытовой жизни москвичей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для наблюдения за чистотой и ежедневным порядком на бульварах город содержал около 100 постоянных сторожей. Практически все бульвары и скверы имели металлические решетки и калитки, которые на ночь запирались сторожами.

С наступлением сумерек стражи порядка с колокольчиками обходили свои владения и выкрикивали для припозднившихся посетителей сообщения о том, что время для прогулок закончилось.

Птицы Москвы

Городской инженер Владимир Константинович Шпейер (1846–1915) осуществил в Москве множество своих проектов. Кроме того, этот выдающийся специалист проанализировал причины небывалого наводнения 1908 года. Он пришел к заключению о том, что причинами широчайшего разлива русла реки Москвы стало исчезновение многочисленных лесов, издавна окружавших город.

Московская губерния порубками деревьев на нужды города невыгодно выделялась среди других российских губерний. Опустевшие места зарастали большей частью лиственными лесами, в которых почти всегда преобладала осина: она скорее других распространяется и растет на сырой почве. Но и эти деревья не были долговременными лесами по той причине, что осиновые дрова на рынке были намного дешевле березовых.

Самыми богатыми лесами были Волоколамский и Дмитровский уезды.

Очень важным фактором в лесных потерях была значительная порча деревьев вредными насекомыми. В отдельные годы она была чрезвычайно заметной.

В самом начале XVIII века приезжавшие в Москву путешественники в своих дневниках отмечали, что до 1715 года в Москве и пригородах водилось очень много мелких певчих птиц. Звонкое щебетанье поражало иностранцев. Такого они не могли наблюдать в других городах.

Что же произошло в 1715 году?

Именно тогда царское правительство предприняло весьма странный коммерческий проект: Петр I велел отловить огромное количество московских птах (заплатив за то ловчим 1500 рублей), и пернатых переселили в окрестности новой столицы — Санкт-Петербурга. Москва сильно обеднела на птичьи стаи.

Помимо того, птиц активно ловили подмосковные жители и продавали их москвичам в теплые воскресные дни и особенно много — в праздник Благовещения Пресвятой Богородице. Как иллюстрацию этой ловли можно вспомнить одну из картин И. Г. Перова.

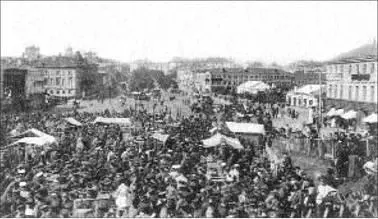

Торги устраивались на городских птичьих рынках: на Театральной площади, в конце Цветного бульвара — на Трубной площади, у Зоологического сада на Пресне.

Вместе с ловлей птиц имел место и другой бизнес: для их прокорма в Подмосковье собирали муравьиные яйца, разоряя муравейники. Потому-то московские леса из года в год лишались своих верных хранителей от нашествия насекомых.

В старину в зоне Подмосковья преобладали еловые леса. Ученым известно, что вредные насекомые более всего портят именно хвойные леса. Ель подвержена порче преимущественно от елового короеда (bostrichus octodentatus, bostrichus typographus). Кроме еловых короедов есть и много других насекомых-злодеев. Главными истребителями короедов являются: летучие мыши, дятлы, зиньки (parus), зяблики, другие насекомоядные птицы и… муравьи. Вот именно таких разных защитников лишилась Москва.

Московские власти проводили меры по защите города перед натиском широкой урбанизации. Так, обнаружив злостное истребление, во время весеннего Семика и Троицы, Марьиной березовой рощи, на севере от Москвы, был введен запрет на порубку здесь деревьев. Праздничный обряд «березку заломати» перешел в разряд воспоминаний. Правда, позднее при прокладке железнодорожных путей Николаевской дороги эту рощу практически всю уничтожили.

Для Москвы неплохо было то, что не так обильно, как теперь, к Рождеству в лесах рубились ели. Эти деревья ставились далеко не в каждом доме или дворе.

По указу городской управы для новых посадок завели свои питомники с кустарниками и деревьями. Большое количество лип и тополей из этих хозяйств было высажено вдоль московских улиц и бульваров в 1902 году.

Но пришло время Первой мировой войны, и на садовое хозяйство российских городов перестали обращать какое-либо внимание: не до них тогда было. Правда, уже в 1923 году о городском зеленом благоустройстве вспомнили. Оказалось, что Москва чуть ли не единственный город в стране, который в трудные военные годы сохранил в целости все свои скверы, бульвары и парки…

У Калитников

«Дяденька, купите птичку! Нет? Ну тогда котенка!», «Какая милая собачка!», «Будешь хорошо учиться, вот эта рыбка будет твоя!»

Эти разговоры, а также некоторые стихотворения из детской классики: «У меня снегирь живой!», «…И нас на заре разбудили веселых скворцов голоса» — переносят наши мысли в прошлое, на «чудо какой волшебный» московский Птичий рынок.

Нам кажется, что этот рынок в Калитниках существовал очень давно. На самом деле в том подмосковном пригороде, где нынче располагается район с большими домами восточнее Крестьянской (бывшей Спасской) и Абельмановской (бывшей Покровской) застав Камер-Коллежского вала, южнее Нижегородской улицы, долгое время была обыкновенная пустопорожняя земля.

Лишь в конце лета 1901 года эту землю (к ХХ веку уже принадлежавшую городу) Московская управа спланировала, разбила на 20 участков и решила сдавать в аренду. Владельцы деревянных построек могли арендовать эти участки сроком до 24 лет, а каменных сооружений — на 36 лет. Участки имели размеры от 180 до 300 квадратных сажен. Публичные торги на них были назначены на 25 сентября того же года. И сразу первые жители — застройщики нового района стали просить Московскую городскую думу об устройстве на свободной площади между Большой и Средней Александровскими (ныне Калитниковскими) улицами, севернее кладбища, зеленного рынка. По причине «слабой заселенности района» обыватели в тот год получили от начальства отказ. Но просьбы не прекращались.

Лишь спустя 12 лет, 22 января 1913 года дума разрешила открытие зеленного рынка площадью 500 квадратных сажен на части Калитниковской площади. Предполагалось, что здесь будет проводиться торговля зеленью, овощами и сеном. Вся Калитниковская площадь занимала 2055 квадратных сажен.

Видимо, именно тогда у поселян Калитников и появилась идея торговать разными животными на Калитниковском рынке. Туда, где продавались зелень и сено, птицы сами летели, а лошадей можно было и привести.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: