Нина Молева - От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома

- Название:От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олимп, Астрель

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-7390-215

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Молева - От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома краткое содержание

Эта книга не энциклопедия и не справочник, хотя в ней приведены имена многих участниц русской истории. В наших умах сложилось хрестоматийное представление о затворническом характере жизни женщин в Древней Руси, об их правовой неполноценности в XVIII–XIX веках и соответственно об отсутствии участия в государственной и культурной жизни. А если все же обратиться к фактам истории? От первых летописей до документов екатерининских лет. Фактам пусть скупым, зато достаточно выразительным, чтобы дать представление о могуществе и силе, своенравности и уме женщин российского престола: от Великой княгини до Императрицы.

От Великой княгини до Императрицы. Женщины царствующего дома - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И еще путь «под колоколы». Не каждый его проделывал, но каждый мог — строитель знал об этом. После головоломной крутизны прорывшихся сквозь толщу стены ступеней — солнце. И свет. Волны пронизанного маревом света наплывают в забранные деревянными решетками проемы. Размывают очертания уходящих в бесконечность перелесков, полей там — глубоко внизу. Граница Залесья и Ополья, образ вечной и ласковой к человеку земли. Как не понять, что как раз здесь и должна была родиться мечта о крыльях — первый полет смерда Никитки.

У подножья Распятского столпа крохотная кирпичная постройка. Как сор в углу празднично прибранного дома. Но это иной поворот истории. Забытый. Точнее — неузнанный и по-своему нужный.

О них говорят одним безликим словом «сестры»: Екатерина, Евдокия, Федосья, Марфа, Марья, толпа дочерей царя Алексея Михайловича от первой жены, богобоязненной и плодовитой Марьи Ильичны Милославской. Как их различать рядом с неукротимым ярким нравом Софьи? Вот она, средняя, ничем от рождения не отмеченная, сумела рвануться к престолу, хоть на считанные годы перехватить власть, величаться великой государыней. Спорила с раскольниками и принимала иноземных послов, диктовала государские грамоты и расправлялась с вчерашними сторонниками, зазнавшимися стрелецкими начальниками — все на виду, все сама. А что сестры?

Наверное, дивились — всей толпой. Вряд ли противились — где им! — да и получалось выгодней самим: больше удобств, почета, воли. В трудную минуту сгрудились за Софьей, пытались помочь в меру недалекого бабьего разумения, семейной ненависти к мачехе — царице Наталье Кирилловне. Только верен ли привычный, примелькавшийся портрет царевны, просто женщины тех лет?

Ведь это немаловажная поправка, что не просто владели сестры грамотой, но при случае могли сложить и стихи. По-русски. По-польски. Иным удавалось и по-латыни. Имели под рукой книги, печатные и рукописные, русские и переводные, церковные и светские. Держали в своих палатах «цимбалы» и «охтавки» — клавесины и клавикорды. Одна занималась иконописью — женщин-иконописцев на Руси XVII века было достаточно, и только крутое вмешательство Петра положило конец их традиционному праву на профессиональную работу. Другая любила играть «на театре», тем более что пьесы сочиняли сами, как, например, Софья — «Обручение святой Екатерины».

Вот царевне Екатерине Алексеевне хочется всего сразу — то же, что у Софьи, больше, чем у Софьи. Модная, на европейский образец мебель (чего стоила одна резная кровать под балдахином с зеркалами и резными вставками!), образа, писанные живописным письмом, картины — царевна первая заказчица у мастеров Оружейной палаты. И на первый взгляд необъяснимая фантазия — на стенах своей палаты Екатерина приказывает написать портреты всей причастной к престолу родни: покойные отец и мать, старшие братья Алексей и Федор, царствующий Иван, Софья и, наконец, сама Екатерина. Видно, остальные сестры царевне «не в честь и не в почет». У нее свое затаившееся честолюбие, свои — почем знать, как далеко идущие! — планы. Недаром к своим родным, Милославским, Екатерина предпочла приписать и маленького Петра.

И простая дипломатия оправдала себя. Не связал же Петр эту сестру впоследствии с делом Софьи, не лишил места при дворе, даже сделал крестной матерью будущей Екатерины I. А ведь до конца навещала царевна Софью в Новодевичьем монастыре и там же захотела кончить свои дни, в душе не примирившись с нарышкинским отпрыском — Петром.

Марфа тоже не прочь иметь и модную обстановку, и клавесин, и расписанные потолки, но по-настоящему занимает ее не это. Она всегда рядом с Софьей, умеет поддержать сестру, толкнуть на решительный шаг, подогреть честолюбие и гордость. Ей не страшно связаться и со стрельцами и передать им весть от уже заключенной в монастыре Софьи. Марфа не из тех, кто ждет событий, она всегда готова стать их причиной. И отсюда беспощадный приговор Петра: постричь в монахини Софью — «чтоб никто не желал ее на царство», но постричь и Марфу, единственную из сестер. Софью оставить под ближним надзором в Москве, Марфу отослать в Александрову слободу, в Успенский монастырь, «безвыездно и доживотно».

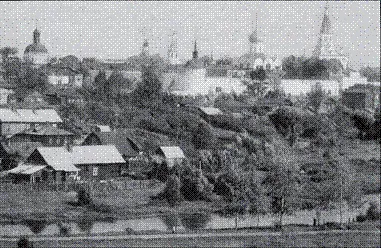

Нет, это не был выбор лишь бы подальше, лишь бы поглуше. Об Александровой слободе у Петра свои представления. В 1689 году, во время стрелецкого бунта в Москве, она послужила ему таким же надежным убежищем, как Троице-Сергиева лавра. Две недели проводит здесь Петр на Немецких горках «в учениях». Они и сегодня все те же — пологие холмы, неширокая речка, свободный обзор. И как для Софьи Петр выбирает в Москве именно Новодевичий монастырь, потому что доверяет игуменье, а еще больше попу близлежащего прихода, родственнику своего духовника, Никите Никитину, которому и поручалось всеми подручными средствами «наблюдать» царевну, так останавливается он для Марфы на Александровой слободе.

И вот убогая каморка у могучей колокольни. Низкие потолки. Набухающие сыростью стены. Пара слепых окошек над землей.

Съестные припасы для «бывшей» Марфы — инокини Маргариты — тянутся из Москвы неделями. Тухнут. Гниют. Денег на житье нет. Монастырь не обязан заботиться о царской узнице — только стеречь. Марфу донимает цинга, прибывающие с годами болезни — ей за пятьдесят, она ровесница матери Петра. Но его, именно его Марфа не будет просить ни о чем. Разве что сестру Петра, Наталью, и то только о враче, и то с полным сознанием своего значения, «рода», прав: «Свет моя сестрица матушка царевна Наталия Алексеевна, за что ты такова немилостива ко мне явилася? Разве за то, что я от вашей милости ушла, и я тем не виновата: хотя бы я неведомо где, да и я тово же отца дочь, такая же Алексеевна».

Когда-нибудь — и не исключено, что очень скоро, — появится особая отрасль знания, которую в приближении можно назвать психологией исторических легенд. Почему именно так — не иначе преломляются в памяти потомков, мыслях современников отдельные события, факты. Не стал мучеником, страдальцем заведомо убитый царевич Алексей. Не вызвала сочувствия Софья. А вот Марфа-Маргарита оказалась преподобной, святой, и не для официальной церкви — для народной памяти. Что же из своей гордости, тщеславия, воли растеряла «Алексеевна» за восемь с половиной лет заключения у Распятской колокольни? Смогла ли забыть о мирских интересах, отдаться покаянию, молитвам? Только не это!

Перетертый зеленый бархат черного резного — по голландской моде — кресла говорит, что до конца продолжала на нем сидеть. Затуманившееся временем зеркало в голландской черной раме с цветами не оставило ее кельи. И ела Марфа на серебряных тарелках. И огромный ларь «под аспид» — пришедшая из Италии в XVII веке мода — работы живописцев Оружейной палаты держала для рухляди, платьев. Сегодня в музейном зале они последние живые свидетельства об этой сестре Петра. Были еще письма — о врачах, болезнях, дурной еде. В монастыре их по-своему берегли, наклеили для сохранности на картон, позже сорвали с картона, растеряли. Ну, а почему имели не копии — подлинники? Получили по непонятной причине обратно или — или не посылали никуда?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: