Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Название:Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0320-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы краткое содержание

Как появились университеты в России? Как соотносится их развитие на начальном этапе с общей историей европейских университетов? Книга дает ответы на поставленные вопросы, опираясь на новые архивные источники и концепции современной историографии. История отечественных университетов впервые включена автором в общеевропейский процесс распространения различных, стадиально сменяющих друг друга форм: от средневековой («доклассической») автономной корпорации профессоров и студентов до «классического» исследовательского университета как государственного учреждения. В книге прослежены конкретные контакты, в особенности, между российскими и немецкими университетами, а также общность лежавших в их основе теоретических моделей и связанной с ними государственной политики. Дискуссии, возникавшие тогда между общественными деятелями о применимости европейского опыта для реформирования университетской системы России, сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей университетов.

Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такой состав университета, сформированный попечителем к началу 1810-х гг., можно было бы счесть достаточным, если бы не значительный обратный отток – из названных 19 немцев шестеро к 1813 г. по разным причинам уже покинули университет (умерли или уволились; при этом увольнялись из университета и русские профессора). Именно поэтому Румовскому пришлось, например, дважды искать профессоров для кафедр всеобщей истории, естественного права, политической экономии. В течение нескольких лет всего по одному ординарному профессору насчитывали нравственно-политический и медицинский факультеты. Сами университетские профессора также приняли участие в приглашении новых ученых, но это произошло позже, чем в Харьковском университете (там Совет с самого начала активно рассматривал новые кандидатуры, в Казани же из-за особенностей организации университета Совет был лишен таких прав), и успешные рекомендации профессоров относились в основном к физико-математическому факультету.

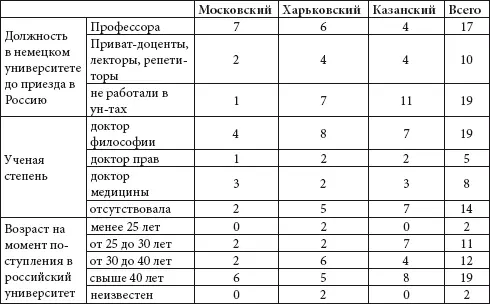

Итак, осветив, как именно шло приглашение немецких профессоров в Московский, Харьковский и Казанский университеты в первые годы XIX в., можно перейти к результатам этого процесса. Кем, собственно, были эти приехавшие в Россию ученые? [1016]На этот вопрос призваны ответить сводные таблицы, приведенные ниже.

Таблица 1

Немецкие профессора и адъюнкты, приглашенные в российские университеты в 1803–1811 гг.

Данные в этой таблице представляют, во-первых, какие позиции в немецких университетах занимали приглашаемые из Германии ученые до приезда в Россию, во-вторых, какова была их академическая квалификация, в-третьих, в каком возрасте ученые начинали свою деятельность в российских университетах.

Таблица показывает, что из 46 немецких ученых, занявших вакантные места в Московском, Харьковском и Казанском университетах в основной период приглашений, длившийся с 1803 по 1811 г., 27 человек уже являлись преподавателями в немецких университетах (из них 17 – профессорами), но довольно большое количество, 19 человек, т. е. более 40 % от общего числа приглашенных не служили в немецких университетах, хотя и оканчивали их. Особенно заметно такое противопоставление при сравнении приглашений в Московский и Казанский университеты, различие в характерах которых уже подчеркивалось выше: если M. Н. Муравьев, в основном следуя советам Мейнерса, сумел добиться приезда в Москву семи ученых, занимавших в немецких университетах профессорские должности, и двух более молодых университетских преподавателей, то Румовский, напротив, смог вызвать лишь четырех профессоров, а большая часть из приглашен-ных им не относилась к университетским ученым. Они или преподавали в средних учебных заведениях (как, например, Бартельс и Броннер – в кантональной школе г. Аарау (Швейцария), Бюнеманн – в Петербургском кадетском корпусе или Томас, длительное время служивший просто домашним учителем в Казани), или являлись в своей специальности скорее практиками, хотя некоторые из них и имели опубликованные научные работы. Также много практиков, не связанных ранее с университетским преподаванием, оказалось в Харьковском университете. Эти люди представляли юридическую специальность (служа, например, адвокатами, судебными заседателями как Финке и Гамперле), были практикующими врачами или фармацевтами (Ванноти, Гизе, Дрейсиг); кафедру политической экономии и государственного права в Казани занял И. Г. Нейман, долгое время служивший в российской Комиссии составления законов, а сельское хозяйство в Харькове читал К. К. Недельхен, бывший советник правления померанских королевских заводов в Пруссии.

Соответственно, не у всех из приглашенных присутствовали и ученые степени, что объективно снижало уровень преподавания и показывало, что далеко не во всех случаях выдерживались предъявляемые к кандидату научные требования. Опять-таки, лучше всего с этим дела обстояли в Московском университете, где лишь двое приглашенных – философ Ф. X. Рейнгард и астроном X. Ф. Гольдбах – не имели ученых степеней. У Рейнгарда это было связано с особенностями его биографии, поскольку ученый вначале окончил богословский факультет в Тюбингене, служил пастором, но затем порвал с теологией, переехал в оккупированный французами Кельн и даже, по-видимому, несколько сочувствовал идеям и преобразованиям Французской революции в области образования [1017]. Гольдбах же, как и другой астроном, приехавший в Россию, знаменитый в будущем И. И. Литтров, не получили степени доктора философии, поскольку обучались занятиям астрономией вне университетских стен (как уже отмечалось, далеко не каждый немецкий университет XVIII в. мог себе позволить иметь обсерваторию, и астрономия сама по себе относилась к новым университетским кафедрам).

Таким образом, в Московском университете наличие ученой степени было практически обязательным условием для получения кафедры. Напротив, в Казани историк Томас, физик Броннер, политэконом Нейман и др. получили ординарную профессуру по своим кафедрам, не имея ученых степеней. В Харькове научный критерий соблюдался строже – здесь четверо немцев без ученых степеней были назначены Потоцким адъюнктами (впрочем, двое из них – Ланг и Рейт – позже стали ординарными профессорами), а с пятым, Ф. В. Пильгером, который получил место ординарного профессора ветеринарии, поскольку ранее занимал такую же должность в Гиссенском университете, произошла неприятная история. Утверждая, что степень доктора медицины ему присвоена Эрлангенским университетом, Пильгер не смог этого доказать документами, а потому ради получения права на медицинскую практику обратился в Дерптский университет, который выслал ему диплом honoris causa. Но этот диплом затем был опротестован в министерстве противниками Пильгера и аннулирован (вся эта история привела к тому, что Совет университета несколько раз требовал увольнения Пильгера «как человека беспокойного и не приносящего никакой пользы», а сам ученый, известный в Германии не только как практик, но и как автор крупных научных трудов, фактически оказался вне учебного процесса). [1018]

Следует также обратить внимание, насколько возрастные показатели приглашенных ученых отличались между собой в разных университетах, а также от Московского университета XVIII в. В ту эпоху большинство иностранных профессоров, приезжавших в Москву, находились в возрасте от 25 до 30 лет, т. е. были сравнительно молодыми учеными. Теперь же, особенно в Московском и Казанском университетах, образовались значительные группы ученых в возрасте свыше 40 лет, причем некоторым в момент приглашения даже было уже за 50, а в роли «патриарха», безусловно, выступал вторично вызванный в Россию X. Ф. Маттеи, которому в 1803 г. исполнилось 59 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)