Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Название:Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0320-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы краткое содержание

Как появились университеты в России? Как соотносится их развитие на начальном этапе с общей историей европейских университетов? Книга дает ответы на поставленные вопросы, опираясь на новые архивные источники и концепции современной историографии. История отечественных университетов впервые включена автором в общеевропейский процесс распространения различных, стадиально сменяющих друг друга форм: от средневековой («доклассической») автономной корпорации профессоров и студентов до «классического» исследовательского университета как государственного учреждения. В книге прослежены конкретные контакты, в особенности, между российскими и немецкими университетами, а также общность лежавших в их основе теоретических моделей и связанной с ними государственной политики. Дискуссии, возникавшие тогда между общественными деятелями о применимости европейского опыта для реформирования университетской системы России, сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей университетов.

Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обзор проблем переезда в Россию немецких ученых стоит закончить описанием казуса, который случился на границе Германии с И. Т. Буле и который, возможно, предостерег и некоторых других крупных ученых от возможности стать легкой добычей недобросовестного журналиста. Небезызвестный А. фон Коцебу, издатель газеты «Der Freimüthige» («Прямодушный»), опубликовал 15 октября 1804 г. материал якобы на основании письма из Кёнигсберга, в котором приписал профессору едкие жалобы на родной Гёттингенский университет, который «при нынешнем бедственном положении скоро не сможет удержать ни одного преподавателя, кроме тех, кто по старости не может уехать». Конечно, Буле в первом же письме к Мейнерсу возмущался и утверждал, что ничего подобного не говорил [1046]. Интересно, однако, что это была не единственная из обнаруженных заметок, которые трактовали переезд немецких ученых в сатирическом ключе. Тот же «Прямодушный» спустя полтора года, 18 февраля 1806 г., опубликовал письмо из Нижнего Новгорода, которое призывало не верить в Германии «известиям, получаемым от гг. профессоров казанских, харьковских и т. д.», которые «все почти подобны критянам, о которых упоминает апостол Павел» (т. е. лжецы). «Старание себя выказать, а других опорочить, также зависть и беспрерывные споры, сопровождаемые всякими нелепостями, составляют их признаки». Что касается самих университетов, то автор характеризовал их как «вавилонское смешение», в котором «закоснелое упорство не так легко истребить, а чтоб озарить светом мрак сего хаоса, к тому потребно потрясение тысячекратно усиленного громового удара». Естественно, что и в этом случае ответом было единодушное возмущение профессоров Казанского университета (несмотря на реальность их борьбы между собой) [1047].

Но какими же в действительности оказались впечатления немецких профессоров от России? Исполнились или нет их ожидания? Можно ли назвать их пребывание здесь успешным в смысле продолжения ими научной деятельности, или же иной раз отказ от поездки в Россию только обогащал науку дальнейшими плодотворными годами, проведенными ученым в Германии?

Ответить однозначно на эти вопросы нельзя, поскольку они требуют индивидуального подхода, а восприятие России тем или иным немецким профессором определялось во многом особенностями его характера. В то же время можно, вообще, заметить, что в тяжелое для университетов Германии время Россия предоставила по крайней мере нескольким крупным ученым возможность продолжать здесь занятия наукой, а сами немецкие профессора, бесспорно, принесли большую пользу, способствовав появлению в российских университетах самостоятельных научных школ, повысив там общий уровень преподавания, участвуя вместе с русскими учеными (в том числе членами Академии наук) в широкомасштабных отечественных исследованиях, прежде всего естественнонаучных экспедициях.

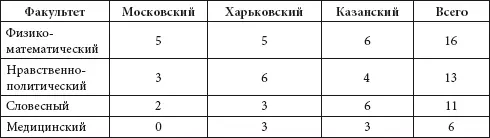

Если обратиться к тому, в каких именно научных областях больше всего было приглашено ученых, то следующая таблица представляет их распределение по факультетам, введенным университетским Уставом 1804 г.

Таблица 2

Количество немецких профессоров и адъюнктов, приглашенных в 1803–1811 гг., на факультетах российских университетов.

Как видно, наиболее востребованными оказались преподаватели физико-математического факультета, и именно на его кафедрах в российскую университетскую науку и преподавание внесла вклад целая плеяда замечательных немецких ученых. Так, математика наиболее высокого уровня достигла в Казанском университете, конечно, благодаря научным предпочтениям Румовского. Кафедру чистой математики здесь возглавил И. М. Бартельс, поставивший преподавание на один уровень с лучшими учебными заведениями Европы. В своих лекциях по математическому анализу, дифференциальному и интегральному исчислению, аналитической геометрии и другим математическим дисциплинам Бартельс излагал новейшие математические достижения французской математической школы (Ж. Лагранжа, Г Монжа и др.), а также своего друга К. Ф. Гаусса, с которым казанский профессор поддерживал научную переписку. Учеба у Бартельса способствовала формированию научных взглядов гениального русского математика первой половины XIX в. Н. И. Лобачевского. [1048]

В области астрономии все три университета – и Московский, и Харьковский, и Казанский – получили в 1800-е гг. прекрасных специалистов. В Москве в 1804–1811 гг. развернулась деятельность X. Ф. Гольдбаха, которого рекомендовал Муравьеву знаменитый берлинский астроном И. Боде. Гольдбах стремился к созданию первой обсерватории Московского университета (на что уже были выделены деньги, но после смерти Муравьева ее проект остановился), с помощью привезенных из Германии приборов (телескопа, астрономического круга, пассажного снаряда, хронометров и др.) произвел первые в Москве астрономические наблюдения – определил широту города, местное склонение магнитной стрелки, наблюдал полное лунное затмение, покрытие звезд Луной. Гольдбах был увлечен идеей масштабных геодезических измерений (в частности, хотел провести московский меридиан и связать его с петербургским), для чего в 1806–1809 гг. предпринимал экспедиции по центральной России вместе с Л. И. Панснером, будущим профессором Петербургского университета. Усилиями Гольдбаха на карту страны были нанесены географические координаты более десятка русских городов. [1049]

В Казанском университете кафедру астрономии с 1810 г. занял И. И. Литтров, чей научный вклад оказался еще больше, чем у Гольдбаха. Литтровым успешно было проведено строительство университетской обсерватории (законченной в 1814 г.), сделаны необходимые для наблюдений геодезические и астрономические измерения. Далее под руководством профессора здесь начали готовиться, участвуя в процессе наблюдений, собственные кадры казанских астрономов, а лучший из учеников Литтрова, И. М. Симонов, сменил профессора, когда тот в 1816 г. принял решение вернуться в Германию. В дальнейшем Литтров преподавал в Венском университете, где его научная деятельность, основа которой была заложена в Казани, достигла расцвета. По написанным им учебникам учились поколения астрономов, и именно Литтрову принадлежит почин в деле популяризации астрономической науки, поскольку его книга «Die Wunder des Himmels» («Чудеса неба») завоевала огромное признание и привела не один десяток любителей к занятиям астрономией. [1050]

В Харькове коллегой Литтрова и Гольдбаха был И. Гут, назначенный, впрочем, Потоцким в 1808 г. не на кафедру астрономии, а на кафедру прикладной математики. К этому моменту Гут уже был известен как устроитель (на собственные средства) астрономической обсерватории во Франкфурте на Одере, в которой ученый открыл 4 кометы и за научные труды удостоился премии от И. Воде (вместе со знаменитым автором кометной теории Ф. Бесселем). И в Харькове Гут смог устроить, правда временную, обсерваторию, привезя с собой все необходимые приборы и инструменты. Помимо астрономических измерений он вел в университете с 1809 г. ежедневные метеорологические наблюдения. Когда Гут в 1811 г. принял решение перейти в Дерптский университет, это стало серьезной потерей для Харькова, и Потоцкий приложил немало усилий, чтобы уговорить ученого остаться, но безуспешно. [1051]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)