Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Название:Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0320-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы краткое содержание

Как появились университеты в России? Как соотносится их развитие на начальном этапе с общей историей европейских университетов? Книга дает ответы на поставленные вопросы, опираясь на новые архивные источники и концепции современной историографии. История отечественных университетов впервые включена автором в общеевропейский процесс распространения различных, стадиально сменяющих друг друга форм: от средневековой («доклассической») автономной корпорации профессоров и студентов до «классического» исследовательского университета как государственного учреждения. В книге прослежены конкретные контакты, в особенности, между российскими и немецкими университетами, а также общность лежавших в их основе теоретических моделей и связанной с ними государственной политики. Дискуссии, возникавшие тогда между общественными деятелями о применимости европейского опыта для реформирования университетской системы России, сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей университетов.

Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гёттинген в конце XVIII в. (в центре и слева – двор и комплекс помещений университета)

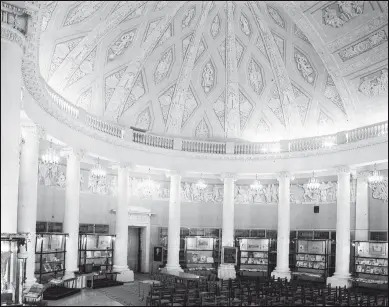

Актовый зал Московского университета

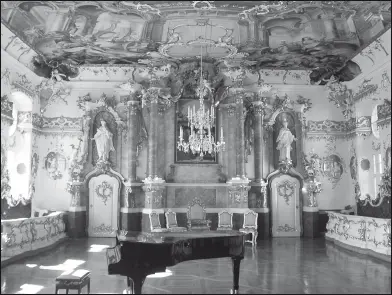

«Золотой зал» университета в Диллингене

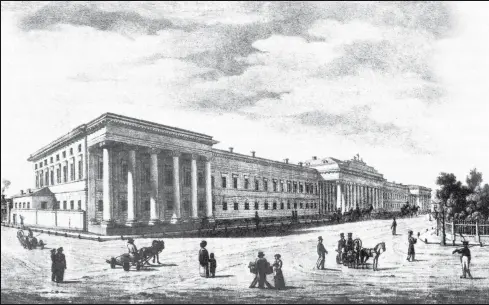

Казанский университет в 1830-е гг.

Харьковский университет в 1830-е гг.

Очевидно, что, убрав по инициативе Шувалова упоминание об ученых степенях из основного текста проекта, про эту приписку в штате просто забыли, и поэтому она сохранилась в документе.

Дальнейшее влияние Шувалова на проект можно увидеть по положениям, направленным на «модернизацию» внутреннего устройства университета. Прежде всего, это сказалось на системе управления, которое значительно отличалось от корпоративного устройства большинства немецких университетов. Как и в Гёттингене, хозяйственная часть Московского университета была полностью отделена от его учебных и научных функций (в традиционной же корпоративной модели и то, и другое относилось к ведению университетского Сената). С одной стороны, во главе университета предусматривался совещательный орган – университетская Конференция, права которой, правда, обрисованы в проекте недостаточно четко: согласно п. 7, профессора собираются, чтобы «советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, касающихся до наук и до лучшего оных провождения, и тогда каждому профессору представлять обо всем, что он по своей профессии усмотрит за необходимо нужное и требующее поправления; в тех же общих собраниях решить все дела, касающиеся до студентов…». В то же время председательствовал в Конференции не выбираемый из профессоров ректор, а назначаемый правительством сторонний чиновник – директор, который имел единоличную власть во многих вопросах университетской жизни, например в делах приема и увольнения студентов, учеников и учителей в гимназию. Выше уже указывалось, что тем же самым образом в середине XVIII в. управлялась Петербургская Академия наук. Директор вместе с подчиненными ему асессорами образовывали университетскую канцелярию, представлявшую полный аналог академической канцелярии во главе с И. Д. Шумахером. Именно директор распоряжался университетским бюджетом, выплачивал жалование, делал необходимые закупки книг, оборудования и т. п.

Но все-таки главной фигурой в управлении университетом был не директор, поскольку по всем важным вопросам он должен был делать представления и ждать решения кураторов. В проекте предусматривались один или два куратора (хотя в Московском университете последней четверти XVIII в. их было три, а затем и четыре), которые бы «весь корпус в своем смотрении имели и о случающихся его нуждах докладывали Ея императорскому величеству» (п. 2.1). Эта должность являлась неотъемлемой чертой «модернизированного» университета, которому при взаимодействии с государством нужен был сильный покровитель, «ходатай» о нуждах. При этом фактически кураторы Московского университета второй половины XVIII в. получали верховную власть над любыми делами. В частности, как и в Гёттингене, именно они, а не университетская корпорация занимались подбором профессоров и заключали с ними контракты. [613]

Шувалов сознательно пошел на это ограничение самостоятельности университета, поскольку хотел сам руководить его развитием, не доверяя в полной мере ученым, значительную часть из которых должны были составить профессора-иностранцы. Это заметно и по окончательному варианту п. 8 проекта, вводившего регламентацию содержания профессорских лекций: «Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен следовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут». Увы, но такое предписание легко превращалось из благожелательной опеки над профессорами, о чем мог думать Шувалов, в повод к доносам и гонениям за научные убеждения. Приходится лишь констатировать, что схожая модель кураторской опеки в условиях Гёттингенского и Московского университетов действовала по-разному: основатель и куратор первого из них барон Г. А. фон Мюнхгаузен пробыл на своем посту три с половиной десятка лет, за которые смог построить устойчивую профессорскую корпорацию из людей, уважавших взгляды друг друга и не создававших почву для взаимных конфликтов, а И. И. Шувалов управлял Московским университетом лишь около семи лет (да и то отвлекаемый множеством других дел), при его же преемниках конфликты из-за разницы убеждений среди профессоров Московского университета были не редкостью, в том числе приобретая политический характер, как известное дело профессора И. В. Л. Мельмана (см. главу 3).

Наконец, обратим внимание на общую структуру Московского университета, утвержденную в проекте. Ломоносову удалось здесь провести свою мысль об открытии в Москве трех традиционных факультетов: юридического, медицинского и философского (тогда как в Петербурге Регламент 1747 г. не давал Академическому университету факультетского устройства). Что касается четвертого – богословского, то Ломоносов пошел здесь вслед за зафиксированной в петровском проекте нормой о выделении богословских наук из университета и передаче их в ведомство Святейшего Синода. Впрочем, кроме порядка организации лекций, разделение Московского университета на факультеты во внутренней структуре никак не проявлялось: факультеты не имели ни деканов, ни собственных отдельных собраний, а диспуты по тому или иному предмету проходили на общем собрании профессоров – Конференции. Что касается числа профессоров, то Ломоносовым первоначально их было предложено двенадцать, а Шувалов затем сократил до десяти – четыре на философском факультете (философии, физики, истории, красноречия), три на юридическом (всеобщей юриспруденции, российского права, политики) и три на медицинском (химии, натуральной истории, анатомии). Это количество в два раза превосходило профессорский штат Академического университета по Регламенту 1747 г. В сравнении же с количеством профессоров в университетах Германии (где, впрочем, было на один факультет больше) оно ставило Московский университет в один ряд с малыми немецкими университетами, такими как Альтдорф, Бамберг, Дуйсбург, Ринтельн, Гиссен, Киль, насчитывавшими в середине XVIII в. от 10 до 15 профессоров [614](впрочем, надо помнить, что полный профессорский состав был набран в Московском университете только к 1768 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)