Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Название:Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0320-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы краткое содержание

Как появились университеты в России? Как соотносится их развитие на начальном этапе с общей историей европейских университетов? Книга дает ответы на поставленные вопросы, опираясь на новые архивные источники и концепции современной историографии. История отечественных университетов впервые включена автором в общеевропейский процесс распространения различных, стадиально сменяющих друг друга форм: от средневековой («доклассической») автономной корпорации профессоров и студентов до «классического» исследовательского университета как государственного учреждения. В книге прослежены конкретные контакты, в особенности, между российскими и немецкими университетами, а также общность лежавших в их основе теоретических моделей и связанной с ними государственной политики. Дискуссии, возникавшие тогда между общественными деятелями о применимости европейского опыта для реформирования университетской системы России, сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей университетов.

Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Медаль в память основания Московского университета

Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807)

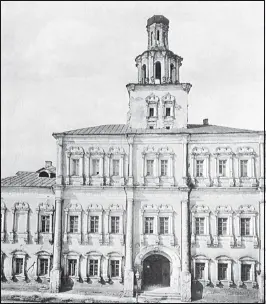

Здание Главной аптеки на Красной площади – первое помещение Московского университета

Иван Иванович Мелиссино (1718—1795)

Иоганн Кристоф Готшед (1700—1766)

Христиан Готлоб Гейне (1729—1812)

Герард Фридрих Миллер (1705—1783)

Барон Герлах Адольф фон Мюнхгаузен (1688—1770)

Анатомический театр Венского университета

Интерьер университетской библиотеки в Вене (утрачен в период Второй Мировой войны)

Интерьер университетской библиотеки в Вене (утрачен в период Второй Мировой войны)

Мария Терезия Австрийская (1717—1780)

Ректор Венского университета на аудиенции у Марии Терезии

Иосиф II, император Священной Римской империи (1741—1790)

Барон Готфрид ван Свитен (1733—1803)

Императрица Екатерина II (1729—1796)

Йозеф фон Зонненфельс (1732/33—1817)

Император Александр I (1777—1825)

Осип Петрович Козодавлев (1753—1819)

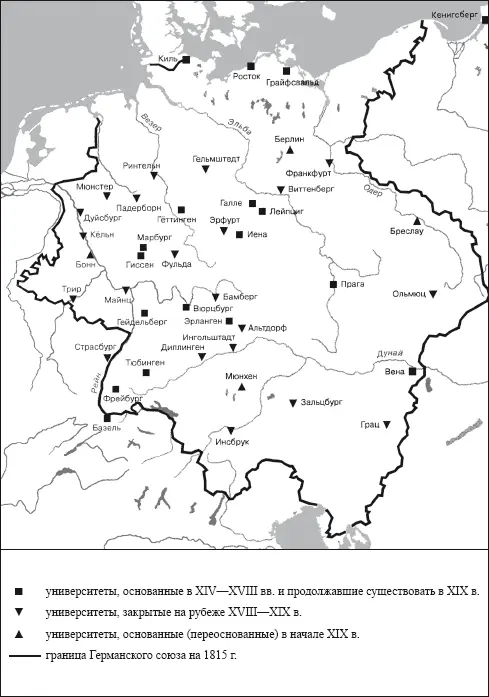

Немецкие университеты на рубеже XVIII—XIX в.

Глава 3

Кризис европейских университетов на рубеже XVIII–XIX веков и создание университетской системы в России

Падение «доклассического» университета

В истории европейских университетов рубеж XVIII–XIX вв. ознаменовался кризисом – столь глубоким, что дальнейшее существование университетов, вообще, было поставлено под сомнение. Один за другим они исчезали с карты Европы. Из 143 университетов в 1789 г. к 1815 г. осталось только 83. [777]Особенно драматически выглядела их судьба во Франции, все 24 университета которой были закрыты, и в Испании, где сумели сохраниться лишь 10 из 25 университетов. Не менее серьезно ударил кризис и по университетскому ландшафту Центральной Европы.

Закономерно задать вопрос: было ли это крушение естественным следствием внутренних процессов, происходивших в самих университетах на излете «доклассической» эпохи их истории, или оно произошло как результат вмешательства в университетскую жизнь извне, став одним из проявлений общего политического кризиса Европы на рубеже XVIII–XIX вв.?

С одной стороны, упадок европейского университета начался еще задолго до рассматриваемого периода, непрерывно углубляясь в течение XVII и XVIII вв. В эпоху Просвещения оформилась утилитарная тенденция: университетское образование в сознании общества и приоритетах государства вытесняли специализированные высшие школы. Это могли быть сословные школы (например, Ritterakademien, где обучалось практическим навыкам дворянство) или профессиональные училища для будущих военных, инженеров, врачей и т. д. Вследствие роста их числа посещаемость университетов уменьшалась, а престиж падал, поскольку, как уже отмечалось выше, актуальные научные силы начиная с XVII в. преимущественно находились вне университетских стен.

Также объективными тенденциями выступали секуляризация и бюрократизация высшей школы, связанные с государственным вмешательством в ее жизнь. Университетские реформы Иосифа II в Австрии хорошо показали, что государство в период просвещенного абсолютизма заинтересовано в «унификации» жителей на своей территории, превращении их из носителей отдельных конфессиональных идентичностей в универсальную категорию «подданных императора», а в качестве инструмента для достижения этой цели использовалось образование. Все это разрушало прежние принципы устройства университетских корпораций, превращало профессоров в государственных служащих, делая высшее образование частью сферы государственного управления. Отсюда, далее, логично вытекало, что университет не мог больше существовать самостоятельно и самодостаточно: ведь как содержание преподавания, так и требования к профессорам и даже само количество университетов должны теперь определяться политикой государства.

С другой стороны, постепенное накопление кризисных для университетов явлений еще не обуславливало той разрушительной катастрофы, которая наступила на рубеже XVIII–XIX вв. Действительно, «доклассические» университеты все-таки обладали некоторым, пусть и небольшим запасом прочности, подкреплявшим их независимость: системой собственного финансирования и недвижимым имуществом. Вмешательство же государства не всегда оказывалось столь резким и прямолинейным, как во владениях Габсбургов. Пример Гёттингена показал, что «модернизация» необязательно была призвана полностью уничтожить все черты корпоративной автономии. А большинство государей XVIII в. если не решались на серьезную модернизацию своих университетов, то обязательно поддерживали их за счет собственной казны и были заинтересованы в том, чтобы не давать угаснуть даже самым маленьким из университетов, игравшим тем не менее определенную роль в формировании локальной элиты того или иного княжества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)