Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи

- Название:Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Берзин - Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи краткое содержание

Отношение христианского Запада к мусульманам как к силам дьявола имеет долгую историю. Начавшись в конце XI века н.э. с крестовых походов, целью которых было отвоевать Святую Землю у мусульман, оно продолжилось падением центра Восточной Православной Церкви – Константинополя – под натиском тюрок в середине XV века и возобновилось после крупного поражения британцев и австралийцев в битве с турками при Галлиполи (Дарданелльская операция) в Первой мировой войне. Западные средства массовой информации зачастую изображают исламских религиозных фигур как «бешеных мулл» и выставляют таких мусульманских лидеров, как полковник Каддафи, Саддам Хусейн, Иди Амин, аятолла Хомейни и Ясир Арафат, в сатанинском обличии. Многие представители Запада считают всех мусульман фанатиками-террористами, а в таких бессмысленных актах насилия, как взрыв здания госучреждения в Оклахома-Сити в 1995 году, сразу же подозревают исламских фундаменталистов. В ответ на подобное проявление неуважения к их лидерам, религии и культуре, многие мусульмане в свою очередь рассматривают Запад как «землю сатаны», угрожающую их ценностям и святым местам. Подобная взаимная паранойя и недоверие являются основным препятствием для понимания и сотрудничества между немусульманами и исламским миром.

Александр Берзин, 1996 год статья редактировалась в январе 2003 и декабре 2006

Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_1232962266.html

Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

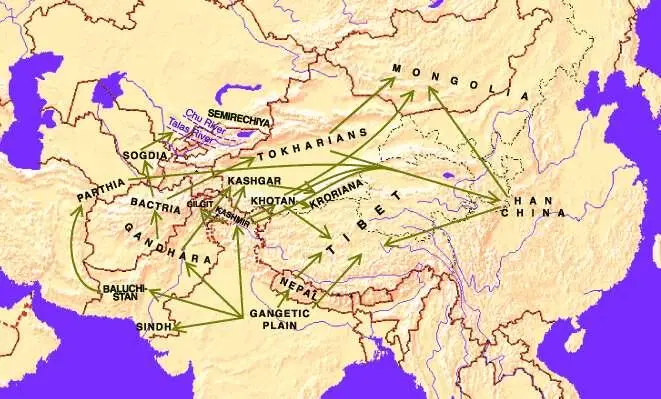

Сначала, в середине III века до н.э., благодаря царю Ашоке Маурье (годы правления 273 – 232 до н.э.) буддизм распространился с севера Индии в Гандхару и Кашмир. Спустя два столетия буддизм впервые достиг Западного и Восточного Туркестана, придя в I веке до н.э. из Гандхары в Бактрию и из Кашмира в Хотан. Тогда же он также распространился из Кашмира в Гилгит, а с севера Индии – в современные южные провинции Пакистана Синд и Балочистан (Белуджистан) через восточный Иран и далее в Парфию. Согласно традиционной буддийской истории среди непосредственных учеников Будды Шакьямуни было два торговца из Бактрии. Однако не существует свидетельств утверждения ими буддизма в их родной стране на этой ранней стадии.

Карта №3: распространение буддизма в Центральной Азии

К I веку н.э. буддизм проник глубже в Западный Туркестан, распространяясь из Бактрии в Согдиану. На протяжении этого века он также проник дальше вдоль южной границы Таримской впадины, придя из Гандхары и Кашмира в Кашгар, а из Гандхары, Кашмира и Хотана – в царство Крораину в Нийе. Население покинуло Крораину из-за опустынивания окрестностей в IV веке, и большая часть ее жителей переселилась в Хотан.

На протяжении II века н.э. буддизм также достиг северной границы Таримской впадины, придя из Бактрии к тохарам царств Кучи и Турфана. Согласно некоторым источникам, эти тохары были потомками народа юэчжи, европеоидной расы, говорившей на одном из западных языков индоевропейской группы. Во II веке до н.э. одна из ветвей юэчжи, позже известная как тохары, двигалась на запад и поселилась в Бактрии. Таким образом, Восточная Бактрия получила название Тохаристан. Однако, несмотря на общее название этих народов – тохары, – между тохарами Восточной Бактрии и тохарами Кучи и Турфана не существовало политических связей.

Иранская культура присутствовала во многих из перечисленных районов Западного и Восточного Туркестана, а именно в Бактрии, Согдиане, Хотане и Куче. Вследствие этого центральноазиатский буддизм в разной степени смешался с зороастризмом, древней религией Ирана. Общие с зороастризмом элементы встречались в той традиции хинаянского буддизма сарвастиваде, которая процветала в Бактрии, Согдиане и Куче, а также в махаянском буддизме, который стал преобладать в Хотане.

Ханьский Китай

С I века до н.э. по II век н.э. ханьские китайцы держали в оазисных городах-государствах Таримской впадины военные гарнизоны. Тем не менее, буддизм не достиг ханьского Китая до тех пор, пока эти колонии вновь не обрели независимость.

Начиная с середины II века н.э. буддизм начал проникать в ханьский Китай, сначала придя туда из Парфии. Его распространение было впоследствии расширено монахами из других буддийских стран Центральной Азии, а также из северной Индии и Кашмира. Монахи из Центральной Азии и северной Индии помогали ханьским китайцам переводить тексты с санскрита и гандхарского пракрита на китайский язык, хотя сами центральноазиатцы первое время предпочитали пользоваться исходными индийскими версиями текстов. Большинство из них были знакомы с другими языками благодаря постоянному общению с иностранными караванами, путешествовавшими вдоль всего Великого шелкового пути. Однако, занимаясь переводами для ханьских китайцев, центральноазиатцы никогда не передавали элементы зороастризма. Вместо этого буддизм ханьских китайцев перенял многие черты даосизма и кофуцианства.

В эпоху Шести династий (220 – 589 годы н.э.) ханьский Китай был разбит на множество недолго просуществовавших царств, условно разделенных на северные и на южные. Потомки по большей части неханьских китайских династий – ранние предки тюрок, тибетцев, монголов и маньчжуров – населяли и правили севером, тогда как на юге существовала более традиционная цивилизация ханьских китайцев. На севере буддизм имел религиозное направление и зависел от прихотей государственного правления, а на юге он был независим и особое внимание в нем уделялось философским изысканиям.

Из-за влияния следовавших даосизму и конфуцианству министров, завидовавших государственной поддержке буддийских монастырей, в период между 574 и 579 годами индийская религия была запрещена в двух северных китайских царствах. Однако Вэнь-ди, объединивший ханьский Китай после трех с половиной веков раздробленности и основавший династию Суй (589 – 618 гг.), провозгласил себя вселенским буддийским императором (санск. чакравартин). Заявляя о том, что его правление (589 – 605 гг.) обратит Китай в буддийский рай – «чистую землю», он поднял индийскую веру на новый уровень. Несмотря на то, что некоторые ранние императоры династии Тан (618 – 906 гг.) отдавали предпочтение даосизму, они также продолжали поддерживать буддизм.

Западный и Восточный Тюркские каганаты

С начала V столетия обширной империей с центром в Монголии, простиравшейся от Кучи до границ Кореи, правили жужани. Они переняли смесь хотанского буддизма, на который оказала влияние иранская культура, с тохарийским и утвердили его в Монголии. Древние тюрки, жившие в управляемой жужанями Ганьсу, позже, в 551 году, свергли последних. За два года основанная древними тюрками империя распалась на восточную и западную части.

Восточные тюрки правили Монголией и сохранили обнаруженную ими там жужаньскую форму буддизма хотанцев/тохарийцев, добавив в нее элементы буддизма северных ханьских китайцев. Они перевели множество буддийских текстов на древнетюркский с различных буддийских языков при поддержке монахов с севера Индии, Гандхары и ханьского Китая, но в первую очередь – из согдийской общины Турфана. Благодаря тому что согдийцы преобладали среди торговцев на Великом шелковом пути, из их среды происходили монахи, которые были естественными полиглотами.

Основной характеристикой буддизма древних тюрок было его обращение к простым людям, включение в окружение Будды многих широко известных и почитаемых местным населением божеств, включая как традиционно шаманистских – тенгрианских, так и зороастрийских. Тенгрианство было традиционной системой верований различных народов монгольских степей, которая предшествовала буддизму.

Первое время западные тюрки правили Джунгарией и севером Западного Туркестана. В 560 году они отвоевали западную часть Великого шелкового пути у белых гуннов (эфталитов) и постепенно переселились в Кашгар, Согдиану и Бактию. Кроме того, некоторые из них жили в афганской части Гандхары. По мере этого переселения многие из них переняли буддийскйю веру, особенно те ее формы, которые встречались на завоеванных ими территориях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: