Всеволод Авдиев - История Древнего Востока

- Название:История Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИ3, Государственное издательство политической литературы

- Год:1948

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Авдиев - История Древнего Востока краткое содержание

История древнего Востока охватывает историческое развитие древнейших восточных государств, существовавших на обширной территории Северо-Восточной Африки, Передней, Южной и Восточной Азии. Изучение истории многочисленных народов, создавших эти государства и своеобразную восточную культуру, дает нам возможность исследовать одну из важнейших проблем в истории человечества — проблему распада родового строя, возникновения на его развалинах и первоначального развития древнейшего рабовладельческого государства.

История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Укреплению центральной власти способствовало далее сосредоточение судебной власти в руках царя и особых «царских судей». Эти «царские судьи» в своей деятельности исходили из принципа неограниченного самодержавия царя. Геродот рассказывает, что когда Камбиз вызвал их к себе на совещание, то они нашли «закон, дозволяющий царю персов делать всё, что бы он ни пожелал». Эти царские судьи назначались царём пожизненно, могли быть смещены только вследствие совершения преступления или обвинения во взяточничестве. Должность «царского судьи» иногда даже передавалась по наследству.

Одним из важных средств укрепления обширного Персидского государства была денежная реформа. Во всей стране обращалась единая государственная золотая монета — дарик. 3 тыс. дариков составляли наивысшую весовую и монетную единицу — персидский талант. Чеканка золотой монеты была объявлена исключительным правом центральной власти. Отныне персидский царь брал на себя гарантию точности веса и чистоты сплава единой общегосударственной золотой монеты. Поэтому «Дарий велел выплавлять золотой песок до возможно большей чистоты и из такого золота вычеканить монеты». Местные царьки и правители отдельных областей и городов получили право чеканить только серебряную и медную монету. Разменной серебряной монетой был персидский шекель, равнявшийся 1/20 дарика (5,6 грамма серебра). Одновременно с этим Дарий установил и размеры податей, которые должны были вносить в царскую казну отдельные области, соответственно своему хозяйственному развитию. Взимание податей передавалось на откуп торговым домам или отдельным откупщикам, которые наживали на этом огромные средства. Поэтому подати и откупа тяжёлым бременем ложились на население. Организация хозяйственно-финансового управления страной, тесно связанного с ростом хозяйственной жизни и особенно торговли, остроумно отмечена Геродотом в следующих словах: «Персы называют Дария торгашом за то, что он установил определённую подать и принял другие подобные меры».

Большое значение для развития торговли и координации всей хозяйственной жизни имела широкая организация дорожного строительства и службы связи. В этом отношении персы использовали большое количество древних хеттских и ассирийских дорог, приспособив их для торговых караванов, для перевозки почты и передвижения войск. Одновременно с этим был проложен и ряд новых дорог. Среди главных дорог, связывавших важнейшие торговые и административные центры, особое значение имела крупнейшая дорожная магистраль, получившая название «царской дороги». Эта дорога вела от Эгейского побережья Малой Азии до центра Двуречья. Она шла от Эфеса на Сарды и Сузы через Евфрат, Армению и Ассирию, вдоль Тигра. Не менее важная дорога шла из Вавилона через Загр, мимо Бехистунской скалы, к бактрийской и индийской границам. Наконец, особая дорога пересекала всю Малую Азию от Исского залива до Синода, соединяя район Эгейского моря с Закавказьем и северной частью Передней Азии. Греческие историки сообщают о прекрасном обслуживании этих образцовых персидских дорог. Они были разделены на парасанги (5 км) и на каждом 20-м километре была построена царская станция с гостиницей. По этим дорогам мчались курьеры с царскими посланиями. Возможно, что уже тогда пользовались огненной сигнализацией при помощи костров. На границах областей и пустынь были построены укрепления и размещены гарнизоны, что указывает на военное значение этих дорог.

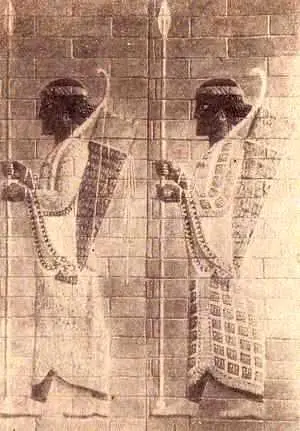

Сохранение государственного единства, охрана границ и подавление восстаний внутри страны требовали организации армии и всего военного дела в целом. В мирное время постоянное войско состояло из отрядов персов и мидян, которые составляли основные гарнизоны. Ядром этой постоянной армии являлась царская гвардия, которая состояла из всадников-аристократов и 10 тыс. «бессмертных» пехотинцев. Личная охрана царя во дворце состояла из 1 тыс. воинов. Во время войны собиралось огромное ополчение со всего государства, причём отдельные области должны были выставлять определённое число воинов. Реорганизация армии и всего военного дела, начатая Дарием, способствовала росту военной мощи Персидского государства в эпоху Ахеменидов. Греческий историк Ксенофонт в несколько идеализированной форме рисует высокую степень организации военного дела в древней Персии. Судя по его рассказу, персидский царь сам устанавливал размеры войск в каждой сатрапии, количество всадников, стрелков, пращников и щитоносцев, а также численность гарнизонов в отдельных крепостях. Персидский царь ежегодно производил смотры персидских войск, в частности тех, которые были расположены вокруг царской резиденции. В более далёких областях эти военные смотры производились особыми царскими чиновниками, специально назначенными для этой цели. На организацию военного дела обращалось особенное внимание. За хорошее содержание войск сатрапы получали повышение и награды в виде ценных подарков, а за плохое содержание войск они отрешались от должностей и подвергались тяжёлым наказаниям. Большое значение для централизации военного дела и главным образом военного управления имела организация больших военных округов, объединявших несколько областей.

Для того чтобы внутренне укрепить Персидское государство, необходимо было организовать определённую систему местного управления. Ещё Кир образовал из покорённых стран большие области, которые управлялись особыми правителями, получавшими название сатрапов (от персидского «кхшатра-паван» — «блюстители страны»). Эти сатрапы были своего рода наместники царя и сосредоточивали в своих руках все нити управления областью. Они обязаны были поддерживать порядок в своей области и подавлять в ней восстания. Сатрапы стояли во главе местного суда и обладали уголовной и гражданской юрисдикцией. Они командовали войсками области, имели свою личную гвардию и ведали военным снабжением. С разрешения царя они даже могли руководить военными экспедициями против соседних стран. В руках сатрапа были сосредоточены и финансово-податные функции. Сатрапы обязаны были собирать подати, изыскивать новые налоги и все поступления передавать в царскую казну. Они же наблюдали за хозяйственной жизнью области, в частности за развитием земледелия. Наконец, они имели право назначать и смещать чиновников в пределах своей области и контролировать их деятельность. Таким образом, сатрапы, имея огромные полномочия, часто превращались в почти независимых царьков и имели свой собственный двор. Не имея возможности полностью подчинить своему контролю все части своего огромного государства, персидские цари вполне сознательно оставляли местным династам целый ряд прерогатив. Так, например, цари Киликии правили в своём царстве в качестве сатрапов до конца V в. до н. э. В Малой Азии, в Сирии, Финикии и Палестине, в Средней Азии и на далёких восточных окраинах, на границах Индии местные князья сохранили свою власть, управляя ныне своими областями от имени персидского царя. Эта чрезмерная самостоятельность местных правителей или сатрапов, часто приводила к восстаниям и требовала вмешательства персидских царей. Так, Дарий принуждён был выступить против Оройта, сатрапа Лидии, и Арианда, сатрапа Египта, и строго их покарать за их чрезмерную самостоятельность, которая выражалась порой в неповиновении персидскому царю и даже в тайном убийстве царского гонца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: