Стивен Оппенгеймер - Изгнание из Эдема

- Название:Изгнание из Эдема

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-699-06718-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Оппенгеймер - Изгнание из Эдема краткое содержание

Люди на протяжении многих веков пытались разгадать загадку своего про исхождения: кто мы, сыны Адама и дочери Евы?

Известный американский антрополог Стивен Оппенгеймер дает свое сенсационное обоснование происхождению и развитию человечества. Основываясь на теории митохондриевой ДНК (целого набора генов в пределах одной клетки), он реконструировал два семейных генетических древа: одно — наших отцов и другое — наших матерей-прародительниц. Наложив это разветвленное генное древо на карту мира, он проследил, каким путем, обживая неведомый древний мир, прошли наши далекие предки, оставляя цепочки генов. Эти новые знания позволяют заполнить пробелы и устранить неточности в хронологии развития нашей цивилизации. Так далеко еще не удавалось заглянуть ни одному исследователю.

Изгнание из Эдема - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подобные исследования мало что дают для выявления локусов формирования народов, но, несмотря на это, показывают, что даже в крупных этносах, таких, как так называемый этнос хань в Китае, прослеживаются выраженные региональные варианты, тяготеющие к дифференциации по принципу север — юг. Эти исследования помогли также развеять целый ряд мифов о генетических истоках происхождения китайцев. Так, например, широко бытовало мнение, что за последние несколько тысяч лет существования императорской власти в Китае [295]имела место массовая экспансия ханьцев с севера на юг, следствием которой якобы были вытеснение, замещение и ассимиляция коренного населения этих регионов.

Однако современные исторические исследования показывают, что народности Южного Китая, исходя в первую очередь из прагматических политических соображений, стали называть себя ханьцами совсем недавно — всего каких-нибудь несколько веков назад [296]. Это свидетельствует о том, что большинство миграций и переселений народных масс в Китае носило скорее легендарный, нежели реальный характер, и поддерживает точку зрения о том, что состав региональных этнических групп населения в Китае был куда более устойчивым, чем это считалось прежде.

Другой подход к решению вопроса о том, сформировались ли монголоиды как раса на севере или на юге, — это анализ вариативности. Исходя из основных принципов учения Дарвина, несколько видов (или в данном случае новая этническая группа, развившаяся на основе небольшой группы-основателя) должны были иметь общий центр происхождения, сохраняя при этом широкий спектр вариантов (в том числе и закрепленных генетическими изменениями) в пределах такой группы. Сегодня, когда доступен генетический анализ, у южной ветви монголоидов неизменно наблюдается гораздо более широкий спектр вариантов, чем у северной. Изучение изменений Y-хромосомы также позволяет считать родиной монголоидов именно южные районы [297]. Несмотря на всю свою пользу, применение подобного упрощенного подхода к вариативности имеет два потенциальных недостатка. Во-первых, ни один из генных путей или маркеров, использованных в исследованиях, нельзя идентифицировать с признаками «монголоидности»: останки людей отождествляют с монголоидами просто по месту находки, и поэтому подобный аргумент, если применять его с достаточной последовательностью, рискует оказаться в замкнутом круге одних и тех же посылок и выводов. Во-вторых, Северная Азия, в отличие от тропической Юго-Восточной Азии, во время последнего Ледникового периода сильно пострадала от депопуляции (сокращения численности населения), массового вымирания людей и генного дрейфа, так что низкая вариативность, наблюдаемая сегодня на севере, отнюдь не обязательно отражает первоначальную этническую картину.

Но, пожалуй, наиболее радикальная гипотеза, описывающая влияние последнего Ледникового периода на население Центральной и Северной Азии, сводится к тому, что в древности весь обширный азиатский регион, простирающийся к северу от Гималаев, был совершенно безлюдным, так что нынешние жители этих мест являются потомками выходцев из Южного Китая и Юго-Восточной Азии, а также Европы. Это, разумеется, означает, что мы так никогда и не узнаем, каким был первоначальный генетический комплекс древнейших жителей Северной Азии. Эта точка зрения представляется не слишком убедительной.

Во-первых, детальные палеоклиматологические [298]исследования показывают, что во время Ледникового периода в Центральной Азии существовали обширные пространства степной тундры, способные обеспечить всем необходимым охотников. Это подтверждается археологическими находками, отражающими основные виды занятий человека во время максимальной фазы последнего Ледникового периода (см. главу 6). Дэйл Гатри решительно выступает против гипотезы о полном отсутствии населения на юге, в сердце Мамонтовой степи.

Во-вторых, как мы увидим ниже, подобная картина не позволяет объяснить наличие генетического многообразия и поливариантности на юго-западе Центральной Азии (в Узбекистане и Киргизстане) или резко выраженных географических различий между представителями разных ветвей генетического древа в Северной и Южной Азии. В частности, существует целая группа генетических линий, единых для Северной Европы, Северной Азии и Северной Америки, однако не имеющих ничего общего с Южным Китаем или Юго-Восточной Азией [299].

Как и в случае с историей исхода из Африки, ответ на интересующий нас вопрос станет более ясным, если мы посмотрим на маркеры Адама и Евы. Большим достоинством построения древа митохондриевой ДНК и Y-хромосомы является то, что они позволяют проследить ветви и даже побеги, соответствующие отдельным молекулам, применительно к каждому конкретному району. Эту увлекательную научную «игру» в гены и районы их распространения можно назвать филогеографией. В принципе она заключается в соединении разрозненных региональных побегов в крупные ветви и размещении последних на генетическом древе.

Хотя правила предельно просты, их применение может оказаться достаточно сложным. Чтобы проследить векторы миграции из одного региона в другой, нам необходимо найти ветви-источники в обоих регионах и новый «побег» в искомом районе, который отсутствует на ветви прародины. Для прародины с многообразными векторами миграции в самых разных направлениях нам необходимо выявить общие ветви, имеющие разные «побеги» в других районах. Пожалуй, один из наиболее удачных примеров подобной методики был описан в работе видного итальянского генетика Антонио Торрони и его коллег, опубликованной в 1993 г.

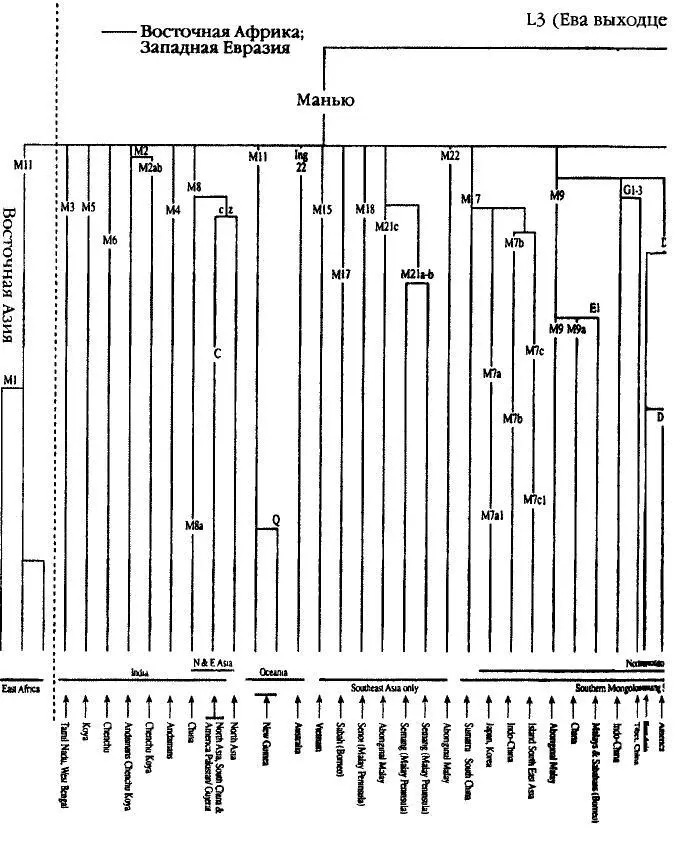

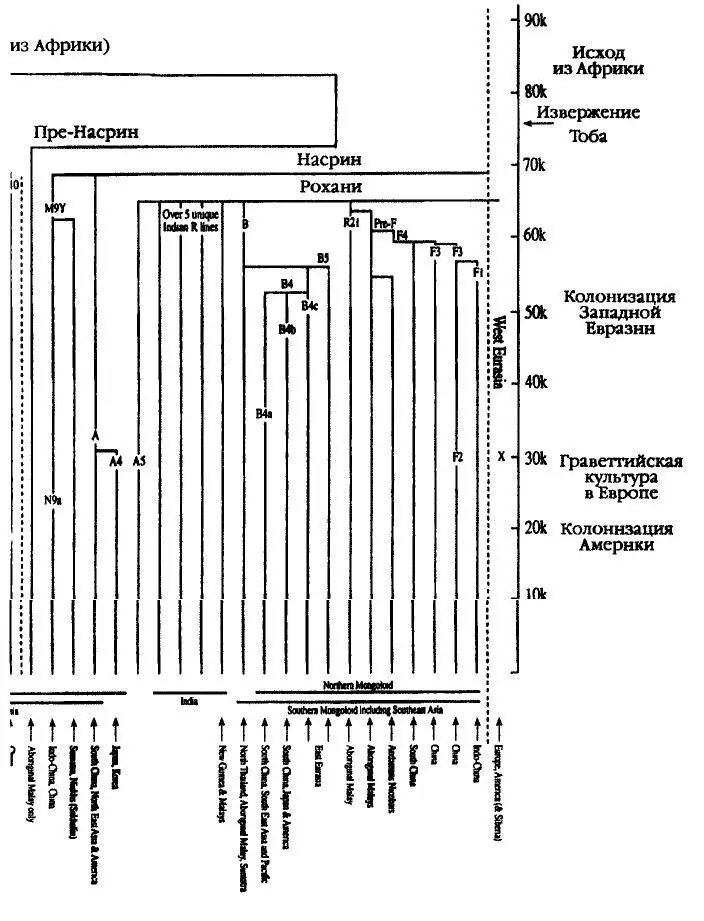

Правая часть

Левая часть

Рис 5.5

Эти исследователи выявили четыре основные линии митохондриевой ДНК этнической группы-родоначальницы коренного населения Америки, пометив их буквами А, В, С и D. Истоки каждой из этих буйно разросшихся ветвей, давших обильные «побеги» в Америке, можно возвести к аналогичным ветвям-прародителям А, В, С и D в Азии (см. главы 6 и 7).

Мы можем применить этот же подход и к гораздо более сложной проблеме — идентификации прародины монголоидов в Азии. Взяв за начало митохондриевую ДНК Восточной Азии, мы можем заметить, что на сегодня там присутствуют девять четко сформировавшихся ветвей (гаплогрупп; см. рис. 5.5), которые можно обозначить буквами A, D, С, D, E, F, G, X и Z. За исключением сестринских групп С и Z, ни одна из этих групп не может быть выведена на основе другой. Каждая из них более или менее уверенно выстраивается на основе двух евразийских линий-родоначальниц — Манью или Насрин. Недавно были описаны еще несколько второстепенных групп (М7/М10 и N9), однако их существование никак не сказывается на значимости аргументации. (Более подробно о филогенезе и источниках по распределению гаплогрупп митохондриевой ДНК в Восточной Азии см. примечание [300].)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: