Стивен Оппенгеймер - Изгнание из Эдема

- Название:Изгнание из Эдема

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-699-06718-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Оппенгеймер - Изгнание из Эдема краткое содержание

Люди на протяжении многих веков пытались разгадать загадку своего про исхождения: кто мы, сыны Адама и дочери Евы?

Известный американский антрополог Стивен Оппенгеймер дает свое сенсационное обоснование происхождению и развитию человечества. Основываясь на теории митохондриевой ДНК (целого набора генов в пределах одной клетки), он реконструировал два семейных генетических древа: одно — наших отцов и другое — наших матерей-прародительниц. Наложив это разветвленное генное древо на карту мира, он проследил, каким путем, обживая неведомый древний мир, прошли наши далекие предки, оставляя цепочки генов. Эти новые знания позволяют заполнить пробелы и устранить неточности в хронологии развития нашей цивилизации. Так далеко еще не удавалось заглянуть ни одному исследователю.

Изгнание из Эдема - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из интереснейших открытий в области выявления генетической структуры населения Юго-Восточной Европы явилась локализация так называемого маркера Адама в Румынии. Дело в том, что в эпоху Последнего ледникового максимума Карпатские горы были покрыты ледниками и создавали практически непреодолимую преграду между Юго-Восточной Европой и прибрежными районами Черного моря. Так вот, ледяная стена Карпат как бы поделила Румынию пополам. Сегодня Карпаты, давно утратившие свои мощные ледяные плиты, уже не составляют сколько-нибудь серьезной преграды для человека, однако они остаются четко выраженной генетической границей.

Это ясно показывают Y-хромосомные генные маркеры, характерные для северо-восточной Европы и Украины и обладающие очень высокой встречаемостью к востоку от Карпат, тогда как для западных предгорий Карпат более характерны маркеры, распространенные в Западной Европе. Однако эта микрорегиональная граница выглядит весьма размытой из-за доминирующего присутствия линии M17, главной Y-хромосомной линии Восточной Европы. M17 можно считать следствием первоначального проникновения носителей восточной ветви граветтийской культуры откуда-то с востока, имевшего место в доледниковую эпоху. Эта линия очень широко представлена во всей Восточной Европе — от Польши и Словакии до Венгрии и Украины. Кроме того, линия М17 и сегодня часто встречается среди славянского населения Балкан, что можно считать свидетельством существования на Балканах в эпоху ледникового максимума еще одного прибежища для беженцев из Северной Европы [331].

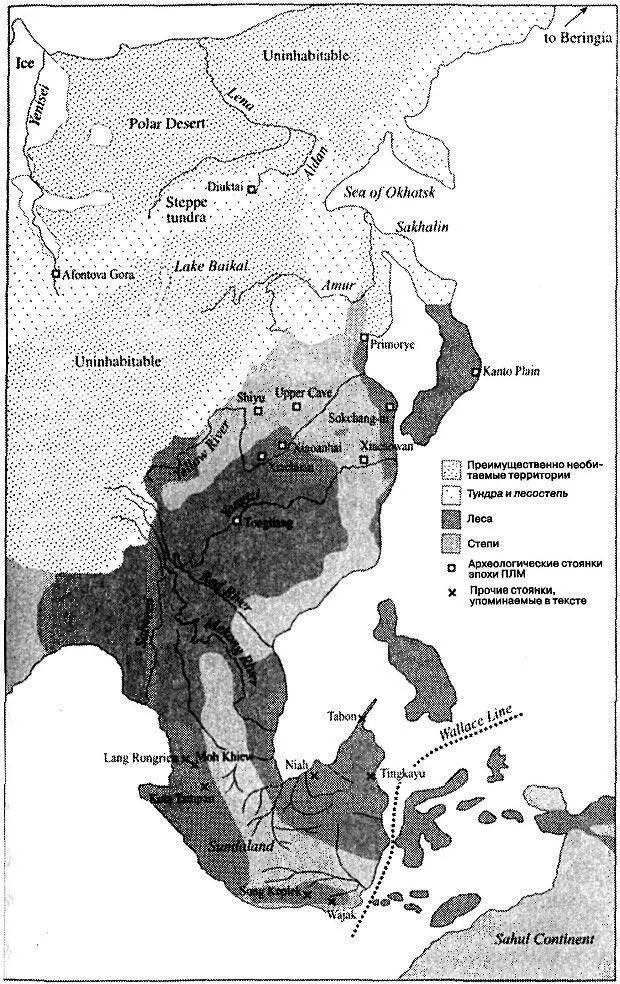

В эпоху Последнего ледникового максимума на Гималаях тоже возникли ледяные шапки, а по обе стороны 40-й параллели и даже далеко к югу от нее, в Центральной Азии, появилась обширная полоса пустынь. Население южных районов Центральной Азии резко сократилось, хотя, по всей вероятности, не исчезло совсем, по крайней мере — на Тибете и в его окрестностях. Полоса пустынь и горные хребты, покрытые льдами, вполне могли стать преградой, отделившей Южную, Восточную и Юго-Восточную Азию от Центральной и Северной Евразии, но это отнюдь не означает, что жизнь в центральных и северных районах оказалась полностью уничтоженной. Во время ПЛМ граница распространения вечной мерзлоты опустилась вплоть до 50-й параллели. Вечная мерзлота не является препятствием для жизни человека в приполярной тундре. Мы располагаем материальными доказательствами того, что люди жили значительно севернее от границы вечной мерзлоты еще в доледниковую эпоху, в частности на Русской равнине и далее на северо-востоке, в районе Талицкого озера в Сибири. Охотники и собиратели Южной Сибири постоянно жили в целом ряде древних стоянок, особенно таких, как Афонтова Гора на берегу Енисея, где и создали свою собственную, уникальную южносибирскую культуру. Полосы приполярной тундры и лесостепи, богатой всевозможными видами травянистой растительности, до сих пор простираются от Русской равнины на западе до северовостока Сибири (см. рис. 6.3). Несмотря на резкие перепады температур и колебания климата, здесь существовали вполне благоприятные условия для жизни охотников, которые смогли бы адаптироваться к климату. И они действительно адаптировались к нему, о чем недвусмысленно говорят находки на целом ряде древних археологических стоянок в этой полосе, датируемых как раз этим периодом [332].

И вновь генетические данные говорят нам о том, что эти суровые охотники, жившие на вечной мерзлоте, сохранили некоторые из древних материнских линий, восходящих еще к доледниковому периоду, и что после потепления произошло активное расселение целого ряда подгрупп. Как я уже сказал в главе 5, линии А, С и Z являются характерными для Северной Азии, тогда как D простирается далее к югу, в Китай. Из числа этих линий А сохранилась еще с доледникового периода, то же самое можно сказать и о различных вариантах линий Манью и Насрин. В эпоху между 10 и 17 тысячами лет тому назад в расселении этих линий возникла продолжительная пауза, а затем началось новое распространение вариантов таких линий, как D, А, С и, наконец, Z [333]. (См. рис 6.3.)

Генетические данные по Северной и Центральной Азии просто-напросто подтверждают те же самые выводы, которые мы вправе ожидать от археологии. Когда наступало очередное похолодание, охотники, жившие в Мамонтовой степи, уходили на юг, к ее окраинам, а их численность сокращалась. Когда же возвращалось тепло, люди опять возвращались в степи и начинали быстро обживать их. Для нас особенно интересен вопрос о том, как выглядели эти люди и какие народы сегодня являются их ближайшими потомками. Почему и когда именно монголоиды стали доминирующим типом на необъятных пространствах Азии и Северной и Южной Америки? Не может ли генетическая история поведать нам нечто такое, что ускользает от сухих свидетельств археологии?

Рис.6.3

Изгнанники холодных степей

В последней главе я уже затронул некоторые из этих вопросов, в частности — вопрос о генетических корнях происхождения монголоидов. Я попытался показать, что целый ряд имеющихся свидетельств указывают на Южную Сибирь, верховья реки Енисей и район озера Байкал как возможные локусы дальнейшей физической специализации северных монголоидов в эпоху палеолита. Древнейшими останками скелетов евразийцев, относящихся к типу внешности монголоидов, является фрагмент черепа, найденный на стоянке Афонтова Гора в Южной Сибири, датируемый временем около 21 тысячи лет тому назад, то есть задолго до Последнего ледникового максимума (ПЛМ) (см. главу 5). Однако эта находка, оставаясь единственной, является не слишком убедительной, ибо ни в каком другом регионе Старого Света, включая Восточную Азию, пока не обнаружено аналогичных типов, относящихся к доледниковому периоду или даже к послеледниковой эпохе. К тому же останки скелетов, относящиеся к эпохе до 11 тысяч лет тому назад, являются исключительной редкостью во всем Дальневосточном регионе. Подобная пауза в находках создает впечатление — которое иной раз воспринимается как догма, — что в Восточной Азии вплоть до 7—10 тысяч лет тому назад вообще не было монголоидных типов, а в Юго-Восточной Азии — и гораздо позже этого времени [334].

Важная проблема, связанная с этой паузой в находках ископаемых останков, — как объяснить тот факт, что на долю монголоидного типа внешности приходится более 99% людей, живущих сегодня в этом регионе. Более того, именно этот, монголоидный, тип является наиболее распространенным среди всего населения Земли. Действительно, поскольку большинство коренных жителей Северной и Южной Америки относятся к монголоидам и, за редкими исключениями, являются выраженными представителями синодонтного типа, они в географическом отношении были наиболее распространенным типом внешности задолго до того, как Колумб совершил свое знаменитое плавание в Америку, необратимо изменившее ход ее истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: